ハイパーフレッシュナブルこてぃすと ~優しさの調和~ (7)

「た、ただいま」

自宅和室に戻ってきた私に龍星は明らかに軽蔑の目で見ていた。

地上界と魔界間のワーネルは使いきりタイプだったなと紫蘇巴の言葉を思い出した。

彼は無駄遣い無能人間とでも言いたげに怒りを顕にしていた。

「お前のバカのせいで1つボツったじゃねえか」

「あはははは…ごめん。まさかあんな日常の動作で飛ぶとは思ってなかった」

「日常の動作?あれが?」

「何か落とした時ってああいう体勢で拾うやろ」

私は至って普通のことを述べただけだったのに、彼は不本意な顔をした。

「あ、そうか。魔物の方々はわざわざ屈んだりせんでも『ぴゅっ』て魔法で取れるんか」

「『ぴゅっ』ではないが…」

擬態語は否定されたが、魔力を使って拾うというのは合っていたらしい。

「でもこのとおりケースも無事やったよ」

「無事ってことは盗られそうになったのか?」

「紅深蝶に盗まれそうになったところを魔法使って見事に撃退したんやで」

どや顔の私に彼は

「嘘くさい」

と言い捨てた。

「嘘じゃない。イウゾーが見てたもん」

「イウゾー…おしゃべりコアラか」

「あと、幹部のメンバーにも会ったよ。紫蘇巴さん腹痛になって…どうやら紅深蝶に徐々に弱っていく呪い…毒をあびて今は落ち着いてるけどまずい状態。あと魔王様は部屋から出られず緩河にもアクセスでけへんからストックの再認証が行えへんって」

「父に会ったのか?」

「うん。こっちにワープさせてもらった。親心を聞かされたよ。優しくてかっこいいお父さんやん。他の皆も魔界へ帰ってきて欲しいって」

「そうか…」

彼は首を縦に振らなかった。まだ躊躇いの表情が伺えた。

「数時間だけで人柄見抜く力なんてないけど、力の大きさ云々で魔王になること勧めてるんじゃないと思うよ。付き合いの年数とかやり取り見ててそう思った。魔物と人間とを比べたらあかんけど、うちにはそこまでの友達っておらんし、本音言い合える人がいるのって羨ましいよ。

ここは勧めに乗って王になって上手く王権限を利用してやればいいやん」

「利用って人間のわりにせこいこと考えるな…」

「悪いことしようとしてるんじゃないし。それに肩書きなんて外に出れば意味をなさんものやで。星太郎は星太郎らしく職務を遂行すればいいんじゃないかなー」

私の地上界的見解を述べると彼はうーんと考え込んだ後

「考えてはみる…」

言いづらそうに答えた。

「よし、一歩前進。ってことで買い出し付き合って」

「切り替え早いな。というかこの状態を見て言っているのか?」

「え?その格好で何ら問題ないかと」

「まじか…」

「角はフード被ったらわからんやん」

「でも不自然だろ」

「部屋貸してあげてるんやからそれくらい聞いてよ」

「貸してくれとは頼んでない」

彼は口をへの字に曲げた。ひねくれ者に私は握り拳に力を入れた。

「結果的にそうなったから同じ!それに篭ってばっかよりは外出て息抜きでもしたほうがええよ。顔色良くないし…あ、もしかして日に当たったら溶けるとか?」

「どこの怪物だ。だったら今頃屍が転がってるぞ」

「あ、大丈夫なん。じゃあ行こう」

「だからよりによって何で人間が屯する場所に出向かないといけないんだ?」

彼は口を尖らせた。

「荷物くらい持ってよ…って、ワーネルで物はワープさせられへんの?」

「魔界を経由するから元の状態を保ったまま到着する保障はない」

「ぐっちゃぐちゃになった卵とか嫌やなあ…」

利便性を追求すると犠牲にしなくてはならないものもあることを知った私はワープは諦めた。

「まあいいや、着替えてくるから待ってて」

「魔界へは戻らないのか?急を要するとか言ってたのに」

「行きたいのは山々やけど、うちも主婦。日課もこなしとかんとあかんわけ。今日は掃除と買い物の予定やったからぱーっと掃除して、スーパー行って、さっさと帰ってきたら昼ご飯を済ませる。んで1時半には出発する。これでオッケー?」

「……」

まくし立てて話したからか彼は意味不明とでもいわんばかりの顔だった。

「もしかして、お店までワープできる?それなら歩かず一瞬にして行ける…」

「他の人間に目撃されることを想定した上で言っているのか?」

「はっ…!超常現象ってことで…片付けられんわな。楽をしようとしたうちが悪かったよ」

私はトボトボと和室へ行き、押入れから掃除機を出して和室、リビング、ダイニング、洗面所を一通り掃除し終えてから2階の寝室へ向かった。

シフォン素材の薄水色のカットソーと踝丈の黒パンツに着替えた私はクローゼットのポールに掛けてあった合皮製のミニショルダーバッグを取り1階へ下りた。

リビングに入ると食卓テーブルの上にちょこんとリップケースが置いてあった。

「泥棒入らんと思うけど念のため持ってくよ…あ、爪も一応入れとこ。魔界行く時にもしえらいことに遭ったら困るし。お守りお守り」

再び2階へ上がろうと戸を引いた。

「1人でよく喋るな」

ワープ図面用紙をまとめていた龍星が見上げた。

「あんたいるんやから1人ちゃうやん。爪持って来たら出発やで」

「はいはい」

彼は私に反論する気力も薄れたのか投げやりな返事だった。

歩くこと約10分。橙色の大きな屋根が見えてきた。

市内最大規模のショッピングセンターである。

3年前にできたばかりで、平日にも関わらずそこそこに混み合っているのは、目新しさを求めて近隣地方の人々も訪れるからだそうだ。

食料品の他に200余りの専門店が出店しており、かわいい装飾雑貨やおしゃれな衣服を見て購買意欲を掻き立てられることもあったが、生活必需品が優先なのと、両手に持てる荷物は限られているので、食料品売場以外に巡る店舗は限られていた。

龍星は歩いている間一言も喋らず、入口の自動ドアの前に立った時、自動で開いたことにぎょっとしていた。

「あ!新製品があるかも!」

入ってすぐ私は早歩きで斜め前の店舗に向かった。

お茶専門店「チャノーモヨ」は 何百種類ものお茶を販売している、全国でも有名なお茶販売店である。普段遣いには高級すぎて買えないが、色々な味の香りを試したり、贈答用の小洒落たパッケージなどを眺めているだけでも、お茶好きの私はテンションが上がる憩いの場の一つであった。

「これ見て!父の日に喜ばれるお茶ギフトやってさ。お洒落~」

私は茶葉が入っているサンプル缶を手に取りフタを開けた。ハーブの清涼感とほのかに薫るレモンの組み合わせが爽やかだった。

「父の日は何かプレゼントするの?」

「父の日とは何だ?」

「日頃の感謝の気持ちを伝える日かな。いつもありがとうって。6月第3週目の日曜日。ちなみに母の日は5月第2週目の日曜日やで」

「ふーん。お前は何か贈っているのか?」

「それがオカンやお義母さんには花とか雑貨とか贈ってるんやけど、オトンやお義父さんは何あげたら良いかいまいちようわからんくて毎年悩むんや…お酒や食べ物が定番やけど、こう、『わあっ!』と驚いてもらえるような物ってなかなかないんよなー大切なのは気持ちなんやけど」

「じゃあ結局何でも良いんじゃないか」

「何でもってなあ…10円のチョコ1粒とかじゃあかんやろ。星太郎もあげたら?」

「え…?」

眉をしかめた彼だったが拒むことはなかった。

「何を?」

「お茶は?お茶に含まれるカテキンは、コレステロール低下や血糖値上昇抑える働きあるから年配層にも喜ばれるよ…」

「健康には問題なかったと思う、多分」

「人間のおっさんらとは違うか」

私が諦めて缶を棚の上に置くと、店の入口付近にいた淑やかな女性の店員さんが近寄ってきた。

「よかったらどうぞ」

トレイの上に乗った小さな紙コップを渡してくれた。

「ありがとうございます」

店員さんは少し屈むと私の隣にいた龍星にもコップをくれた。

「はい、どーぞ。少し辛いかもしれないけど大丈夫かな?」

彼は小さく頷いた。

(めっちゃ子供扱いされてる…ぷぷっ)

笑いをこらえる私に気づいた彼は無言で睨みながらもお茶を一口飲んだ。

「うん…不味くない」

「美味しいって言いなよ」

私達のやり取りを見ていた店員さんはにっこりと尋ねた。

「贈り物をお探しですか?」

「あー、えっと、良い物があればなあと」

「ご姉弟でお選びなんてきっと喜ばれますね」

「きょうだい…」

私と龍星は顔を見合わせた。

確かに龍星と龍月は兄妹だが、私は言ってしまえば赤の他人に近い。

龍星の顔もフードではっきり見えないはずなのに、どこかしら似ている雰囲気でもかもしだしていたのだろうか。

年齢からしたら「親子」と言えなくもないが、違っていた場合、年の差を連想させ気分を害してしまうかもしれないという配慮から、「姉弟」が無難いう結論に至った店員さんの計らいなのか、いずれにしても当人同士は「なんでおまえに似てなきゃいけないんだよ」という猜疑心の眼差しを向け合っていた。

「またお決まりになりましたらお声かけくださいませ」

店員さんが一礼して去っていくと私は龍星に言った。

「食品売り場行こうか」

「ああ…」

心なしか声に元気がなかった。

気を取り直して私達は「チャノーモヨ」の斜向かいにある食料品売場に移動し、買い物かごを手に取り、買い物メモ見ながら店内を歩き回っていた。

龍星といえば初めての光景なのか、そわそわと挙動不審気味に私の斜め後ろについていた。

「魔界には食品売ってるお店ってあるん?」

「こんな広くて明るい場所にはない」

「人間のマイナスエネルギーがご飯になるんやったっけ。紫蘇巴さんは自分で料理するって言うてたけど、買い出しに行ってるてことやろ?」

「妻に頼まれて仕事帰りに寄っているみたいだぞ。面倒だーとか言いつつ、なんだか嬉しそうにしている。そしてしきりに「家族っていいよー」とぼやいていて若干ウザいときがある」

彼はリア充を妬むかのようだった。

「羨ましいと思ったんやろー」

「別に。毎日充実している」

「仕事面ではそうかもしれやんけど、プライベートはどうなん?今までに付き合った人っていたんやろ?」

「一時期はいたな。だんだん束縛が強くなって5年で別れた」

彼は苦虫を噛み潰したような表情になった。

「あーそれは参るな…って、5年もよく我慢できたな」

私にも過去にそういう男がいた。起床時と就寝時には必ずメールを送ること、帰ってきたら何をしているか連絡すること、自分とデート以外の時は誰とどこで何をするのか事前に伝えておくことなどきっちり守らないとキレて説教し出した面倒くさい輩が。

付き合う前は全くそんなカケラも見えなかったのに、付き合い出してからわかる本当の姿。

龍星には「片時も離れたくない」べったり恋愛よりも、お互いに干渉しすぎないさっぱり恋愛のほうが向いていそうな気がした。

「今は気になる人とかおらんの?職場に…あ、悠雁さんとか!可愛いやん」

「ああ、そうだな」

「…えっ?」

「どうかしたか?」

彼は目を丸くした。

「いや、星太郎が女の子を可愛いって言うなんて…うちにはさんざんな言いようやのに。ああいう健気で清楚な子が好みなんかー」

「何を怒っているんだ…」

「さあ?寝潰れた時に飲み物持ってってくれるそうやん。ええ人やん」

「ありがたいとは思っている」

「それだけ?」

「それ以外に何かあるのか?」

「ほら、気持ちがキュンとときめくなあとか」

「キュン…?」

「そう!恋心ってやつ」

私は思わず口走ってしまい、しまったと手で口を覆ったが彼は特に驚くこともなく

「その感覚はよくわからない」

あっさり言ってのけた。

(本当に「付き合ってた」んかいな「付き纏われてた」の間違いなんじゃ…)

疑った私だったが、興味なさそうなことを根掘り葉掘り聞くのも酷だと思いやめた。

それに、悠雁が彼に好意を抱いていることを私の口から言ったとしても、きっと意図を理解してもらえなさそうだった。

「さっきから何をしている?」

彼はまじまじと私の手先を眺めていた。

「ポリ袋が開かんのや…」

1個20円のバラ売りのピーマンを買おうと、ロールになったポリ袋から1枚取ったはいいが、指先が乾燥して口がなかなか開かないのだった。

指を舐めたらすっと取れるのだろう。自宅では気兼ねなくできるが、公の場でそれを行うと何か大切なものを失いそうでできなかった。

「水を出せばいいじゃないか」

「洪水になったらどうするん?」

「調整しろよ」

私は買い物かごを床に置き、左手で持った袋に右人差し指を向けた。

「えいっ」

ちょろり、と白い糸が出た。絃ではなくやわらかい刺繍糸。

(糸はええんやけど)

糸状の物によほど縁があるのか、それでも糸がわずかに湿っていたため、袋の口をこすり合わせると開けることができた。初めて実用的な役立ち方をした気がする。

他愛もない事を喋りながらレジ近くのパンコーナーをまわっていると、奇妙な格好の人を見つけた。

小柄でやせ型の後ろ姿。腕と脚に白いラインの入ったエンジ色のジャージ。

(赤ジャージって中学生の体操服以来見てないなあ~私服で着てる人もいるんやな~ってあれ?)

私が不思議に思った瞬間、その人物は迅速にくるりと振り返った。

「わっ!紅深蝶!?」

見間違うはずがない。この濃ゆすぎる顔と珍妙な格好。なぜ地上界に?という疑問を投げかける前に龍星が私の前に出ていた。

「おや、これはこれは…ハイパーフレッシュナブルこてぃすとコトネ殿でしたかね」

ほくそ笑む紅深蝶に龍星は不可解な顔した。

「ハイパーフレッシュナブルこてぃすと?」

「ついノリでそう名乗ったん…今はスルーして」

今一番触れて欲しくない事柄を平然と言ってのける紅深蝶が小憎らしかった。

「地上界も乗っ取るつもりか?」

「乗っ取るなど物騒な。散歩ですよ、さ・ん・ぽ。はて、そちらの坊やは…どなたでしたかな?」

私の前に居る子供が龍星と気がついていない紅深蝶だったが、彼がフードを脱ぐとハッと口を開けた。

「角!」

私は周囲を見回した。何人かはこちらに注目したが、特に声を上げるでもなく指を差されるわけでもなく普通に買い物を続けていた。

付け角とでも思われているのか、髪も瞳も黒系で角以外は人間とほぼ変わりはないので、魔物と正体をバラしても寝言戯言と処理されて終わりそうだったのは確かだった。

しかし紅深蝶はその角を見ただけで彼が誰だかわかったようだった。

「もしや、龍星殿ですかな。そのような小さなお体で…ああ、力を無くされたのですか。可哀想に」

紅深蝶はわざとらしくくつくつと笑った。

「貴様の仕業だろう。紫蘇巴と魔王への呪いを解除しろ。さもなくば貴様を消す」

龍星は鬼気迫る表情だった。

「おーっと、さすがは御子息様、迫力が違いますな~怖い怖い。しかし、今のあなたにワタクシを葬るなどということはできるのですかな?」

挑発された彼は私を横目でチラ見した。

「え?うち?今ここで魔法なんて無理やで」

「絃を出せたんだろう、鮮やかに」

「すぐにと言われても…」

「何をコソコソ話しているのですか?」

私と龍星に紅深蝶はさらに不気味な笑みを送った。

「どうやら、コトネ殿はその力を使いこなせていないようですな。奪うのは容易い…が、地上界で騒動を起こしては人間のマイフレンズに顔向けができないため、ワタクシはリターンします。呪いを解く方法その他諸々教えてほしければ魔界へいらっしゃ~い。はっはっは!」

彼はズボンのポケットから紡錘形の入った袋を取り出し、右手をまっすぐ伸ばすと、回転してすっと姿を消した。

白昼スーパーで堂々と魔法らしき力を使ってみせた謎の異星人。

これこそ周囲の買い物客から驚嘆、悲鳴、歓声の一つでも上がると思いきや、すぐ傍で食パンを選んでいたおばさんの「消えたわぁ!」 しか耳に入ってこなかった。

この地域では突然人がワープしたり消えたりするのが日常茶飯事なのか。大事にならなかったのは私達には好都合だった。

「すぐに戻るぞ」

龍星が走り出すと私は

「待って、会計済ませてから!」

彼の細い腕を掴んだ。

「もうちょっと待っててよ。万引き犯なんてなりたくないんやから」

「あいつ、去り際にパン1個かすめてたぞ」

「ええっ?掲げてたのってパンなん!?」

あの形コッペパンか…紅深蝶がいたすぐ傍には特売のコッペパン4種類が大量に陳列されていた。 彼のわけのわからぬ言動にだんだん頭が痛くなってきた。

「ああ、もう早く帰ろう…」

私はつぶあん&マーガリン入りコッペパンを1袋カゴに入れてからレジに向かった。

帰宅後、冷蔵庫に食料を入れ終わると昼食の用意を始めた。

昨晩炊いたご飯でおにぎりを作り、湯を沸かして即席減塩味噌汁を入れるというだけの質素な食事。 魔界で食べたレアチーズケーキの腹持ちが思いのほか良かったため、あまりお腹はへっていなかった。

「星太郎、ご飯は~?」

和室にいる龍星に一応声をかけた。

「…要らない」

聞き取れた言葉は多分あっている。

省エネモードといっても、水分も取らずに本当に大丈夫なのか、ぶっ倒れないか気が気でなかった。 中身までは子供ではあるまいし、自身で上手く調整するだろう。

私はおにぎりを頬張りながらスマホを手に取ると、念のため仁達にメールを送っておくことにした。

「昼から魔界に行ってきます。夕飯までには戻ってくると思うけど、もし遅かったら冷凍庫にあんかけパスタ、冷蔵庫にサラダ入ってるから食べててください」

完全に「ちょっと近所まで買い物行ってきます」の調子の上、事情を知らない人が見たら頭がイカれたのかと思われる内容だった。

昼食を終え片付けも済ませると、もう一度バッグの中身を確認した。箏爪、リップケース、全て揃っている。

(ペンタは付けてるし…あ、上着着ていこう)

朝着ていたパーカーをリビングの衣類一時置きカゴから取り出し、袖に手を通しながら玄関へ向かった。

(靴も履いていかんと冷たいや)

立ったまま足の裏を見てみると水色の靴下は真っ黒に汚れていた。

(あんだけ走り回れば汚れるよな)

私はまた寝室へ戻り新しい靴下に履き替えると、1階へ下りて玄関の脇に置いてあった赤いスニーカーを持って和室へ行った。

戸を開けるとワーネルが描かれた紙が中央に設置され、龍星は部屋の隅っこでフードをかぶり体操座りしたまま項垂れていた。

私の気配に気が付くとむくりと頭を上げゆっくりと立ち上がった。

私はワーネルの真ん中に立つと、龍星は斜め後方に来た。

左手で彼の右腕を掴み、中腰になって片足を滑らせると、ワーネルの中心円が光り体がぐるぐる回り出した。

ドタッと私はまた尻から落ちた。龍星はトンと軽やかに両足で着地できていた。

「あたたた…」

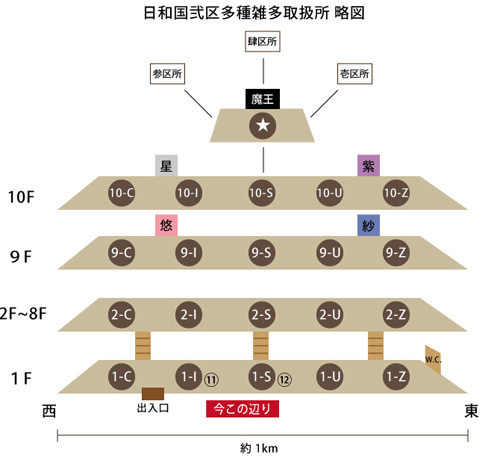

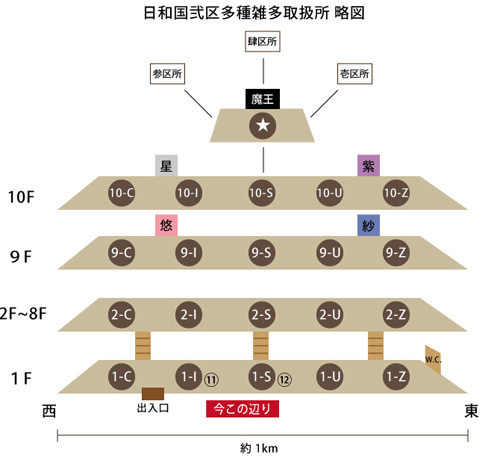

私は両手をついて体を起こした。ワーネルには「1I」の文字が表示されていた。

(この移動方法、あと10回やっても慣れへんわ)

廊下を遠くまで見やると、午前中には無人だったのに今は20数名の魔物達が行き交っていた。

人の形をしている者、4足歩行の動物などさまざま種のフレリ達は皆警戒している顔つきだった。

「行くぞ」

声をかけられた私は慌てて彼の後についていった。

周囲のフレリたちは私達を不可思議な目で見つめながらも、特に尋問されることはなかった。

1Sと書かれたワーネルを過ぎたあたりで、前方から誰かが走ってくる足音が聞こえた。

「琴音さん!…あなたは星さまですか?」

足を止めた悠雁は目をパチクリさせていた。

その後からやって来た紗佐は軽く目を伏せた。

「ほぼ全ての力が移るなんて全く…加減を考えたらどうですか?」

敬語で接しているのにきつい口調。彼女は上司達にも容赦なかった。

「すまない。俺の生死は今こいつにかかっている」

「え?んな大げさな!」

私は柄になく大声を上げた。

「大丈夫です。何かあったらお守りしますので」

悠雁はぎゅっと拳を握り締め意気込みを見せた。

女子に守ってもらうってどうなん?と疑問にも思ったが、丸腰に近い状態の彼に戦闘は任せられるはずはなかった。

「そういえば、ストックの所有者認証はできるようになったんですか?」

「まだ繋がらないわ。それどころか、最上階にワープできない状態になってしまっている。紅深蝶が妨害しているのだと紫蘇巴様が…所内警備強化のため、所員数十名を配置するようにとの指示を受けたので1階を中心に見回ってもらっています。」

「紫蘇は?」

「先程再び容態が悪化したため、薬を飲んでお休みになっていたのですが、今は緩河ストックへのアクセスができないか試みているところです。落ち着いたらこちらにいらっしゃると。それまでにもし星さまが戻られたら一度立ち寄ってほしいとのことでした」

悠雁が静かな声で返答した。

「そうか」

龍星はぎゅっと唇を噛み締めた。

「じゃあ、行こうか」

私は意思を確かめるように彼の方に向くと頷いた。

「では、そちらのワーネルから移動を…」

私達が廊下中央のワーネルへと足を進めようとしたその時、目の前から赤ジャージの生命体が現れた。

「紅深蝶!」

「ウェルカ~ム!ようこそおいでなすった…今度はその力頂きますぞ」

不敵な笑みを浮かべながら紅深蝶はすーっと距離を縮めようとしたが、突然パシッと彼の体に黒い毛束が巻き付いた。

「なんだこれは!?」

じたばたともがく紅深蝶。

「しばらく黙っててくれるかしら」

紗佐の長い髪の毛がざわざわと宙に広がっていた。

(躊躇いなく攻撃できるのってすごいな)

迅速すぎる捕縛に脱帽した私だったが

「うわぁー苦しい!…な~んちゃって、えいっ!」

紅深蝶はぴょんと飛び跳ねると床から炎が燃え上がった。その一部が紗佐の髪に燃え移る。

「くっ…!」

縛る力が緩んだ隙を見て紅深蝶は身をよじらせると、軽やかにジャンプし毛束から抜け出した。

紗佐が髪の毛で彼を捕まえようとするが、彼はちょろちょろと素早しこくかわす。

「まったく、気性の荒い方ですなあ~とりゃっ!」

紅深蝶は懐に隠し持っていた飴ステッキを大きく振りかざすと炎が髪全体を覆った。 「紗佐!…お前、水を出せ!」

「え?あ、はいよ!」

龍星に指示された私は緊急事態を把握し両手を広げた。

(水!消火できる水出てこい!)

手の平からドバーッ!と一直線上に大量の噴き出た水は、紗佐の髪の毛に燃え移った炎を鎮火した。勢いに乗った私は

「よし!いい感じ!そのまま紅深蝶めがけて…」

ぴしっと人差し指を突きつけた。

けれども紅深蝶はさっと盾を出し、ぶわあっ!と水が跳ね返されてしまった。

(盾なんて…ってあれ?盾じゃない、フライパンのフタやん!)

よく見てみれば盾などきちんとした装備品でなく、一般家庭にある直径28センチほどの中央が透明ガラスのフライパンのフタだった。

ことあるごとに拍子抜けさせる天才である。本人は至極真面目な態度なのが余計に茶番感を増幅させていた。

「ワタクシの狙いはそのケースただ1つ。コトネ殿には消えてもらいますぞ」

「こいつは何をしでかすか未知だぞ」

「え?何そのクラッシャーみたいな言い方」

初めて戦場の最前線に立つ新人の脅威であるかのように龍星は紅深蝶を脅した。

「そうきましたか。しか~し、奇跡などそうそう起こるものではないのですよ。ワタクシのグレートな魔法で即ジエンドにしてあげます」

紅深蝶は薄気味悪く笑んだ。手ごわい相手だとは心得ているものの、台詞にちょいちょいカタコトの英語がまざるのは外国人に憧れでもあるのか。危機感はあっても緊張感はない。

容姿といいぐるぐるキャンディステッキといいふざけているのかと一喝してやろうかとも思ったが、場の空気を読んで心の内に留めておいた。

「だいたい何故魔界を狙う?故郷の星を支配すればいいだろう」

「それは無理です。なぜなら、ワタクシはこんなにもスマートでかつパワフルブレインを持ちながらも故郷の輩は非力だと疎んじるからなのです」

「で、腹いせに他人のモノを盗むわけか」

「ワタクシには崇高な目的があるのですよ」

「崇高な目的?」

その台詞にその場にいたフレリ全員が息を飲んだ。

「魔界をカラフルなお花畑にチェ~ンジするという目的が!」

「………」

一同絶句。

私の脳内に色とりどりのチューリップ畑を駆け回る紅深蝶の映像が再生され、キモさのあまり身震いした。

「もちろん、メインテナンスもこのワタクシ紅深蝶にお任せあれ!最適な温度、湿度に水遣り、魔法で燦々と輝く太陽の光も再現して見せましょうぞ」

「天上界でやれよ」

龍星はほとほと呆れているようだった。

「花畑くらいなら…」

少しくらい良いんじゃないのかと私が口にしかけると

「強い日差しなどを長時間浴びれば多くの魔物達は死ぬ」

「あ…そうやった」

死活問題だということに気づいた。

「魔物の皆さんには少々我慢して頂くとして、どうせ不要な力なのでしょう?ワタクシが有効活用してあげるんです」

「だからといって異星人にやる理由はない」

「折り合いつきませんな」

「端からその気はない」

そろそろやばいか…待機していたフレリ達もざわつき始めそれぞれ身構えた。

「俺の指示通りに力を使え」

「んなアホな」

「じゃあ、こてぃすと技で対処するのか?」

「…そっちのほうが無理です」

「とにかく奴を捕獲するのが先だ」

「捕獲、網とかかな?」

彼が頷くと私は再び紅深蝶に向かって手を出した。

「そうはさせませ~ん!」

紅深蝶がステッキを左右に振ると無数のアゲハ蝶が現れ、鱗粉を撒き散らしながら周囲を舞い始めた。虹色の蝶が私の頭上で羽をはためかせた。

「へっくしょい!」

粉を吸った私は大きなくしゃみをした。

「何これ?花粉?」

鼻が急にむずむずしてきた。私はポケットからティッシュを取り出して鼻を押さえた。

龍星は目をシパシパさせていた。

「風を起こして防げ」

早速指示された私が手を前に出すと、びゅわっと強風が吹いた。

紅深蝶と私達の間には巨大な竜巻のような渦が巻いていた。

後ろを振り返ると悠雁がピンク色のステッキをかざして風を操っていた。

(かっこいい…)

長年想像の中で描くことしかできなかった、凛とした魔法使いの女の子を目の前して、私の心に幼い頃の憧れの記憶が蘇った。

「お2人とも大丈夫ですか?」

「ああ、はい、ありがとうございます」

彼女の声で私は現実に引き返された。

「すまない…」

龍星は目を開けると申し訳なさそうな顔したが悠雁は首を振った。

「紅深蝶はどんな攻撃をしてくるか予想がつきません」

「こんな時紫蘇がいれば…」

と言いかけて彼はぐっと拳を握り締めた。

「ハナは非常事態が発生した場合、星さまの判断に任せると…」

その言葉に彼は何かを決意したように顔を上げた。

「悠雁、お前は紗佐と協力して蝶を片付けてくれ。俺は何とか紅深蝶を捕獲させる」

「わかりました」

悠雁は後方で蝶を薙ぎ払っている紗佐の元へ走っていった。

「お前達!」

龍星は声を張り上げて蝶と格闘しているフレリ達に告げた。

「迂闊に攻撃するな。まずは自身の身を守れ!手に負えなさそうなら一旦退くんだ」

いきなり命令されたフレリ達は彼は誰だろうというふうにはじめはキョトンとしていたが、1人が角を指差すと龍星であることに気づいたのか 「はい!」と返事をした。

「何をボケっとしている?」

「いや、ちゃんと上司らしく指示できるんやなって感心してた」

家にいた時とは考えられないほどしゃきっとしていた彼にびっくりしたのだった。

「紫蘇(ハナ)がいないんだから当たり前だろう。この状況でよくそんな呑気なことが言えるな…」

「違う違う。『怯むな!突っ込め!当たって砕けろ!』てなるかと思ってたのに正反対のこと言うてるから」

「おそらく紫蘇ならそう命令するだろう。でも今の俺にはそれをフォローするだけの力がない」

遠くで奮闘している部下達を見つめる彼の眼差しには悔しさが伺えた。

ストックがあれば自分の力で抑えることができるのに…と歯がゆい思いだったのだろう。

「むやみに突っ込ませたところで奴には何のダメージも与えられない。フレリは戦闘要員ではないんだ。相手の能力も計り知れないのに無謀な命令などできないだろう」

突撃命令を出し代わりに戦ってもらうのが筋だが、彼は部下の身を案じなるべく負担にならぬ選択をした。それは冷静に考えたら効率的な方法で当然である。

けれども、私には効率性だけでは片付けられない、消極的な彼の最大限の気遣いや労りのように伝わり、ここへ来て初めて彼への尊敬の念がわいた。

悠雁の起こした竜巻の威力が次第に弱まってきた。

「今のうちに奴を捕まえるんだ」

「うん、網やな。ちょっと待っててよ」

彼の思いにも応えるべく私は気合いを入れ直した

自宅和室に戻ってきた私に龍星は明らかに軽蔑の目で見ていた。

地上界と魔界間のワーネルは使いきりタイプだったなと紫蘇巴の言葉を思い出した。

彼は無駄遣い無能人間とでも言いたげに怒りを顕にしていた。

「お前のバカのせいで1つボツったじゃねえか」

「あはははは…ごめん。まさかあんな日常の動作で飛ぶとは思ってなかった」

「日常の動作?あれが?」

「何か落とした時ってああいう体勢で拾うやろ」

私は至って普通のことを述べただけだったのに、彼は不本意な顔をした。

「あ、そうか。魔物の方々はわざわざ屈んだりせんでも『ぴゅっ』て魔法で取れるんか」

「『ぴゅっ』ではないが…」

擬態語は否定されたが、魔力を使って拾うというのは合っていたらしい。

「でもこのとおりケースも無事やったよ」

「無事ってことは盗られそうになったのか?」

「紅深蝶に盗まれそうになったところを魔法使って見事に撃退したんやで」

どや顔の私に彼は

「嘘くさい」

と言い捨てた。

「嘘じゃない。イウゾーが見てたもん」

「イウゾー…おしゃべりコアラか」

「あと、幹部のメンバーにも会ったよ。紫蘇巴さん腹痛になって…どうやら紅深蝶に徐々に弱っていく呪い…毒をあびて今は落ち着いてるけどまずい状態。あと魔王様は部屋から出られず緩河にもアクセスでけへんからストックの再認証が行えへんって」

「父に会ったのか?」

「うん。こっちにワープさせてもらった。親心を聞かされたよ。優しくてかっこいいお父さんやん。他の皆も魔界へ帰ってきて欲しいって」

「そうか…」

彼は首を縦に振らなかった。まだ躊躇いの表情が伺えた。

「数時間だけで人柄見抜く力なんてないけど、力の大きさ云々で魔王になること勧めてるんじゃないと思うよ。付き合いの年数とかやり取り見ててそう思った。魔物と人間とを比べたらあかんけど、うちにはそこまでの友達っておらんし、本音言い合える人がいるのって羨ましいよ。

ここは勧めに乗って王になって上手く王権限を利用してやればいいやん」

「利用って人間のわりにせこいこと考えるな…」

「悪いことしようとしてるんじゃないし。それに肩書きなんて外に出れば意味をなさんものやで。星太郎は星太郎らしく職務を遂行すればいいんじゃないかなー」

私の地上界的見解を述べると彼はうーんと考え込んだ後

「考えてはみる…」

言いづらそうに答えた。

「よし、一歩前進。ってことで買い出し付き合って」

「切り替え早いな。というかこの状態を見て言っているのか?」

「え?その格好で何ら問題ないかと」

「まじか…」

「角はフード被ったらわからんやん」

「でも不自然だろ」

「部屋貸してあげてるんやからそれくらい聞いてよ」

「貸してくれとは頼んでない」

彼は口をへの字に曲げた。ひねくれ者に私は握り拳に力を入れた。

「結果的にそうなったから同じ!それに篭ってばっかよりは外出て息抜きでもしたほうがええよ。顔色良くないし…あ、もしかして日に当たったら溶けるとか?」

「どこの怪物だ。だったら今頃屍が転がってるぞ」

「あ、大丈夫なん。じゃあ行こう」

「だからよりによって何で人間が屯する場所に出向かないといけないんだ?」

彼は口を尖らせた。

「荷物くらい持ってよ…って、ワーネルで物はワープさせられへんの?」

「魔界を経由するから元の状態を保ったまま到着する保障はない」

「ぐっちゃぐちゃになった卵とか嫌やなあ…」

利便性を追求すると犠牲にしなくてはならないものもあることを知った私はワープは諦めた。

「まあいいや、着替えてくるから待ってて」

「魔界へは戻らないのか?急を要するとか言ってたのに」

「行きたいのは山々やけど、うちも主婦。日課もこなしとかんとあかんわけ。今日は掃除と買い物の予定やったからぱーっと掃除して、スーパー行って、さっさと帰ってきたら昼ご飯を済ませる。んで1時半には出発する。これでオッケー?」

「……」

まくし立てて話したからか彼は意味不明とでもいわんばかりの顔だった。

「もしかして、お店までワープできる?それなら歩かず一瞬にして行ける…」

「他の人間に目撃されることを想定した上で言っているのか?」

「はっ…!超常現象ってことで…片付けられんわな。楽をしようとしたうちが悪かったよ」

私はトボトボと和室へ行き、押入れから掃除機を出して和室、リビング、ダイニング、洗面所を一通り掃除し終えてから2階の寝室へ向かった。

シフォン素材の薄水色のカットソーと踝丈の黒パンツに着替えた私はクローゼットのポールに掛けてあった合皮製のミニショルダーバッグを取り1階へ下りた。

リビングに入ると食卓テーブルの上にちょこんとリップケースが置いてあった。

「泥棒入らんと思うけど念のため持ってくよ…あ、爪も一応入れとこ。魔界行く時にもしえらいことに遭ったら困るし。お守りお守り」

再び2階へ上がろうと戸を引いた。

「1人でよく喋るな」

ワープ図面用紙をまとめていた龍星が見上げた。

「あんたいるんやから1人ちゃうやん。爪持って来たら出発やで」

「はいはい」

彼は私に反論する気力も薄れたのか投げやりな返事だった。

歩くこと約10分。橙色の大きな屋根が見えてきた。

市内最大規模のショッピングセンターである。

3年前にできたばかりで、平日にも関わらずそこそこに混み合っているのは、目新しさを求めて近隣地方の人々も訪れるからだそうだ。

食料品の他に200余りの専門店が出店しており、かわいい装飾雑貨やおしゃれな衣服を見て購買意欲を掻き立てられることもあったが、生活必需品が優先なのと、両手に持てる荷物は限られているので、食料品売場以外に巡る店舗は限られていた。

龍星は歩いている間一言も喋らず、入口の自動ドアの前に立った時、自動で開いたことにぎょっとしていた。

「あ!新製品があるかも!」

入ってすぐ私は早歩きで斜め前の店舗に向かった。

お茶専門店「チャノーモヨ」は 何百種類ものお茶を販売している、全国でも有名なお茶販売店である。普段遣いには高級すぎて買えないが、色々な味の香りを試したり、贈答用の小洒落たパッケージなどを眺めているだけでも、お茶好きの私はテンションが上がる憩いの場の一つであった。

「これ見て!父の日に喜ばれるお茶ギフトやってさ。お洒落~」

私は茶葉が入っているサンプル缶を手に取りフタを開けた。ハーブの清涼感とほのかに薫るレモンの組み合わせが爽やかだった。

「父の日は何かプレゼントするの?」

「父の日とは何だ?」

「日頃の感謝の気持ちを伝える日かな。いつもありがとうって。6月第3週目の日曜日。ちなみに母の日は5月第2週目の日曜日やで」

「ふーん。お前は何か贈っているのか?」

「それがオカンやお義母さんには花とか雑貨とか贈ってるんやけど、オトンやお義父さんは何あげたら良いかいまいちようわからんくて毎年悩むんや…お酒や食べ物が定番やけど、こう、『わあっ!』と驚いてもらえるような物ってなかなかないんよなー大切なのは気持ちなんやけど」

「じゃあ結局何でも良いんじゃないか」

「何でもってなあ…10円のチョコ1粒とかじゃあかんやろ。星太郎もあげたら?」

「え…?」

眉をしかめた彼だったが拒むことはなかった。

「何を?」

「お茶は?お茶に含まれるカテキンは、コレステロール低下や血糖値上昇抑える働きあるから年配層にも喜ばれるよ…」

「健康には問題なかったと思う、多分」

「人間のおっさんらとは違うか」

私が諦めて缶を棚の上に置くと、店の入口付近にいた淑やかな女性の店員さんが近寄ってきた。

「よかったらどうぞ」

トレイの上に乗った小さな紙コップを渡してくれた。

「ありがとうございます」

店員さんは少し屈むと私の隣にいた龍星にもコップをくれた。

「はい、どーぞ。少し辛いかもしれないけど大丈夫かな?」

彼は小さく頷いた。

(めっちゃ子供扱いされてる…ぷぷっ)

笑いをこらえる私に気づいた彼は無言で睨みながらもお茶を一口飲んだ。

「うん…不味くない」

「美味しいって言いなよ」

私達のやり取りを見ていた店員さんはにっこりと尋ねた。

「贈り物をお探しですか?」

「あー、えっと、良い物があればなあと」

「ご姉弟でお選びなんてきっと喜ばれますね」

「きょうだい…」

私と龍星は顔を見合わせた。

確かに龍星と龍月は兄妹だが、私は言ってしまえば赤の他人に近い。

龍星の顔もフードではっきり見えないはずなのに、どこかしら似ている雰囲気でもかもしだしていたのだろうか。

年齢からしたら「親子」と言えなくもないが、違っていた場合、年の差を連想させ気分を害してしまうかもしれないという配慮から、「姉弟」が無難いう結論に至った店員さんの計らいなのか、いずれにしても当人同士は「なんでおまえに似てなきゃいけないんだよ」という猜疑心の眼差しを向け合っていた。

「またお決まりになりましたらお声かけくださいませ」

店員さんが一礼して去っていくと私は龍星に言った。

「食品売り場行こうか」

「ああ…」

心なしか声に元気がなかった。

気を取り直して私達は「チャノーモヨ」の斜向かいにある食料品売場に移動し、買い物かごを手に取り、買い物メモ見ながら店内を歩き回っていた。

龍星といえば初めての光景なのか、そわそわと挙動不審気味に私の斜め後ろについていた。

「魔界には食品売ってるお店ってあるん?」

「こんな広くて明るい場所にはない」

「人間のマイナスエネルギーがご飯になるんやったっけ。紫蘇巴さんは自分で料理するって言うてたけど、買い出しに行ってるてことやろ?」

「妻に頼まれて仕事帰りに寄っているみたいだぞ。面倒だーとか言いつつ、なんだか嬉しそうにしている。そしてしきりに「家族っていいよー」とぼやいていて若干ウザいときがある」

彼はリア充を妬むかのようだった。

「羨ましいと思ったんやろー」

「別に。毎日充実している」

「仕事面ではそうかもしれやんけど、プライベートはどうなん?今までに付き合った人っていたんやろ?」

「一時期はいたな。だんだん束縛が強くなって5年で別れた」

彼は苦虫を噛み潰したような表情になった。

「あーそれは参るな…って、5年もよく我慢できたな」

私にも過去にそういう男がいた。起床時と就寝時には必ずメールを送ること、帰ってきたら何をしているか連絡すること、自分とデート以外の時は誰とどこで何をするのか事前に伝えておくことなどきっちり守らないとキレて説教し出した面倒くさい輩が。

付き合う前は全くそんなカケラも見えなかったのに、付き合い出してからわかる本当の姿。

龍星には「片時も離れたくない」べったり恋愛よりも、お互いに干渉しすぎないさっぱり恋愛のほうが向いていそうな気がした。

「今は気になる人とかおらんの?職場に…あ、悠雁さんとか!可愛いやん」

「ああ、そうだな」

「…えっ?」

「どうかしたか?」

彼は目を丸くした。

「いや、星太郎が女の子を可愛いって言うなんて…うちにはさんざんな言いようやのに。ああいう健気で清楚な子が好みなんかー」

「何を怒っているんだ…」

「さあ?寝潰れた時に飲み物持ってってくれるそうやん。ええ人やん」

「ありがたいとは思っている」

「それだけ?」

「それ以外に何かあるのか?」

「ほら、気持ちがキュンとときめくなあとか」

「キュン…?」

「そう!恋心ってやつ」

私は思わず口走ってしまい、しまったと手で口を覆ったが彼は特に驚くこともなく

「その感覚はよくわからない」

あっさり言ってのけた。

(本当に「付き合ってた」んかいな「付き纏われてた」の間違いなんじゃ…)

疑った私だったが、興味なさそうなことを根掘り葉掘り聞くのも酷だと思いやめた。

それに、悠雁が彼に好意を抱いていることを私の口から言ったとしても、きっと意図を理解してもらえなさそうだった。

「さっきから何をしている?」

彼はまじまじと私の手先を眺めていた。

「ポリ袋が開かんのや…」

1個20円のバラ売りのピーマンを買おうと、ロールになったポリ袋から1枚取ったはいいが、指先が乾燥して口がなかなか開かないのだった。

指を舐めたらすっと取れるのだろう。自宅では気兼ねなくできるが、公の場でそれを行うと何か大切なものを失いそうでできなかった。

「水を出せばいいじゃないか」

「洪水になったらどうするん?」

「調整しろよ」

私は買い物かごを床に置き、左手で持った袋に右人差し指を向けた。

「えいっ」

ちょろり、と白い糸が出た。絃ではなくやわらかい刺繍糸。

(糸はええんやけど)

糸状の物によほど縁があるのか、それでも糸がわずかに湿っていたため、袋の口をこすり合わせると開けることができた。初めて実用的な役立ち方をした気がする。

他愛もない事を喋りながらレジ近くのパンコーナーをまわっていると、奇妙な格好の人を見つけた。

小柄でやせ型の後ろ姿。腕と脚に白いラインの入ったエンジ色のジャージ。

(赤ジャージって中学生の体操服以来見てないなあ~私服で着てる人もいるんやな~ってあれ?)

私が不思議に思った瞬間、その人物は迅速にくるりと振り返った。

「わっ!紅深蝶!?」

見間違うはずがない。この濃ゆすぎる顔と珍妙な格好。なぜ地上界に?という疑問を投げかける前に龍星が私の前に出ていた。

「おや、これはこれは…ハイパーフレッシュナブルこてぃすとコトネ殿でしたかね」

ほくそ笑む紅深蝶に龍星は不可解な顔した。

「ハイパーフレッシュナブルこてぃすと?」

「ついノリでそう名乗ったん…今はスルーして」

今一番触れて欲しくない事柄を平然と言ってのける紅深蝶が小憎らしかった。

「地上界も乗っ取るつもりか?」

「乗っ取るなど物騒な。散歩ですよ、さ・ん・ぽ。はて、そちらの坊やは…どなたでしたかな?」

私の前に居る子供が龍星と気がついていない紅深蝶だったが、彼がフードを脱ぐとハッと口を開けた。

「角!」

私は周囲を見回した。何人かはこちらに注目したが、特に声を上げるでもなく指を差されるわけでもなく普通に買い物を続けていた。

付け角とでも思われているのか、髪も瞳も黒系で角以外は人間とほぼ変わりはないので、魔物と正体をバラしても寝言戯言と処理されて終わりそうだったのは確かだった。

しかし紅深蝶はその角を見ただけで彼が誰だかわかったようだった。

「もしや、龍星殿ですかな。そのような小さなお体で…ああ、力を無くされたのですか。可哀想に」

紅深蝶はわざとらしくくつくつと笑った。

「貴様の仕業だろう。紫蘇巴と魔王への呪いを解除しろ。さもなくば貴様を消す」

龍星は鬼気迫る表情だった。

「おーっと、さすがは御子息様、迫力が違いますな~怖い怖い。しかし、今のあなたにワタクシを葬るなどということはできるのですかな?」

挑発された彼は私を横目でチラ見した。

「え?うち?今ここで魔法なんて無理やで」

「絃を出せたんだろう、鮮やかに」

「すぐにと言われても…」

「何をコソコソ話しているのですか?」

私と龍星に紅深蝶はさらに不気味な笑みを送った。

「どうやら、コトネ殿はその力を使いこなせていないようですな。奪うのは容易い…が、地上界で騒動を起こしては人間のマイフレンズに顔向けができないため、ワタクシはリターンします。呪いを解く方法その他諸々教えてほしければ魔界へいらっしゃ~い。はっはっは!」

彼はズボンのポケットから紡錘形の入った袋を取り出し、右手をまっすぐ伸ばすと、回転してすっと姿を消した。

白昼スーパーで堂々と魔法らしき力を使ってみせた謎の異星人。

これこそ周囲の買い物客から驚嘆、悲鳴、歓声の一つでも上がると思いきや、すぐ傍で食パンを選んでいたおばさんの「消えたわぁ!」 しか耳に入ってこなかった。

この地域では突然人がワープしたり消えたりするのが日常茶飯事なのか。大事にならなかったのは私達には好都合だった。

「すぐに戻るぞ」

龍星が走り出すと私は

「待って、会計済ませてから!」

彼の細い腕を掴んだ。

「もうちょっと待っててよ。万引き犯なんてなりたくないんやから」

「あいつ、去り際にパン1個かすめてたぞ」

「ええっ?掲げてたのってパンなん!?」

あの形コッペパンか…紅深蝶がいたすぐ傍には特売のコッペパン4種類が大量に陳列されていた。 彼のわけのわからぬ言動にだんだん頭が痛くなってきた。

「ああ、もう早く帰ろう…」

私はつぶあん&マーガリン入りコッペパンを1袋カゴに入れてからレジに向かった。

帰宅後、冷蔵庫に食料を入れ終わると昼食の用意を始めた。

昨晩炊いたご飯でおにぎりを作り、湯を沸かして即席減塩味噌汁を入れるというだけの質素な食事。 魔界で食べたレアチーズケーキの腹持ちが思いのほか良かったため、あまりお腹はへっていなかった。

「星太郎、ご飯は~?」

和室にいる龍星に一応声をかけた。

「…要らない」

聞き取れた言葉は多分あっている。

省エネモードといっても、水分も取らずに本当に大丈夫なのか、ぶっ倒れないか気が気でなかった。 中身までは子供ではあるまいし、自身で上手く調整するだろう。

私はおにぎりを頬張りながらスマホを手に取ると、念のため仁達にメールを送っておくことにした。

「昼から魔界に行ってきます。夕飯までには戻ってくると思うけど、もし遅かったら冷凍庫にあんかけパスタ、冷蔵庫にサラダ入ってるから食べててください」

完全に「ちょっと近所まで買い物行ってきます」の調子の上、事情を知らない人が見たら頭がイカれたのかと思われる内容だった。

昼食を終え片付けも済ませると、もう一度バッグの中身を確認した。箏爪、リップケース、全て揃っている。

(ペンタは付けてるし…あ、上着着ていこう)

朝着ていたパーカーをリビングの衣類一時置きカゴから取り出し、袖に手を通しながら玄関へ向かった。

(靴も履いていかんと冷たいや)

立ったまま足の裏を見てみると水色の靴下は真っ黒に汚れていた。

(あんだけ走り回れば汚れるよな)

私はまた寝室へ戻り新しい靴下に履き替えると、1階へ下りて玄関の脇に置いてあった赤いスニーカーを持って和室へ行った。

戸を開けるとワーネルが描かれた紙が中央に設置され、龍星は部屋の隅っこでフードをかぶり体操座りしたまま項垂れていた。

私の気配に気が付くとむくりと頭を上げゆっくりと立ち上がった。

私はワーネルの真ん中に立つと、龍星は斜め後方に来た。

左手で彼の右腕を掴み、中腰になって片足を滑らせると、ワーネルの中心円が光り体がぐるぐる回り出した。

ドタッと私はまた尻から落ちた。龍星はトンと軽やかに両足で着地できていた。

「あたたた…」

私は両手をついて体を起こした。ワーネルには「1I」の文字が表示されていた。

(この移動方法、あと10回やっても慣れへんわ)

廊下を遠くまで見やると、午前中には無人だったのに今は20数名の魔物達が行き交っていた。

人の形をしている者、4足歩行の動物などさまざま種のフレリ達は皆警戒している顔つきだった。

「行くぞ」

声をかけられた私は慌てて彼の後についていった。

周囲のフレリたちは私達を不可思議な目で見つめながらも、特に尋問されることはなかった。

1Sと書かれたワーネルを過ぎたあたりで、前方から誰かが走ってくる足音が聞こえた。

「琴音さん!…あなたは星さまですか?」

足を止めた悠雁は目をパチクリさせていた。

その後からやって来た紗佐は軽く目を伏せた。

「ほぼ全ての力が移るなんて全く…加減を考えたらどうですか?」

敬語で接しているのにきつい口調。彼女は上司達にも容赦なかった。

「すまない。俺の生死は今こいつにかかっている」

「え?んな大げさな!」

私は柄になく大声を上げた。

「大丈夫です。何かあったらお守りしますので」

悠雁はぎゅっと拳を握り締め意気込みを見せた。

女子に守ってもらうってどうなん?と疑問にも思ったが、丸腰に近い状態の彼に戦闘は任せられるはずはなかった。

「そういえば、ストックの所有者認証はできるようになったんですか?」

「まだ繋がらないわ。それどころか、最上階にワープできない状態になってしまっている。紅深蝶が妨害しているのだと紫蘇巴様が…所内警備強化のため、所員数十名を配置するようにとの指示を受けたので1階を中心に見回ってもらっています。」

「紫蘇は?」

「先程再び容態が悪化したため、薬を飲んでお休みになっていたのですが、今は緩河ストックへのアクセスができないか試みているところです。落ち着いたらこちらにいらっしゃると。それまでにもし星さまが戻られたら一度立ち寄ってほしいとのことでした」

悠雁が静かな声で返答した。

「そうか」

龍星はぎゅっと唇を噛み締めた。

「じゃあ、行こうか」

私は意思を確かめるように彼の方に向くと頷いた。

「では、そちらのワーネルから移動を…」

私達が廊下中央のワーネルへと足を進めようとしたその時、目の前から赤ジャージの生命体が現れた。

「紅深蝶!」

「ウェルカ~ム!ようこそおいでなすった…今度はその力頂きますぞ」

不敵な笑みを浮かべながら紅深蝶はすーっと距離を縮めようとしたが、突然パシッと彼の体に黒い毛束が巻き付いた。

「なんだこれは!?」

じたばたともがく紅深蝶。

「しばらく黙っててくれるかしら」

紗佐の長い髪の毛がざわざわと宙に広がっていた。

(躊躇いなく攻撃できるのってすごいな)

迅速すぎる捕縛に脱帽した私だったが

「うわぁー苦しい!…な~んちゃって、えいっ!」

紅深蝶はぴょんと飛び跳ねると床から炎が燃え上がった。その一部が紗佐の髪に燃え移る。

「くっ…!」

縛る力が緩んだ隙を見て紅深蝶は身をよじらせると、軽やかにジャンプし毛束から抜け出した。

紗佐が髪の毛で彼を捕まえようとするが、彼はちょろちょろと素早しこくかわす。

「まったく、気性の荒い方ですなあ~とりゃっ!」

紅深蝶は懐に隠し持っていた飴ステッキを大きく振りかざすと炎が髪全体を覆った。 「紗佐!…お前、水を出せ!」

「え?あ、はいよ!」

龍星に指示された私は緊急事態を把握し両手を広げた。

(水!消火できる水出てこい!)

手の平からドバーッ!と一直線上に大量の噴き出た水は、紗佐の髪の毛に燃え移った炎を鎮火した。勢いに乗った私は

「よし!いい感じ!そのまま紅深蝶めがけて…」

ぴしっと人差し指を突きつけた。

けれども紅深蝶はさっと盾を出し、ぶわあっ!と水が跳ね返されてしまった。

(盾なんて…ってあれ?盾じゃない、フライパンのフタやん!)

よく見てみれば盾などきちんとした装備品でなく、一般家庭にある直径28センチほどの中央が透明ガラスのフライパンのフタだった。

ことあるごとに拍子抜けさせる天才である。本人は至極真面目な態度なのが余計に茶番感を増幅させていた。

「ワタクシの狙いはそのケースただ1つ。コトネ殿には消えてもらいますぞ」

「こいつは何をしでかすか未知だぞ」

「え?何そのクラッシャーみたいな言い方」

初めて戦場の最前線に立つ新人の脅威であるかのように龍星は紅深蝶を脅した。

「そうきましたか。しか~し、奇跡などそうそう起こるものではないのですよ。ワタクシのグレートな魔法で即ジエンドにしてあげます」

紅深蝶は薄気味悪く笑んだ。手ごわい相手だとは心得ているものの、台詞にちょいちょいカタコトの英語がまざるのは外国人に憧れでもあるのか。危機感はあっても緊張感はない。

容姿といいぐるぐるキャンディステッキといいふざけているのかと一喝してやろうかとも思ったが、場の空気を読んで心の内に留めておいた。

「だいたい何故魔界を狙う?故郷の星を支配すればいいだろう」

「それは無理です。なぜなら、ワタクシはこんなにもスマートでかつパワフルブレインを持ちながらも故郷の輩は非力だと疎んじるからなのです」

「で、腹いせに他人のモノを盗むわけか」

「ワタクシには崇高な目的があるのですよ」

「崇高な目的?」

その台詞にその場にいたフレリ全員が息を飲んだ。

「魔界をカラフルなお花畑にチェ~ンジするという目的が!」

「………」

一同絶句。

私の脳内に色とりどりのチューリップ畑を駆け回る紅深蝶の映像が再生され、キモさのあまり身震いした。

「もちろん、メインテナンスもこのワタクシ紅深蝶にお任せあれ!最適な温度、湿度に水遣り、魔法で燦々と輝く太陽の光も再現して見せましょうぞ」

「天上界でやれよ」

龍星はほとほと呆れているようだった。

「花畑くらいなら…」

少しくらい良いんじゃないのかと私が口にしかけると

「強い日差しなどを長時間浴びれば多くの魔物達は死ぬ」

「あ…そうやった」

死活問題だということに気づいた。

「魔物の皆さんには少々我慢して頂くとして、どうせ不要な力なのでしょう?ワタクシが有効活用してあげるんです」

「だからといって異星人にやる理由はない」

「折り合いつきませんな」

「端からその気はない」

そろそろやばいか…待機していたフレリ達もざわつき始めそれぞれ身構えた。

「俺の指示通りに力を使え」

「んなアホな」

「じゃあ、こてぃすと技で対処するのか?」

「…そっちのほうが無理です」

「とにかく奴を捕獲するのが先だ」

「捕獲、網とかかな?」

彼が頷くと私は再び紅深蝶に向かって手を出した。

「そうはさせませ~ん!」

紅深蝶がステッキを左右に振ると無数のアゲハ蝶が現れ、鱗粉を撒き散らしながら周囲を舞い始めた。虹色の蝶が私の頭上で羽をはためかせた。

「へっくしょい!」

粉を吸った私は大きなくしゃみをした。

「何これ?花粉?」

鼻が急にむずむずしてきた。私はポケットからティッシュを取り出して鼻を押さえた。

龍星は目をシパシパさせていた。

「風を起こして防げ」

早速指示された私が手を前に出すと、びゅわっと強風が吹いた。

紅深蝶と私達の間には巨大な竜巻のような渦が巻いていた。

後ろを振り返ると悠雁がピンク色のステッキをかざして風を操っていた。

(かっこいい…)

長年想像の中で描くことしかできなかった、凛とした魔法使いの女の子を目の前して、私の心に幼い頃の憧れの記憶が蘇った。

「お2人とも大丈夫ですか?」

「ああ、はい、ありがとうございます」

彼女の声で私は現実に引き返された。

「すまない…」

龍星は目を開けると申し訳なさそうな顔したが悠雁は首を振った。

「紅深蝶はどんな攻撃をしてくるか予想がつきません」

「こんな時紫蘇がいれば…」

と言いかけて彼はぐっと拳を握り締めた。

「ハナは非常事態が発生した場合、星さまの判断に任せると…」

その言葉に彼は何かを決意したように顔を上げた。

「悠雁、お前は紗佐と協力して蝶を片付けてくれ。俺は何とか紅深蝶を捕獲させる」

「わかりました」

悠雁は後方で蝶を薙ぎ払っている紗佐の元へ走っていった。

「お前達!」

龍星は声を張り上げて蝶と格闘しているフレリ達に告げた。

「迂闊に攻撃するな。まずは自身の身を守れ!手に負えなさそうなら一旦退くんだ」

いきなり命令されたフレリ達は彼は誰だろうというふうにはじめはキョトンとしていたが、1人が角を指差すと龍星であることに気づいたのか 「はい!」と返事をした。

「何をボケっとしている?」

「いや、ちゃんと上司らしく指示できるんやなって感心してた」

家にいた時とは考えられないほどしゃきっとしていた彼にびっくりしたのだった。

「紫蘇(ハナ)がいないんだから当たり前だろう。この状況でよくそんな呑気なことが言えるな…」

「違う違う。『怯むな!突っ込め!当たって砕けろ!』てなるかと思ってたのに正反対のこと言うてるから」

「おそらく紫蘇ならそう命令するだろう。でも今の俺にはそれをフォローするだけの力がない」

遠くで奮闘している部下達を見つめる彼の眼差しには悔しさが伺えた。

ストックがあれば自分の力で抑えることができるのに…と歯がゆい思いだったのだろう。

「むやみに突っ込ませたところで奴には何のダメージも与えられない。フレリは戦闘要員ではないんだ。相手の能力も計り知れないのに無謀な命令などできないだろう」

突撃命令を出し代わりに戦ってもらうのが筋だが、彼は部下の身を案じなるべく負担にならぬ選択をした。それは冷静に考えたら効率的な方法で当然である。

けれども、私には効率性だけでは片付けられない、消極的な彼の最大限の気遣いや労りのように伝わり、ここへ来て初めて彼への尊敬の念がわいた。

悠雁の起こした竜巻の威力が次第に弱まってきた。

「今のうちに奴を捕まえるんだ」

「うん、網やな。ちょっと待っててよ」

彼の思いにも応えるべく私は気合いを入れ直した