ハイパーフレッシュナブルこてぃすと ~優しさの調和~ (6)

紗佐に入れてもらったパスで紫蘇巴の部屋の前まで移動して来た。

ノックをして扉をそっと開けた。部屋の奥のソファには紫蘇巴とネキが腰をかけ、中央に魔獣コアラ3匹が輪になって座り込み、紗佐と悠雁はコアラ達の前に立っていた。

コアラの1匹…口のでかさから見てイウゾーが、にやにや笑いながら何やら得意げに話していた。

「そこでや!紅深蝶が突然現れて、星様の力が入ったケースを魔法で奪おうとするやいなや人間の手からドバーっと糸が溢れ出てな!」

「ほーう!それでそれで?」

「瞬く間に紅深蝶を捕獲!その隙を狙い人間は見事ケースを取り戻したんやわ~!」

「紅深蝶はどないなったん?」

「懐に隠し持ってたハサミで糸を切り脱出、その後は行方をくらましたわ」

「惜しかったなあ~」

「うむうむ。でも人間にしてはようやるやん」

何様のつもりなのか、他2匹のコアラは上から目線だった。

「それが名を問われ『ハイパーフレッシュナブルこてぃすとコトネ!』なんて格好つけて叫んでてな。もう吹き出す寸前で…いや、それは失礼か」

「いやいや、わても同じ状況やったら大笑いやで!屁こくかもしれんわ~」

「内心めちゃウケまくりやな…ぷぷっ!」

私は赤面しながら拳をぎゅっと握り締めた。 「見なかった聞かなかったことに」してと言っていた矢先に他の2匹だけならまだしも、幹部達もいるところでべらべらと一連の出来事を喋るとはとんだ口の軽い魔獣だ。

バカ笑いしているのはコアラ達だけで、他の4人は真偽定かでないためか微妙な面持ちだった。

「人間は興味深い生き物やわ~」

感慨深く頷いているイウゾーの小さな目が私の目と重なった。

「あっ…」

彼は急に縮こまった。 私はつかつかと彼の前まで歩いて行った。

「全部見てたんやん」

「そ、それはそのぅ…」

イウゾーは俯いて口ごもった。

「次同じことあったら全身の毛を毟ったるからな」

「ひいいっ!恐ろしぃ~!助けて~主!」

私のキレ文句に震え上がったイウゾーは悠雁に助けを求めて走った。

「まあまあ落ち着いて。この人はそんな酷いことしないよ」

悠雁はイウゾーの頭を撫でた。その柔らかな微笑みを目にしたら、一瞬でも殺気がわいたとは冗談でも言えない雰囲気になった。

3匹のコアラがおとなしくなったところで

「過程はどうであれケースが無事で良かったよ」

紫蘇巴が口を開いた。いつのまにか制服に着替えたらしい。

アイボリー色のフード付きインナーに黒地に黄と白のラインが入ったジャケットというスタイリッシュな服装だった。記章はペンダントトップにして首から提げていた。

「まさか渦中の人物に会うとは思ってもなかったけど…そういえばお腹は治ったんですか?」

「うん。薬飲んだらだいぶましになったよ。悠雁に詳しく分析してもらったら、単なる腹痛ではなく紅深蝶の呪いも影響していると」

「紅深蝶は怪しい呪術でも使えるんですか?」

「魔力に似た故郷独自の力があるんだと思う。唯一接触したのは就任時に握手を求められた時だけ」

「触っただけで?」

「微量の毒が含まれていたんだろうな。魔力を使う度にその毒が蓄積されやがて死に至らしめる…推測するにこんなものじゃないかな。薬のおかげで一時的には抑えられているけど」

「幸い魔界でも扱っている解毒剤が効きましたが今後も凌げるとは限らないですし、何より根本的な解決にはなりません」

悠雁は深刻な顔だった。

「紅深蝶を引っ張り出して解除方法を問いたいけど、参区所に行っても不在やら多忙ってことで追い返されるし、ここで会っても毎回はぐらかされてばかり」

「締め上げれば白状するんじゃないかしら?」

「紗佐はいつも極論だなあ…」

紫蘇巴は苦笑いしていたが、彼女なら長い長い髪の毛で締め上げることぐらい朝飯前のような気がした。

と、先程から俯いていたネキが突然声を上げて泣き始めた。

「父さまがいなくなったら誰が弐区所を仕切って行くの?うわーん!」

「大丈夫だよ。この通りまだ元気あるし、もしものことがあっても星がいるから」

「肝心な時にいないんだったら意味がないよー!」

「もうすぐ帰ってくるから…」

彼はネキの頭を優しく撫でた。私は不憫に思えて仕方なかった。

「星太郎は知ってるんですか?」

「ううん。あいつに言えば確信も得ないままどこかにぶっ飛ばして『事故だ』とか言って片付けそうな予感がしたから」

「短気すぎるやろ…」

奴に思いやりというものはないのかと思いかけて、私が龍星を「星太郎」呼びしたことには誰一人ツッコミを入れなかったことに少々疑問を感じた。そういえば、幹部のメンバーにも紗佐を除き名前で呼ばれていない。

一応「様」付にされているとはいえ、ニックネームで呼ばれているとは余程まわりから親しまれているのか、それともただ単に「ほし」が呼びやすいからなのか。

本人が呼び名についてはこだわりがなければそれはそれでいいかと自分内で勝手に答えを出しておいた。

「とにかく星太郎を連れ戻さないといけないですね。うちがこれ持っててもしょうがないし」

私はポケットからリップケースを取り出した。皆の視線が注がれる。

「そうだな。所有者がわかった今、紅深蝶は君を抹殺しようとあれこれ手を考えるだろう」

「え?抹殺?なんで?取り上げるだけじゃないんですか?」

「取り上げたところで、魔力の所有者を変えないと自在に使用できない。権限があるのは魔王様だけ。それが無理とわかれば残る手段はひとつ、所有者を消すこと。所有者が亡くなってもストック内の魔力は通常残ったまま。死去と同時に消滅させることも事前に申告すれば可能だけど」

(「消す」か…)

私は嫌な過去を思い出した。

龍星に因縁つけられた5年前、当初彼は私に対し「必ず消し去ってやる」と命を狙っていた。

「ああ、でも、星太郎が使えへん代わりにうちが使える状況やし…そうですね、そうなりますね」

「あまり驚かないんだね」

「内心たまげてますよ。でも5年前も彼にそんな感じで狙われてたし、半年前も天上界の人と一悶着あったからなんというか、結局異界の人と絡むと命が危機にさらされるんやなーって実感したんです」

「5年前の件は謝るよ。許可を出した自分にも責任があるから」

彼は頭を下げた。私は慌てて首を横に振った。

「いや、あの!もうそのことは気にしてないので。あの事件のおかげで誤解が解けたし、その後星太郎も優男(やさめん)ぽくなったみたいやから深刻に考えんといてください。それにしても紅深蝶はヘンな魔法でドーンと消し去るつもりなんでしょうか…」

「どうだろう…」

すると何やら考え込んでいた紫蘇巴がぽんと手を叩いた。

「こてぃすと技使ってどうにかできたりする?」

「はっ?」

予想せぬ単語に私は聞き返した。

「いや、結構影響あるものだったから、その能力と星の魔力合わせたら紅深蝶に太刀打ちできる強い力を発揮するかと思って」

「そんな大それたことできないですよ」

「その通りだわ。第一人間に魔力を使わせるなんて…力加減がわからないのに危険すぎます」

反論したのは紗佐だった。まさに彼女の言うとおりだった。

変に作用して大爆発でも起こしたら、今度は私が魔物の敵となってしまいかねない。

「わたしたちが援助していれば問題ない気もしますが…」

悠雁がおずおずと前に出た。

「そんな手間がかかるなら彼女に任せる意味がないわ」

完全に私は無力非力扱いの生物にされていた。

天上界や魔界と多少関わりがあるといっても所詮はただの人間。魔力だってすぐに使いこなせるわけではないし、紅深蝶を捕獲したのもまぐれであって、次も成功するとは限らない。

そうとわかっていながらも、心の中で自分ができることを探してしまうのは彼らに同情したせいか、それとも単に悪事を働く者への怒りのせいなのか理由づけられなかった。

「うちも上手くできへんと思うので」

「そっか…じゃあ、この話はなかったことで」

紫蘇巴は申し訳なさそうな顔していた。

「まあ、どっちみち星に帰ってきてもらうのが先決。魔王様のとこへ行くパスを入れるからペンタを貸してくれるかな」

「ま、魔王様!?この建物内にいるんですか?」

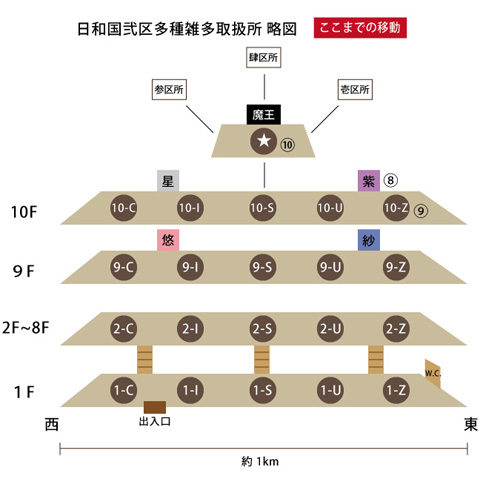

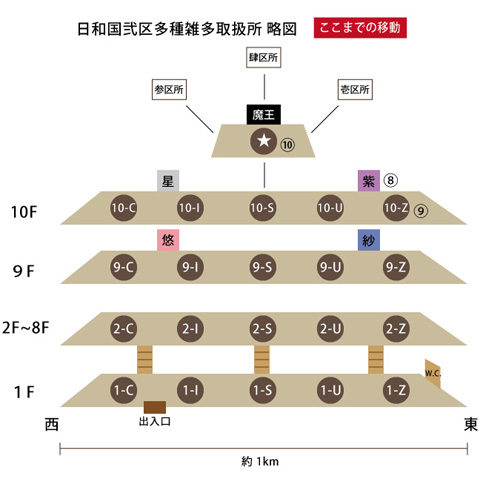

「最上階にね。各取所と繋がっているんだ」

「ここからは移動できないんですか?」

「地上界へのワーネルは特殊で一度使うと使用できなくなってしまう。それにおれが描いても魔王様に承認してもらわないと移動できないから、直接赴くのが手っ取り早い」

「うう、緊張するなあ…」

「優しい方だよ。事情説明すれば取り計らってくれるはず」

「爆破のことは知ってるんかな」

「報告済だけどさっきから連絡がとれなくて…爆破後、緩河ストックの再認証を依頼してたから自室にはいるはずだけど。対策を練っている所なのかもしれない」

私からペンタを受け取った彼は側面小さな画面を操作して再び渡した。

「ワーネルに乗ったら五芒星…星マークを描いて反時計まわりに囲むんだ。頼んだよ」

「星マーク…わかりました。行ってきます」

私は頷くと

「よろしくお願いします」

悠雁がすっと頭を下げた。

(五芒星、五芒星ってあの一筆書きで書くペンタグラムのことか)

私はワーネルの中央に立ち、右人差し指で星を描いた。

ゴオオオーッという音とともに風が渦巻き始めた。

今までのワープとは違う感覚にドキドキしながらも体が回転し出すと、あ、やっぱりこのパターンなんか…と、もう奇声をあげることもなく普通に目を回しながら飛んでいた。

辿り着いた先には一部屋しかなかった。

開き扉のプレートには魔界で使用する言葉なのかアルファベットのような文字が綴られていた。

私はすうと深呼吸し、コンコンコンとノックをした。

「どなたですかな?」

低い男性の声がして私はドキリとした。自己紹介文を全く考えてなかった。

この場合何をどこから説明してよいのか、そもそも魔王は龍月の存在を知っているのか、彼女は魂のみの存在でその魂が人間の私に入っている…なんてことを思い巡らせるうちに

「ええと、地上界に帰りたくてお伺いしました」

単刀直入に要件を述べていた。 やや間があってから

「地上界に帰る?人間か?」

扉の向こうから声がした。

「あ、あの、私凛堂琴音と申します…龍星の父違いの妹、龍月の魂が入っている者でして、わけあって魔界にワープしてしまい困ってます」

私は頭が真っ白になって肝心な理由が話せなかった。

相手は姿を見せないまま扉が大きく開いた。

「どうぞ、入ってください」

「はい、お邪魔致します…」

私は一礼してから静かに部屋に足を踏み入れた。

パタンと扉が閉まると、ぱっと部屋の明かりが灯った。

正面には光沢感のある黒いデスクと黒革張りの肘付き椅子がどっしりと構えられ、その後ろには大きな窓があった。 映っているのは外の景色なのか、今は星々は消え、曇り空が広がっていた。

壁に並ぶ本棚以外は派手な調度品など一切なく、白と黒の床のコントラストが特徴的な上質な空間を創り出していた。

「お前さんが美弥(みや)と使いの娘か」

部屋の左奥から現れたのは、フレリの制服の上に、銀鼠色のトレンチコートを羽織った背の高い中年の男性だった。

「私は普通の人間ですけども…」

身を小さくしながらも、その男性に不思議と恐怖は感じなかった。

龍星と同じ黒髪に枝分かれした角が2本、彼のよりも大きく立派で色も深い焦げ茶色をしていた。

整った顔立ちで、体型も人間の中年のおっさんのように腹がポコンと出ていることもなくスラリとしていて、大人の色気を漂わせる渋くてダンディーな人だった。

「龍星の力を持っているね?」

魔王に問われた私は緊張のため背筋がピーンと立っていた。

「は、はい。昨日地上界へ来て、そこでたまたま緩河の爆破の影響と重なって、私が持っている入れ物に彼の魔力が入ってしまったんです。所有者認証のため彼が自力で帰ろうとワーネルを描いてた時に私が間違って乗ってしまいまして…」

「なるほど…爆破後、龍星のストックだけ消えてしまっていたからどこに行ったのかと心配だったが地上界へ渡っていたのか」

「す、すみません」

「謝ることはない。迷惑をかけたね」

「いえいえ、とんでもないです。魔力を盗もうとしているのは紅深蝶って本当なのでしょうか?」

「彼しかおらんだろうな。勤務態度は真面目だったのに…」

彼は残念そうに視線を落とした。

あの一風変わった異星人が業務に真剣に取り組む姿を想像しただけで私は悪寒がした。

「ああ、ストックの認証だったね。それが今は緩河にアクセスできなくてね。 爆破後、不正アクセスを防ぐため自動制御がかかり各ストックは利用停止になった。 ほんの数分前までは緩河に各個人のストックの再認証が可能だったが、急にアクセスできなくなってしまったんだよ。

復旧作業には時間はかかるが解除できるはずだ」

説明すると彼は足元の床に触れた。

黒いタイルの一箇所がぱっとワーネルに変わった。

「ここから地上界に帰れる」

「ありがとうございます…」

足を進めようとしてぴたりと止めた。

「あの…1つ聞いておきたいことが」

「なんだね?」

魔王は首をかしげた。

「龍星が地上界へ来た理由なんですが、彼は強い力を持っていなかったら候補から外れるだろうと思い、私と龍月のコードの間に保管しようと考えてたみたいです」

「緩河の最上層に移すか…管理の行き届かぬ場所、あの子なら可能かもしれんなあ」

彼はふふっと笑みをもらした。

「彼の魔力ってそんなに大きいんですか?」

「一般的な魔物にしたら容量はそれほど大きくはないけれども質は優れているな。少量で強大な力を発揮することができる。だからワーネル描画や発動などの継続的な作業には適している。そのため一気に力を放出すると疲労しやすい」

(常に省エネを心がけてるのはそのためやったんか)

私は紫蘇巴が言っていたことを思い返した。

高品質、効率性の良い魔力のストックが今このリップケースに収まっているわけである。

そんな次世代エネルギーともいえるべきレアな力は、上手く利用できれば入手しておきたいと目論む者もいるだろう。

「お前さんは龍星の味方をしてくれるのかね?」

「味方?」

「力を守ってくれるかということだ」

「は、はい…」

「紅深蝶がお前さんを狙うのは明らかだろう。彼に所有者まで変更できる力があるかどうかはわからんが、入れ物を彼に渡したほうが身の安全が保証されるが…」

「悪事の片棒を担ぐなんて、幹部の皆に袋叩きにされますわ…」

はははと曖昧に笑いつつも私はまっすぐ彼を見た。

「…まあ、完全とばっちりですけど、困ってるの見てると放っておけへんなって。 私も一時の気の迷いとはいえ魔法使ってみたいと思いましたし。使えた時は激ショボやったけど嬉しかったのは本当で、そのお礼というわけでもないけど、少しでも頼りにしてくれたとしてたならその気持ちに応えたいなって思ったんです。私1人じゃ無理ですけど」

「他のメンバーが手助けしてくれるだろう。なるべく戦わずして和解できればいいのだけれども」

「話し合いですか?」

「戦いとなると敵だけでなくこちら側にも負傷者または死者が出る虞がある。それは極力避けたい」

魔界に移動してから、圧倒的な力の支配という今までの魔界のイメージが覆された気分だった。

「彼には野心がある。今の若い魔物にはない…いや、野心はどの魔物も生まれながらにして持っているだろう。自身が統率するのが億劫なだけであり、道筋を与えれば位につこうと競り合うかもしれん」

「トップの素質ってどんなものなんでしょう?紫蘇巴さんと龍星、お互いにお互いを勧めてたので…」

「リーダー格の者がいると組織はまとまりやすいな。反面メンタルに弱い部分が出てきがちだ。 他の者達が安心しきって任せるため一人だけに負担がかかってしまう。紫蘇巴君は素質はあるのだが多少無理をすることもあるし、体調面が不安定なのが気がかりだ」

(体調面、腹痛のことか…)

「対して少し頼りない者はまわりが全力でサポートしようとするので、指導者として育て上げられる可能性がある。あくまでもそれはサポート体制が整っていることと本人に統率する意思があることが前提だけれども」

「魔王様は息子さんが継いでほしいと思っていらっしゃるんですか?」

「どちらが上に立っても構わんよ。天上界への抑制を行い、この世界の平和を維持する。

それだけの力が今のフレリならあるし、協力し合うことができる。息子にはそれも期待したのもあって紅深蝶を登用したわけだが…起爆剤になると思ったら爆破されてしまったよ、はははは」

(ははは…って笑ってる場合なのか)

彼は陽気に笑ってからふうとため息をついた。

「まあ、上が下を動かすか下が上を動かすか、どちらが適しているかは魔物それぞれであって一概に決められん。個々の能力を最大限に生かせる方法が良いのだが」

「私が見た限りでは職人気質の龍星よりも、温厚な紫蘇巴さんのほうが向いているかなと…思っていることがわかるなんて対人関係で役に立ちそうですし」

「逆に勝手に心を読まれて嫌う者もいるだろう。厳密には読んでいるのではなく波動を感じ取っているものだけれども。ああいう能力は使い続けていると精神的に参ってしまうだろうに」

彼はうーんと考え込むようにして腕を組んだ。

(魔王様は気がかりなこと多いんやなあ)

統治以外にも部下の心のケアも職務のうちだと思うと、不器用の類に入る龍星に務まるのかどうか不安だった。

「決まらない場合はくじびきで決めると聞きましたが…」

「ああ、昔はフレリ内で選挙を行っていたんだけれども、徐々に「幹部の誰が王になろうが大差ない」という考えが部下の間で定着し始めると投票率も悪くなり、意味を成さぬものになったため先々代から廃止になった。

私の時も最終的にくじで選ばれ、はじめは戸惑ったものだが数年も経てば慣れるものだよ。向き不向きなど悩む暇などない程毎日忙しくなるからね」

「龍星(あの人)は大丈夫なんかな…」

彼の没頭型生活に不安を覚えた私はついつい心に思ったことが口をついて出た。

「必要に迫られたら生活環境など自然と変わるものだよ。こういう時人生の伴侶がいれば安心できるのだが…」

魔王は目を伏せた。

「結婚のことですか?お手紙拝見させてもらいました」

「結婚を急く必要はないけれど、心の拠り所となる者は必要だと思うんだよ。離婚した当人が言うのもなんだがね」

「本人は両親のこと、過去のことは気にしていないとはっきり言ってましたけど」

「それでも気になるものだよ。親を見て子は育つというから。力になれることがあればできる限りのことはしたいが、仕事一筋で浮いた話の1つや2つさえ耳に入らない状態が20数年も続くと不安でね。紫蘇巴君になら打ち明けているかもしれないと思い、彼に会う度それとなく近況を尋ねているんだけれども…うーむ」

彼がその気持ちに気づけば「浮いた話」の部類に入る話ができるのに、結婚願望のない人を恋愛に興味を持たせるのは難しいことである。

その辺の分野は人間の私よりも、紫蘇巴のほうが親身になってより的確なアドバイスをしてくれそうだと思ったので余計な口出しはしないでおこうと決めた。

「そろそろ戻ろうかと思います」

「本来は私があちらへ赴いて息子を連れ帰ってくるべきなのだが、今はここを離れるわけにはいかない。使ってしまってすまないね」

「いえいえ、心中お察しします」

ただ間違って移動した魔力を返還しに来ただけだというのに、いつのまにか王位継承問題や紅深蝶退治の件まで首を突っ込み始め、更には魔王の息子の結婚話にまで口出しするという、人間の私が家庭の問題に安易に意見を言う資格などないはずなのに、一緒になって解決策を考えている。

無視もできたが、あまりにも人間との心理パターンが似ており、目の前で困ったり悩んだりしている人を見てしまうと、魔物であっても私の中の良心が痛み、行き当たりばったりで手を貸すという状況になってしまうのだった。

とはいっても、どんなに他人が何のかのと助言したところで、結局は本人の意思に委ねられることになるのだが。

私はワーネルに変わったタイルの上に乗った。

魔王は温かい眼差しを向けていた。

「中央の円で前屈みになり、片足を擦らせば移動できるだろう」

移動方法を教えられると、和室で白い紙を踏んづけた時の場面が鮮明に蘇った。

無意識のうちの行動がワープ方法と一致するとは奇跡のような偶然だった。

「ありがとうございました」

私はお辞儀をすると足を滑らせて移動した。

ノックをして扉をそっと開けた。部屋の奥のソファには紫蘇巴とネキが腰をかけ、中央に魔獣コアラ3匹が輪になって座り込み、紗佐と悠雁はコアラ達の前に立っていた。

コアラの1匹…口のでかさから見てイウゾーが、にやにや笑いながら何やら得意げに話していた。

「そこでや!紅深蝶が突然現れて、星様の力が入ったケースを魔法で奪おうとするやいなや人間の手からドバーっと糸が溢れ出てな!」

「ほーう!それでそれで?」

「瞬く間に紅深蝶を捕獲!その隙を狙い人間は見事ケースを取り戻したんやわ~!」

「紅深蝶はどないなったん?」

「懐に隠し持ってたハサミで糸を切り脱出、その後は行方をくらましたわ」

「惜しかったなあ~」

「うむうむ。でも人間にしてはようやるやん」

何様のつもりなのか、他2匹のコアラは上から目線だった。

「それが名を問われ『ハイパーフレッシュナブルこてぃすとコトネ!』なんて格好つけて叫んでてな。もう吹き出す寸前で…いや、それは失礼か」

「いやいや、わても同じ状況やったら大笑いやで!屁こくかもしれんわ~」

「内心めちゃウケまくりやな…ぷぷっ!」

私は赤面しながら拳をぎゅっと握り締めた。 「見なかった聞かなかったことに」してと言っていた矢先に他の2匹だけならまだしも、幹部達もいるところでべらべらと一連の出来事を喋るとはとんだ口の軽い魔獣だ。

バカ笑いしているのはコアラ達だけで、他の4人は真偽定かでないためか微妙な面持ちだった。

「人間は興味深い生き物やわ~」

感慨深く頷いているイウゾーの小さな目が私の目と重なった。

「あっ…」

彼は急に縮こまった。 私はつかつかと彼の前まで歩いて行った。

「全部見てたんやん」

「そ、それはそのぅ…」

イウゾーは俯いて口ごもった。

「次同じことあったら全身の毛を毟ったるからな」

「ひいいっ!恐ろしぃ~!助けて~主!」

私のキレ文句に震え上がったイウゾーは悠雁に助けを求めて走った。

「まあまあ落ち着いて。この人はそんな酷いことしないよ」

悠雁はイウゾーの頭を撫でた。その柔らかな微笑みを目にしたら、一瞬でも殺気がわいたとは冗談でも言えない雰囲気になった。

3匹のコアラがおとなしくなったところで

「過程はどうであれケースが無事で良かったよ」

紫蘇巴が口を開いた。いつのまにか制服に着替えたらしい。

アイボリー色のフード付きインナーに黒地に黄と白のラインが入ったジャケットというスタイリッシュな服装だった。記章はペンダントトップにして首から提げていた。

「まさか渦中の人物に会うとは思ってもなかったけど…そういえばお腹は治ったんですか?」

「うん。薬飲んだらだいぶましになったよ。悠雁に詳しく分析してもらったら、単なる腹痛ではなく紅深蝶の呪いも影響していると」

「紅深蝶は怪しい呪術でも使えるんですか?」

「魔力に似た故郷独自の力があるんだと思う。唯一接触したのは就任時に握手を求められた時だけ」

「触っただけで?」

「微量の毒が含まれていたんだろうな。魔力を使う度にその毒が蓄積されやがて死に至らしめる…推測するにこんなものじゃないかな。薬のおかげで一時的には抑えられているけど」

「幸い魔界でも扱っている解毒剤が効きましたが今後も凌げるとは限らないですし、何より根本的な解決にはなりません」

悠雁は深刻な顔だった。

「紅深蝶を引っ張り出して解除方法を問いたいけど、参区所に行っても不在やら多忙ってことで追い返されるし、ここで会っても毎回はぐらかされてばかり」

「締め上げれば白状するんじゃないかしら?」

「紗佐はいつも極論だなあ…」

紫蘇巴は苦笑いしていたが、彼女なら長い長い髪の毛で締め上げることぐらい朝飯前のような気がした。

と、先程から俯いていたネキが突然声を上げて泣き始めた。

「父さまがいなくなったら誰が弐区所を仕切って行くの?うわーん!」

「大丈夫だよ。この通りまだ元気あるし、もしものことがあっても星がいるから」

「肝心な時にいないんだったら意味がないよー!」

「もうすぐ帰ってくるから…」

彼はネキの頭を優しく撫でた。私は不憫に思えて仕方なかった。

「星太郎は知ってるんですか?」

「ううん。あいつに言えば確信も得ないままどこかにぶっ飛ばして『事故だ』とか言って片付けそうな予感がしたから」

「短気すぎるやろ…」

奴に思いやりというものはないのかと思いかけて、私が龍星を「星太郎」呼びしたことには誰一人ツッコミを入れなかったことに少々疑問を感じた。そういえば、幹部のメンバーにも紗佐を除き名前で呼ばれていない。

一応「様」付にされているとはいえ、ニックネームで呼ばれているとは余程まわりから親しまれているのか、それともただ単に「ほし」が呼びやすいからなのか。

本人が呼び名についてはこだわりがなければそれはそれでいいかと自分内で勝手に答えを出しておいた。

「とにかく星太郎を連れ戻さないといけないですね。うちがこれ持っててもしょうがないし」

私はポケットからリップケースを取り出した。皆の視線が注がれる。

「そうだな。所有者がわかった今、紅深蝶は君を抹殺しようとあれこれ手を考えるだろう」

「え?抹殺?なんで?取り上げるだけじゃないんですか?」

「取り上げたところで、魔力の所有者を変えないと自在に使用できない。権限があるのは魔王様だけ。それが無理とわかれば残る手段はひとつ、所有者を消すこと。所有者が亡くなってもストック内の魔力は通常残ったまま。死去と同時に消滅させることも事前に申告すれば可能だけど」

(「消す」か…)

私は嫌な過去を思い出した。

龍星に因縁つけられた5年前、当初彼は私に対し「必ず消し去ってやる」と命を狙っていた。

「ああ、でも、星太郎が使えへん代わりにうちが使える状況やし…そうですね、そうなりますね」

「あまり驚かないんだね」

「内心たまげてますよ。でも5年前も彼にそんな感じで狙われてたし、半年前も天上界の人と一悶着あったからなんというか、結局異界の人と絡むと命が危機にさらされるんやなーって実感したんです」

「5年前の件は謝るよ。許可を出した自分にも責任があるから」

彼は頭を下げた。私は慌てて首を横に振った。

「いや、あの!もうそのことは気にしてないので。あの事件のおかげで誤解が解けたし、その後星太郎も優男(やさめん)ぽくなったみたいやから深刻に考えんといてください。それにしても紅深蝶はヘンな魔法でドーンと消し去るつもりなんでしょうか…」

「どうだろう…」

すると何やら考え込んでいた紫蘇巴がぽんと手を叩いた。

「こてぃすと技使ってどうにかできたりする?」

「はっ?」

予想せぬ単語に私は聞き返した。

「いや、結構影響あるものだったから、その能力と星の魔力合わせたら紅深蝶に太刀打ちできる強い力を発揮するかと思って」

「そんな大それたことできないですよ」

「その通りだわ。第一人間に魔力を使わせるなんて…力加減がわからないのに危険すぎます」

反論したのは紗佐だった。まさに彼女の言うとおりだった。

変に作用して大爆発でも起こしたら、今度は私が魔物の敵となってしまいかねない。

「わたしたちが援助していれば問題ない気もしますが…」

悠雁がおずおずと前に出た。

「そんな手間がかかるなら彼女に任せる意味がないわ」

完全に私は無力非力扱いの生物にされていた。

天上界や魔界と多少関わりがあるといっても所詮はただの人間。魔力だってすぐに使いこなせるわけではないし、紅深蝶を捕獲したのもまぐれであって、次も成功するとは限らない。

そうとわかっていながらも、心の中で自分ができることを探してしまうのは彼らに同情したせいか、それとも単に悪事を働く者への怒りのせいなのか理由づけられなかった。

「うちも上手くできへんと思うので」

「そっか…じゃあ、この話はなかったことで」

紫蘇巴は申し訳なさそうな顔していた。

「まあ、どっちみち星に帰ってきてもらうのが先決。魔王様のとこへ行くパスを入れるからペンタを貸してくれるかな」

「ま、魔王様!?この建物内にいるんですか?」

「最上階にね。各取所と繋がっているんだ」

「ここからは移動できないんですか?」

「地上界へのワーネルは特殊で一度使うと使用できなくなってしまう。それにおれが描いても魔王様に承認してもらわないと移動できないから、直接赴くのが手っ取り早い」

「うう、緊張するなあ…」

「優しい方だよ。事情説明すれば取り計らってくれるはず」

「爆破のことは知ってるんかな」

「報告済だけどさっきから連絡がとれなくて…爆破後、緩河ストックの再認証を依頼してたから自室にはいるはずだけど。対策を練っている所なのかもしれない」

私からペンタを受け取った彼は側面小さな画面を操作して再び渡した。

「ワーネルに乗ったら五芒星…星マークを描いて反時計まわりに囲むんだ。頼んだよ」

「星マーク…わかりました。行ってきます」

私は頷くと

「よろしくお願いします」

悠雁がすっと頭を下げた。

(五芒星、五芒星ってあの一筆書きで書くペンタグラムのことか)

私はワーネルの中央に立ち、右人差し指で星を描いた。

ゴオオオーッという音とともに風が渦巻き始めた。

今までのワープとは違う感覚にドキドキしながらも体が回転し出すと、あ、やっぱりこのパターンなんか…と、もう奇声をあげることもなく普通に目を回しながら飛んでいた。

辿り着いた先には一部屋しかなかった。

開き扉のプレートには魔界で使用する言葉なのかアルファベットのような文字が綴られていた。

私はすうと深呼吸し、コンコンコンとノックをした。

「どなたですかな?」

低い男性の声がして私はドキリとした。自己紹介文を全く考えてなかった。

この場合何をどこから説明してよいのか、そもそも魔王は龍月の存在を知っているのか、彼女は魂のみの存在でその魂が人間の私に入っている…なんてことを思い巡らせるうちに

「ええと、地上界に帰りたくてお伺いしました」

単刀直入に要件を述べていた。 やや間があってから

「地上界に帰る?人間か?」

扉の向こうから声がした。

「あ、あの、私凛堂琴音と申します…龍星の父違いの妹、龍月の魂が入っている者でして、わけあって魔界にワープしてしまい困ってます」

私は頭が真っ白になって肝心な理由が話せなかった。

相手は姿を見せないまま扉が大きく開いた。

「どうぞ、入ってください」

「はい、お邪魔致します…」

私は一礼してから静かに部屋に足を踏み入れた。

パタンと扉が閉まると、ぱっと部屋の明かりが灯った。

正面には光沢感のある黒いデスクと黒革張りの肘付き椅子がどっしりと構えられ、その後ろには大きな窓があった。 映っているのは外の景色なのか、今は星々は消え、曇り空が広がっていた。

壁に並ぶ本棚以外は派手な調度品など一切なく、白と黒の床のコントラストが特徴的な上質な空間を創り出していた。

「お前さんが美弥(みや)と使いの娘か」

部屋の左奥から現れたのは、フレリの制服の上に、銀鼠色のトレンチコートを羽織った背の高い中年の男性だった。

「私は普通の人間ですけども…」

身を小さくしながらも、その男性に不思議と恐怖は感じなかった。

龍星と同じ黒髪に枝分かれした角が2本、彼のよりも大きく立派で色も深い焦げ茶色をしていた。

整った顔立ちで、体型も人間の中年のおっさんのように腹がポコンと出ていることもなくスラリとしていて、大人の色気を漂わせる渋くてダンディーな人だった。

「龍星の力を持っているね?」

魔王に問われた私は緊張のため背筋がピーンと立っていた。

「は、はい。昨日地上界へ来て、そこでたまたま緩河の爆破の影響と重なって、私が持っている入れ物に彼の魔力が入ってしまったんです。所有者認証のため彼が自力で帰ろうとワーネルを描いてた時に私が間違って乗ってしまいまして…」

「なるほど…爆破後、龍星のストックだけ消えてしまっていたからどこに行ったのかと心配だったが地上界へ渡っていたのか」

「す、すみません」

「謝ることはない。迷惑をかけたね」

「いえいえ、とんでもないです。魔力を盗もうとしているのは紅深蝶って本当なのでしょうか?」

「彼しかおらんだろうな。勤務態度は真面目だったのに…」

彼は残念そうに視線を落とした。

あの一風変わった異星人が業務に真剣に取り組む姿を想像しただけで私は悪寒がした。

「ああ、ストックの認証だったね。それが今は緩河にアクセスできなくてね。 爆破後、不正アクセスを防ぐため自動制御がかかり各ストックは利用停止になった。 ほんの数分前までは緩河に各個人のストックの再認証が可能だったが、急にアクセスできなくなってしまったんだよ。

復旧作業には時間はかかるが解除できるはずだ」

説明すると彼は足元の床に触れた。

黒いタイルの一箇所がぱっとワーネルに変わった。

「ここから地上界に帰れる」

「ありがとうございます…」

足を進めようとしてぴたりと止めた。

「あの…1つ聞いておきたいことが」

「なんだね?」

魔王は首をかしげた。

「龍星が地上界へ来た理由なんですが、彼は強い力を持っていなかったら候補から外れるだろうと思い、私と龍月のコードの間に保管しようと考えてたみたいです」

「緩河の最上層に移すか…管理の行き届かぬ場所、あの子なら可能かもしれんなあ」

彼はふふっと笑みをもらした。

「彼の魔力ってそんなに大きいんですか?」

「一般的な魔物にしたら容量はそれほど大きくはないけれども質は優れているな。少量で強大な力を発揮することができる。だからワーネル描画や発動などの継続的な作業には適している。そのため一気に力を放出すると疲労しやすい」

(常に省エネを心がけてるのはそのためやったんか)

私は紫蘇巴が言っていたことを思い返した。

高品質、効率性の良い魔力のストックが今このリップケースに収まっているわけである。

そんな次世代エネルギーともいえるべきレアな力は、上手く利用できれば入手しておきたいと目論む者もいるだろう。

「お前さんは龍星の味方をしてくれるのかね?」

「味方?」

「力を守ってくれるかということだ」

「は、はい…」

「紅深蝶がお前さんを狙うのは明らかだろう。彼に所有者まで変更できる力があるかどうかはわからんが、入れ物を彼に渡したほうが身の安全が保証されるが…」

「悪事の片棒を担ぐなんて、幹部の皆に袋叩きにされますわ…」

はははと曖昧に笑いつつも私はまっすぐ彼を見た。

「…まあ、完全とばっちりですけど、困ってるの見てると放っておけへんなって。 私も一時の気の迷いとはいえ魔法使ってみたいと思いましたし。使えた時は激ショボやったけど嬉しかったのは本当で、そのお礼というわけでもないけど、少しでも頼りにしてくれたとしてたならその気持ちに応えたいなって思ったんです。私1人じゃ無理ですけど」

「他のメンバーが手助けしてくれるだろう。なるべく戦わずして和解できればいいのだけれども」

「話し合いですか?」

「戦いとなると敵だけでなくこちら側にも負傷者または死者が出る虞がある。それは極力避けたい」

魔界に移動してから、圧倒的な力の支配という今までの魔界のイメージが覆された気分だった。

「彼には野心がある。今の若い魔物にはない…いや、野心はどの魔物も生まれながらにして持っているだろう。自身が統率するのが億劫なだけであり、道筋を与えれば位につこうと競り合うかもしれん」

「トップの素質ってどんなものなんでしょう?紫蘇巴さんと龍星、お互いにお互いを勧めてたので…」

「リーダー格の者がいると組織はまとまりやすいな。反面メンタルに弱い部分が出てきがちだ。 他の者達が安心しきって任せるため一人だけに負担がかかってしまう。紫蘇巴君は素質はあるのだが多少無理をすることもあるし、体調面が不安定なのが気がかりだ」

(体調面、腹痛のことか…)

「対して少し頼りない者はまわりが全力でサポートしようとするので、指導者として育て上げられる可能性がある。あくまでもそれはサポート体制が整っていることと本人に統率する意思があることが前提だけれども」

「魔王様は息子さんが継いでほしいと思っていらっしゃるんですか?」

「どちらが上に立っても構わんよ。天上界への抑制を行い、この世界の平和を維持する。

それだけの力が今のフレリならあるし、協力し合うことができる。息子にはそれも期待したのもあって紅深蝶を登用したわけだが…起爆剤になると思ったら爆破されてしまったよ、はははは」

(ははは…って笑ってる場合なのか)

彼は陽気に笑ってからふうとため息をついた。

「まあ、上が下を動かすか下が上を動かすか、どちらが適しているかは魔物それぞれであって一概に決められん。個々の能力を最大限に生かせる方法が良いのだが」

「私が見た限りでは職人気質の龍星よりも、温厚な紫蘇巴さんのほうが向いているかなと…思っていることがわかるなんて対人関係で役に立ちそうですし」

「逆に勝手に心を読まれて嫌う者もいるだろう。厳密には読んでいるのではなく波動を感じ取っているものだけれども。ああいう能力は使い続けていると精神的に参ってしまうだろうに」

彼はうーんと考え込むようにして腕を組んだ。

(魔王様は気がかりなこと多いんやなあ)

統治以外にも部下の心のケアも職務のうちだと思うと、不器用の類に入る龍星に務まるのかどうか不安だった。

「決まらない場合はくじびきで決めると聞きましたが…」

「ああ、昔はフレリ内で選挙を行っていたんだけれども、徐々に「幹部の誰が王になろうが大差ない」という考えが部下の間で定着し始めると投票率も悪くなり、意味を成さぬものになったため先々代から廃止になった。

私の時も最終的にくじで選ばれ、はじめは戸惑ったものだが数年も経てば慣れるものだよ。向き不向きなど悩む暇などない程毎日忙しくなるからね」

「龍星(あの人)は大丈夫なんかな…」

彼の没頭型生活に不安を覚えた私はついつい心に思ったことが口をついて出た。

「必要に迫られたら生活環境など自然と変わるものだよ。こういう時人生の伴侶がいれば安心できるのだが…」

魔王は目を伏せた。

「結婚のことですか?お手紙拝見させてもらいました」

「結婚を急く必要はないけれど、心の拠り所となる者は必要だと思うんだよ。離婚した当人が言うのもなんだがね」

「本人は両親のこと、過去のことは気にしていないとはっきり言ってましたけど」

「それでも気になるものだよ。親を見て子は育つというから。力になれることがあればできる限りのことはしたいが、仕事一筋で浮いた話の1つや2つさえ耳に入らない状態が20数年も続くと不安でね。紫蘇巴君になら打ち明けているかもしれないと思い、彼に会う度それとなく近況を尋ねているんだけれども…うーむ」

彼がその気持ちに気づけば「浮いた話」の部類に入る話ができるのに、結婚願望のない人を恋愛に興味を持たせるのは難しいことである。

その辺の分野は人間の私よりも、紫蘇巴のほうが親身になってより的確なアドバイスをしてくれそうだと思ったので余計な口出しはしないでおこうと決めた。

「そろそろ戻ろうかと思います」

「本来は私があちらへ赴いて息子を連れ帰ってくるべきなのだが、今はここを離れるわけにはいかない。使ってしまってすまないね」

「いえいえ、心中お察しします」

ただ間違って移動した魔力を返還しに来ただけだというのに、いつのまにか王位継承問題や紅深蝶退治の件まで首を突っ込み始め、更には魔王の息子の結婚話にまで口出しするという、人間の私が家庭の問題に安易に意見を言う資格などないはずなのに、一緒になって解決策を考えている。

無視もできたが、あまりにも人間との心理パターンが似ており、目の前で困ったり悩んだりしている人を見てしまうと、魔物であっても私の中の良心が痛み、行き当たりばったりで手を貸すという状況になってしまうのだった。

とはいっても、どんなに他人が何のかのと助言したところで、結局は本人の意思に委ねられることになるのだが。

私はワーネルに変わったタイルの上に乗った。

魔王は温かい眼差しを向けていた。

「中央の円で前屈みになり、片足を擦らせば移動できるだろう」

移動方法を教えられると、和室で白い紙を踏んづけた時の場面が鮮明に蘇った。

無意識のうちの行動がワープ方法と一致するとは奇跡のような偶然だった。

「ありがとうございました」

私はお辞儀をすると足を滑らせて移動した。