ハイパーフレッシュナブルこてぃすと ~優しさの調和~ (5)

悠雁と別れた私は急にトイレに行きたくなってきた。

スリッパも履かず突然異界に飛ばされたものだから、緊張感と冷えの影響で危機指数を5段階にわけるとするなら4を越えたあたりの体内状況だった。

(トイレなんてあるんかな~)

案内表示など一つも見当たらない廊下を進んでいると、前方に見えたワーネルの先、廊下の突き当たりにドアがあった。その中央には赤と青の小さな円が並び、5文字程のアルファベットに似た文字が表示されていた。

(あれっぽいかも!)

私は直感的に走り出すと、端のワーネルから誰かがワープしてきた。

「おい、おまえ!」

「は、はい?」

私を指差して呼んだ生物は、フレリの制服を着た胴長短足の2足歩行の白いうさぎだった。

ぴんと両耳を立て、自身の身長よりもずっと長い槍を手にし、その佇まいから勤務数30年はゆうに越えていそうなベテランの貫禄があった。

彼は背伸びをして赤い瞳で私を覗き込み鼻をヒクヒクさせた。長い髭があたってチクチクした。

(まずい、人間てバレるかも…)

私はつばをゴクリと飲み込んだ。

「急いているのはわかるが、所内は静かに走りなさい」

「はあ…すみません」

静かに走るとは歩くとは違うのか。手本を見せてくれ…と予想外れの台詞に拍子抜けしつつも、人間とはバレていなかったのでそそくさと去ろうとした。

「待て!」

再び呼び止められた。

「おまえ新入りか?」

「…そうです。今日は休みなんですけども、昨日忘れ物をしてしまい取りに来たんです」

私は悠雁の助言を思い起こし、咄嗟に休日の新入りフレリの振りをした。

「そうか。では運がよかったな」

「運?」

私が尋ねるとうさぎは誇らしげに答えた。

「そうだ。今日のトイレットペーパーはデリケートな肌のわしらを気にかけて、紫蘇巴様が僻地まで自費で買付けに行ってくださった最高級品だぞ。なんと懐深き慈悲深きお方。おまえも感謝して使うが良い」

「はい…あ、少し聞きたいことがあるんですが」

「なんだ?」

「その…紫蘇巴様や幹部ってどんな方達なんでしょう?」

本人達に再び会う前に情報収集をしておこうと、私は彼らと口も利いたことすらない風を装った。

うさぎは私の質問を聞くと目を輝かせた。

「弐区所の幹部の方々はどなたも素晴らしい。特に紫蘇巴様と龍星様には頭が下がる思い。お2人は例えるなら太陽と月。攻めと守りのハーモニー。紫蘇巴様はいつも明るく優しく、皆を励まし元気づけてくれる熱い心の持ち主。

対して龍星様は背中で語るクールな男。多くを語らずとも内に秘めたる心配りには所員一同感謝の念が耐えず…そのお2人のもとで働けるとはなんと光栄なこと」

「そ、それは素晴らしい方達なんですね」

できる男フィルターがかかってはいやしないかと思いながらも、私はありきたりな言葉で相槌を打っていた。

「今は次期王位について揉めているようだが、わしはどちらが王になろうとも命ある限り付いていく所存だ。お2人がいればこの弐区、いやこの国は安泰だからな」

確固たる忠誠心に感服しながらも、つまるところ、紫蘇巴と龍星の性格を2で割った人物が現れでもしたらすぐに決まることではないのかと邪推してしまった。

「ありがとうございました」

「では健闘を祈る」

うさぎは満足げに微笑むと去っていった。

(トイレ行くのに健闘を祈るって言われても…)

残念ながら今はトイレで奮闘するほど切羽詰まっていなかった。

不可思議な魔物に出くわしながらも、私はトイレの扉を開けた。

地上界の一般家庭でもよく見かける、アイボリー色の便器と温水洗浄便座がセットになった「一体型」の手洗い付きトイレが正面に設置されていた。

(座ったら便器が消えるとか仕掛けないよな…)

私は辺りに気を配っていたが、トイレットペーパーを手に取ると、その感触に歓喜の声を上げそうになった。

やわらかい布のような手触り。紙を引き出してもカサカサ音なんてしない。自宅では再生紙しか使ったことのない一般庶民には十分すぎる贅沢品だった。

(ハナ様ありがとうございます…やな)

今なら先ほどのうさぎの魔物の気持ちに共感できた。

至福のトイレタイムを終えると、私は傍のワーネルへ移動した。

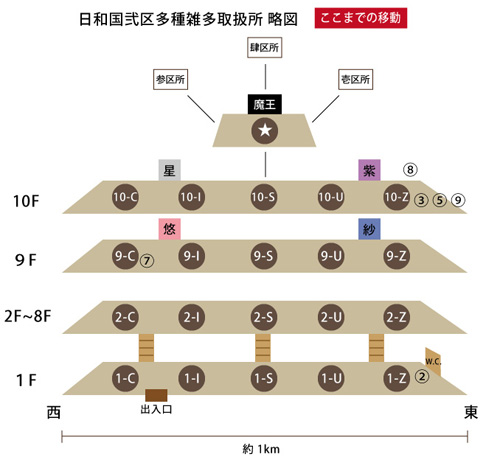

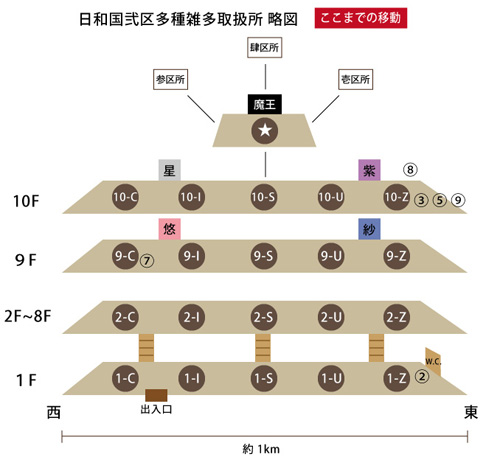

シンボルマークが描かれた中央に立つと、人差し指を出して「10Z」と書き、左回りにくるりと囲んだ。ワーネルの円がパアッと光り、体がふわりと浮き上がってゆっくりと回転し始めた。

(目ぇ、回る~!)

ぎゅっと目をつぶり約5秒後、瞼を開けると既に移動は完了していた。

足元のパネルには1階と同じ柄のパネルに数字の10とZの文字が表示されていた。

ワーネルから約5メートル離れた壁にぽつんと浮かぶ象牙色の開き戸。ゆっくりと歩いていくと

「あなたは誰ですかっ!」

前からまた誰か現れた。キリっとした栗色の瞳で私を睨みつけている。

人間でいうなら小学3、4年生くらいの女の子。カーキ色の膝下丈までのバルーンシルエットのワンピースを着ており、ふんわりシフォン素材のシュシュで片方にまとめたこげ茶色の髪はグラデーションがかっており、頭からは小さな角がちょこんと2本出ていた。

「うちは地上界に帰ろうと…」

「まさか人間!?侵略しに来たの?」

「そんなめっそうもない!ただの無力な人間です」

年下相手に敬語になったのは、相手の気迫が凄まじかったからである。

「怪しい!信じられない!あたしが追い払ってやる!」

「やから、そうじゃなくて…人の話を聞いてよー!」

弁解する間もなく、女の子は手からポンと巨大なハタキを取り出した。

ハタキの先端部分には大量のホコリがくっついており、それを私にめがけて振り払った。

「えいえいえ~い!」

「わっ!やめ…やめてっ…!痛い!」

ホコリが舞い、もさもさした部分が顔にあたり非常に不快だった。彼女は私の頭も叩き出した。

(痛くないけど、これ魔法じゃないやん!ハタキでたたいてるだけやん)

彼女を落ち着かせようと会話を試みるが聞く耳持たず、ここはやられたフリでもしたほうが良いのかと迷っていると

「うるさいよー何してるの?」

扉が開き1人の男性がひょこっと顔を出した。紫蘇巴だった。

「あっ!父さま!」

そう叫んだ彼女はぱっと手を止めた。紫蘇巴は目を丸くして彼女と私を交互に見た。

「ネキ?と…えっとー」

「琴音です」

「そうそう、そんな名前だった」

「父さまって?」

「あ、うん、この子娘のネキっていうんだ」

彼はネキにニコリと笑んだ。

「この人、父さんの知り合いだから叩かないであげてくれる?」

「人間の知り合いがいたんですか!?」

彼女は口を手に当てた。

「うん、星の親戚かなあ~」

「星さまの!それは失礼しました!ごめんなさい」

「あ、いいよ別に…」

魔物の親戚に人間がいるのは普通なのか?という疑問はこの際無視した。

ネキは巨大ハタキをボンと消した。

「では、引き続き見回りにいってきまーす」

「早く戻ってくるんだよ~」

ぼやっと眺めていた私は

「とりあえず中へどうぞ」

部屋の中へ入れてもらった。

部屋の中は人間の日常生活で苦にならない程度の明るさが保たれていた。

暗い茶色の木目調で統一された温かで重厚なインテリア。右手前はカウンターデスクになっており、花瓶らしき装飾品や写真立てがいくつか置かれていた。

左手には応接セットと思われるテーブルと2人がけソファが二脚、奥には作業机と思われる大きめのデスクと椅子、後ろの壁には天井まである高い本棚があった。棚にはぎっしり分厚い本や黒い背表紙のファイルが並べられていた。

(整理整頓されてるなあ…)

私は部屋の斜め奥に視線を向けると、オフィスには似つかわしくないものが目に飛び込んできた。

(キッチン?)

そこには対面式システムキッチンがあった。見間違いではない。

コンパクトタイプではあるが、換気扇、後ろには食器棚まできちんと設けられている。

笠木が広めのためその場で食事ができるのか、木製のカウンターチェアが2脚並んでいた。

「そこ座っていいよ」

紫蘇巴は自分の机の上を片付けながら前のソファを指さした。

「あ、はい…」

声をかけられた私は手前のソファに座った。ふかふかで心地よかった。

前方の彼の姿を見て一瞬止まった。

(角がある…それにえらいラフやな)

昨晩会った時は旅人装束でわからなかったが、頭の上からは山羊のような2本の角が生えていた。ネキよりも少し後方に曲がっており大きさもふたまわりほど大きかった。

服装はといえば、白のインナーに7分袖の青系チェック柄シャツ、黒のデニムをカジュアルに着こなしていた。角と瞳の色を除けば地上界の若い男性と変わらない格好だった。

「今日は休みだから」

「えっ!?」

微笑する彼に私は心の中を読まれたのかと度肝を抜かれた。

「心が読めるんですか?」

「読むことはできないなあ~今のは明らかにそんな表情してたよ。今日は休みだけど星がいないから出勤。手のかかる部下を持つとホント困るよ」

「はあ…意外に魔界って秩序があるんですね。もっと血みどろな世界を想像してました」

「他国ではまだそんな地域もあるかもしれないよ。ここ日和国は地上界、人間社会に近い…というか近づけているといったほうが正しいかな。より効率的に人間をコントロールできるような擬似空間を作り試験するはずが、いつのまにか魔物の生活様式に取り入れられて根付いてるところ。

天上界も同じようなことをしているだろう?使いはいいよ、人間にみせかけて普通に接することができるし、人間として生活もできるから」

彼のやや皮肉めいた言い方に私は疑問を感じた。

「魔物は地上界では暮らせないんですか?」

「本来は闇の生き物だから日の光には弱いし、精霊とか敵も多いから警戒してないとぽっくり逝くなあ」

「ぽっくり…星太郎も過労でぽっくり逝きそうですけど」

「たまにはゆっくり休めばいいのにな」

「仕事熱心ですよね。貯めまくるつもりかな…」

「幹部役員は残業代つかないから実質そこまで貯金できるかどうか…あいつの場合『あの世にまで持っていけないものを貯蓄しても無意味だ』って言いそうだけどな~」

働き盛りには珍しいこの虚無感。堅実的な考え方とも取れるが私はやや困惑した。

「お金には執着ないか…じゃあボランティアとか?」

「趣味、じゃないかな」

「仕事が趣味か…ストレス溜まらんのやろか」

「たまに出かけてることあるなあ~数分、数時間で帰ってくるから敢えてどこまで行ってるかは聞かないけど。30年も勤めてると嫌気さしてこないだろうかと今はちょっと心配してる」

「本当に嫌なら今頃辞めてそうですけど。紫蘇巴さんだから長年一緒に勤めてるんじゃないかと…」

「だったら嬉しいんだけどな~星から全部聞いたの?」

「あ、ああ…入った経緯とか諸々。はじめは全く乗り気じゃなかったみたいですね」

私は夢で学生時代の2人の思い出の一部を見たことは黙っておいた。

「そうそう~なんていうか、星は諦め早いって感じなんだよな~」

「所々においてかったるそうですけど。あと性格が若干ひねくれてませんか?」

私は気兼ねせずに尋ねた。

「素直じゃないとこはあるなあ。頑固?職人気質だな。ワーピィ…ワーネル描きとしては国内では右に出る者はいないからね」

「そんなにすごいんですか?」

「国内のワーネル作ったりメンテしてるのは主に彼だから。常に使用者のことを考えたワーネル作りをしてるよ」

「へえ~その能力の何割かを他人の発言の意図を汲み取る力に充ててほしいですね」

「おれもそう思ったけど、これがまた難しくて。昔よりはだいぶとっつきやすくなったはずだよ」

声を出して笑う彼に私もつられて笑った。

彼は書類をデスクの引き出しにしまうとこちらへやって来た。

決して超絶美形ではないが、物腰の柔らかさに加え、気さくな人柄と温和な笑顔、雰囲気美人ならぬ雰囲気イケメンと呼べた。

「なんか、人と話してるのと変わらないですね。使いの人達も同じような感じでしたけど」

「あ~使いはきっと猫かぶってるよ。崇拝の対象っていうのを利用してさ」

「確かにリリフ普及活動とか怪しいニオイはしますけど、基本良い人達やと…」

「人間ならそう思うのが当たり前だよなー」

彼は苦笑した。

「人間にとって神様は崇め奉るべき存在だろう?礼を欠けば罰が当たるって思われているのは勝手にどうぞって感じだけど、それと比較して魔物を排除すべき存在とするのは間違ってる。

魔界は天上界に比べると知能の高い生き物が圧倒的に少ない。取所のおかげである程度統率が保てているのが事実。魔物は人間の負の感情を利用しているけど、無闇矢鱈に唆したり襲ったりするものじゃない。

生きるために必要だからそうせざるを得ないわけで、マイナスエネルギーを吸収しなくても魔力は枯渇しない。でも、質が落ちてしまうというか、魔物が棲みづらい環境になるのは間違いないよ。

全部人間達が思う「善」にいってしまったら、魔物が魔物でなくなりそうな気がする。

極端な話、魔物が使いや神に転身なんて事態が将来起こり得るかもしれない。

その状況で人間の内にある「魔」が暴走すれば、制御する者がいないから人間が魔物化してしまう。そうなれば天上界は人間を処分するだろう。そして最後に残るのは天上界の神や使いたちだけ。

1人勝ちってなことを考えてたら、一体どっちが「悪」なんだよって…それを防ぐためにも、魔界や魔物の統制って重要なんだなあと思ってさ」

「3世界で均衡を保っているんですね」

ふわふわしていそうで、わりとしっかりと物事を考えている人なのだと感心してしまった。

それがまた顔に出ていたのか

「ごめんごめん、性に合わないこと話してしまったよ。特にこれといった力がないからね」

「心の動きが読めるって星太郎は言ってましたけど」

「魔物には結構多いよ。それにほら、人間にもある洞察力っていうの?あれだよ。だから魔物特有の能力とは違うかな」

「そうなんですか…」

あまり触れられたくなかったのか、笑顔の裏にもそう見てとれた。

「あっ!そうだ、ちょっと待ってて~」

彼は何か思い出すとキッチンの方へ走った。

冷蔵庫から何か取り出すと白い皿の上に乗せ、キッチンカウンターの上に乗せた。

「さっきはごめんね~娘がうるさくて」

「娘さんもフレリなんですか?」

「まだ子供だからフレリには入れないよ」

彼はクスリと笑った。ネキは外見通りの年齢だったらしい。私はなんだか安心した。

「妻も所員なんだけど、親の働く姿を見ているせいか将来は弐区所に入りたいっていう意欲はあるみたい」

「娘さんには勧めてるんですか?」

「うーん、嬉しいけど、やっぱり大変なことは多いから反対する気持ちのが強いかな~最終的には本人が決めることだけど」

「そう、ですか…」

その時私は龍星が父からもらった手紙のことを思い出した。9割方結婚の内容で忘れかけていたが、王位継承について「納得できる判断を」とだけ書かれていたっけ。

「星のこと考えてる?」

戻ってきた彼は、私の目の前に小皿に乗ったケーキを差し出した。

「差し入れに作ったレアチーズケーキ。ちょうど余ってたからどうぞ」

「え?あ、ありがとうございます。魔物ってケーキとか食べるんですか?」

いきなり出てきたスイーツに戸惑いつつも私は匂いを嗅いだ。異臭はしない。

今更ながら、今朝龍星に普通に地上食を勧めて食べさせていたが大丈夫なのだろうかという疑問が湧いてきた。

「魔物は人間の負の気を喰らえば死にはしないけど、違ったものも食べたいからさ。近頃は地上界のスタイルに合わせた食生活を取り入れてる者が多いかな」

「へえ…これって手作りですか?」

「うん。うちは共働きだから自然と料理もできるようになってね。今はお菓子作りにこってるかな~差し入れってことで部下に味見してもらってるよ」

「趣味なんですね」

料理作りが趣味とは一応「女子」の私より女子力高いなと感嘆の吐息を漏らした。一口すくって食べてみると思わず顔が綻んだ。

「めっちゃ美味しい…」

思わず顔が綻んだ。なめらかなチーズとほどよい甘さが奏でるハーモニー。

人間を唸らせる料理を作れる魔物のお兄さん…好感度は急上昇した。

(人柄良し、笑顔良し、料理上手し…こりゃモテるわ、需要あるわ)

何より彼自身に未知の領域にも踏み込む意欲があるからで、安易に比較してはいけないのだろうが、龍星も多少の処世術を身につけたところで損はしないと感じた。

「星なんて食生活もよくないからね~特に海藻類は嫌いなんだよな」

今朝たまたま口にした「乾物食べそう」発言が、まさか本当に彼の嫌いな食材だったということに驚いた。

「彼、食細そうですもんね」

「低コストに抑えがちだからね。だからたまに皆で一緒に食べよう~って誘うんだ。そしたら渋々来てくれることもあるかな。寝てなければ」

「眠たいと食欲もわかんよなあ…あ、そうや、星太郎がもらってた手紙読ませてもらいました。大半が結婚の内容でしたけど」

私は手紙の内容をバラすと彼は苦々しい顔つきになった。

「会う度に魔王様に『最近の龍星の様子はどう?デートとかしてそう?』ってな具合に聞かれてたからなあ~『週4日は寝つぶれてますよ』 って答えてる」

「うつ伏せで倒れ込んでるやつですか?」

「そうそう!はじめはホントに倒れ込んでるかと思ってびっくりしたんだよ」

私は「魔物は行き倒れスタイルで眠る」という間違った知識を鵜呑みにするところだった。

「昔から仕事熱心なんですか?」

「そうだなあ…没頭すると3日は寝食忘れるとかザラで、作業完了した日には死んだように眠ってるよ」

「あの突っ伏した状態で?」

「うん」

「まじか……」

毎日「職場と自宅との往復」ではなく、「職場が自宅」になりかけている準引きこもり生活にやや引きつつも哀れみを感じた。

「その時はいつも特製ドリンクを作って持っていあげてるよ。持ってくのは悠雁…幹部の1人だけど」

「悠雁さんが…」

「知ってるの?」

「移動してきた時会いました」

「そうなんだ。そういえば君は間違って飛んできたの?」

「星太郎が描いてた紙の中に出来上がってるワーネルが混ざってて踏んづけてしまい…彼の魔力が入ったケースもこのとおり一緒です」

「見つかったんだ」

彼は安堵の表情を浮かべた。

「爆破の影響で所有者が削除されてたみたいです。新たに認証させないとって話になって。紫蘇巴さんできますか?」

「それは魔王様しかできないなあー、あと、星本人がいないとだめだし」

「こっちに来させるしかないのか…すごく嫌がってたけど。っていうか疲労困憊してました…それほど魔界と地上界のワープって気力体力が要るんですか?」

「おれはそこの所詳しくないからよくわからないけど、星なりに色々パターン考えて組んだりしてるからじゃないかな」

「そっか…」

恋愛しているどころじゃないよなと同情しつつも、もっと体力の配分を考えて仕事しろよという厳しい意見も芽生えてきた。

「紫蘇巴さんはなんで星太郎推しなんですか?」

「うーん…星のこと好きだから」

「…ぅえっ?」

私は飲み込んだケーキを戻しそうになった。彼はからからと笑う。

「変な意味じゃないよ。あいつは昔から地位とか名誉とか興味ないけど、この世界を変えたいっていう静かで強い思いはひしひしと伝わってくるんだよ。そういう前向きで熱いとこを生かしたらいいんじゃないかって思う」

「前向き、熱い…」

彼からは一番程遠いイメージの単語に私はすんなり受け入れられなかった。

「まあ、本人は自分で気づいてないだろうし、気づいたところで首を縦に振る奴じゃないけどな~」

空笑いする紫蘇巴に、新参者のような私にはぎこちない笑みを浮かべるくらいしかできなかった。

最後の一口を食べていると彼が

「何か飲み物要る?」

と聞いてくれたので私は「うん」と頷いた。もったりしてきた口の中を潤したかった。

「あの、口の中がもったりするので何か飲み物を頂ければ…」

「じゃあ、せっかくだから魔法で出してみたら?」

「えっ!?いや、それは…」

私は断ろうと声を上げた。が、彼はキッチンに向かって手を振った。

食器棚に置いてあったガラスコップが2つ、ふわふわと浮かびながらテーブルまで移動してきた。

彼の提案に嫌な汗が背中を伝った。

「まだ2回くらいしか使ってなくて。それも中途半端やったので…」

「いつも飲んでいるものをイメージしたら、見当はずれなものは出ないはず」

「そうですか…じゃあ」

私は目を閉じて念じた。

煎茶、かぶせ茶、ほうじ茶、玄米茶…わりと甘味があってすっきりした喉越しの、あの芳醇な香り…

自宅の冷蔵庫に保管されているお茶パックの光景を思い浮かべていたのに、頭の視界の隅は別の物を捉えた。

最寄りのスーパーで1個35円という破格で販売されていた200ミリリットル紙パックの「つぶあん黒蜜ジュース」ジュースだ。

この値段なら美味しくなくても後悔しないだろうとにらみ、自分用と仁達用に2本購入した。

そのどぎつい小豆色のパッケージがまさに私の脳内でズームアップされた。

「これじゃない!」と目を開けた瞬間には紙パックがポンと出現し、どばばばばーっ!とコップに中身が注がれた。

「これがおすすめの飲み物?」

「あ、違い…」

彼は不思議そうに見つめながらもコップを手に取り口に入れた。

飲み込んだ表情は非常に落胆していた。

「めっちゃマズイで」

関西弁で率直な意見を述べた彼は涙ぐんでいた。人間の恥さらしをしたかのような感覚に襲われた私は謝った。

「すみません、違うもの想像してしまいました…」

「これは要らないや…」

彼はコップを人差し指で押した。一瞬にして炭になりサラサラと跡形もなく消え去った。

「他の短気な魔物相手だったら、一緒に炭にされてたかもねー」

「炭…」

満面の笑みで恐ろしいことを言われ背筋が凍りついた。

「君も飲んでみたら?」

「そうですね…」

私はジュースパックを手に取り残りをコップに注いで一口飲んでみた。はっきりいって不味かった。

つぶあんか黒蜜、せめてどちらかの味が強ければただの甘い飲み物で済んだはずなのに、お互いの甘さが変に溶け合い、重くて甘ったるいただのシロップでしかなかった。

(家に2本あるで…どうしよう)

またしても企業戦略に引っかかってしまったことに対する後悔と、仁達への弁解の対処方法を考えなければいけないことに気が滅入った。

(試飲はしてないことにして、仁達に飲ませよう。うん!)

こうなれば嘘でも「美味しそうに見えた」とでも言っておくしかないと深く考えないことにした。

「今度はきちんとお茶を出しますので…」

私が再び構えると彼がお腹に手を当てた。

「い、痛い…」

「大丈夫ですか!?もしかして今のが当たった!?」

「いや、その痛みとは違う。これは…紅深蝶の呪いだ」

「紅深蝶の?」

彼は立ち上がったがその場にうずくまってしまった。

「デスクの一番上の引き出しに薬が入ってる」

私は急いで前の机の一番上の引き出しを開けた。小さな半透明のケースに錠剤がいくつか入っていた。

それを手渡すと

「ありがとう…あと、悠雁を呼んできてもらえないかな?連絡しても繋がらないんだ。

ここを出た先にあるワーネルで「9I」と書いて時計回りに囲んで飛んだすぐ先に彼女の部屋がある」

「わかりました…!」

私は移動方法を頭に叩き込むと急いで部屋を出た。

移動してきたワーネルに向かっていると

「あっ!並みな人間!」

小さい女の子の声がした。

(並みって…)

私はステーン!と滑りそうになった。

「並み」とは容姿能力その他諸々、押しなべての意味だろうか。地味とかぱっとしないとかいう表現は当てはまってはいるけれども、他人にはっきり言われると若干腹が立つというか、知り合って間もない人物に向かってよく口に出せるものだなと思ったのだった。

振り返るとネキがハタキを持ったまま立っていた。

「ネキちゃん!大変や!紫蘇…お父さんが腹痛で倒れたん」

「えっ!父さまが!?」

彼女は青ざめながらも私を睨みつけた。

「まさかあなた、毒でも盛ったんじゃないでしょうね!」

「毒って…それはないない」

私は手を横に振った。ある意味毒とも言えない爆弾ジュースだったが、本人が否定していたし、何より今は悠雁を一刻も早く呼びに行かなければならない。

不審感を募らせる彼女から再びハタキ攻撃をされる前に私は行動を起こした。

「うちは悠雁さん呼んでくるから、ネキちゃんはお父さんの傍にいてあげて」

「言われなくてもそうする!」

可愛げのない奴…と言いかけたのをぐっとこらえ

「よろしく!」

私は先を進んだ。

ワーネルにたどり着くと、人差し指で9Iと書き、それをぐるりと囲った。行きと同じように体が浮き、ぐるぐるぐると体が回転し始めた。

叫ぶ間もなく着地した。斜め前に部屋らしき扉が見えたので、私は焦る気持ちを抑えながら足を一歩前に出した。その時右腕にパシッと何かが絡みついた。

「ほわっ!髪?」

足を止めてはるか前方を見やると、その主がぼわりと姿を現した。

「あなたは…!」

「あら、お久しぶり」

青紫色の瞳のアラサー女性。ぞくっとするほどクールビューティーなこのストレート黒髪の女性は5年前、龍星と共に行動していたフレリの1人紗佐(ささ)だった。

首元にキラリと光る装飾が付いた黒のロングワンピースに、黄と白のラインで縁どりされた丈の短いフード付きジャケットを着ていた。以前会った時よりも髪が膝下まで伸びていた。

(角がある…)

頭には猫耳のような三角のツノが2本生えているのに気づいた。地上界に現れた時は隠していたのだろう。

「こんな所に何か用?」

彼女の口調は以前と変わらぬ冷たい言いようだった。

「星太…龍星の描いたワーネルに間違えて乗ってしまってここへ…って、それより、紫蘇巴さんが腹痛で倒れて、悠雁さんを呼びにいってと頼まれたんです」

私が来た経緯よりも、人命救助を優先すべきだと今の目的だけを述べた。しかし彼女は全く動じず

「ハナが?いつものことでしょ」

訝しげな視線を向けた。

「いやいやいや!紅深蝶の呪いって言ってましたよ。地上に来た時も体調悪いとかなんとか言ってましたし」

「本当に呪いだったの。ずっと嘘だと思ってたわ」

ドライすぎる彼女の対応に唖然としたが、彼女は巻きつけた髪を解いてくれた。

「龍星様が地上界へ行かれたのは、力をあなたに託そうとしてたからなのかしら。ハナは適当なことしか言わないんだから…逆に疑うわよ」

「力がなければ候補から外されるやろうって。タイミング悪いことに爆破も起こって…」

「今その魔力持ってるわね」

「はい…」

彼女は目を細めた。

「あなたは早く地上界に帰ったほうがいい。紅深蝶はその力を狙っているから。悠雁は自室にはいない。私が呼びに行ってあげるわ」

「あ、でもどうやって…」

「一度ハナのところへ戻って。そうしたら魔界から地上界へのワーネルを発動させてくれるわ」

彼女はペンタを出すように手を出した。私は腕から外すと彼女に渡しパスを入力してもらった。

「わかりました。ありがとうございます」

「くれぐれも気を抜かないように」

と言い残すと彼女は私の移動したワーネルに乗って去った。

方向転換しかけた時だった。廊下突き当たりのワーネル付近にぼんやりと人影が移った。

(誰かいる?)

心臓の鼓動が速くなるのを感じながら、私はそれがゆっくりと近づいて来るのを待った。

「強い魔力の気配…」

闇から姿を現したのは、ベージュのチロリアンハットをかぶったおそらく男性だと思われる人型の生き物だった。

背は140ちょっとくらいか。白髪が混じった黒髪は天然パーマなのかくるくると巻いており、こなれ感を前面に押し出したそうな異様な雰囲気に包まれていた。

顔は目が小さく…というよりも、瞼が何重にも重なり、おまけにびっしりと生えた睫毛のせいで目があるのかどうかすら判断しにくかった。すっと通った鼻筋に分厚い唇。顔だけでも衝撃を受けたのに一番ショッキングだったのは服装だった。

昔からある白い2本のラインが入った体操服の上下エンジ色のジャージに、異国情緒あふれる刺繍が施された濃緑色のマフラーをぐるりと巻き、両端を後ろにたなびかせていた。

私はどうリアクションすべきか硬直していると、彼は足をすすすーっと滑らせて接近した。

「魔力をお持ち、ですね?」

「…持ってないです。あなたは誰ですか?」

「おおう!これはこれは失礼致しました。ワタクシ、ボリボ星からやって来ました『スーパーファッショナブルクミチョー』こと紅深蝶と申します。参区所に所属しておりますフレリでございます」

「はあ…」

この人が噂の異星人紅深蝶か。一度目にしたら脳裏に焼き付いて離れない程に強烈な印象。

これまでに会った魔物がマトモにすら感じられてきた。奇妙奇天烈すぎる風貌。

確かフレリは出勤時、制服着用が義務付けられてはいるはずなのに異星人特権でもあるのだろうか。かろうじてマフラーにシンボルマークピンは付いているが、ジャージという大衆的な衣服のせいでたいそうありがたみのないものに格下げされているように見えた。

こんな異星人がよくフレリの幹部に登用されたな、魔王も思い切った判断をしたものだと思った。

弐区所幹部の面々が「気持ち悪い」というのも実物を目にして納得できた。

それにしても「スーパーファッショナブル」とはこの格好のことか。ボリボ星ではこんな奇抜なファッションが流行っているのかと真に受けている場合ではなかった。

キモい、早くここから去りたいと逃げ切る方法を考えようとしていたが、相手は間髪入れず質問してきた。

「あなたのそのポッケに秘められし力の正体は何でしょうな~」

「これはただの入れ物です」

「では見せてくれませんか?」

「嫌です。借り物なので失くしたらボコられます」

「ほほーう。ワタクシをコソ泥というのですな」

紅深蝶の右眉がわずかにつり上がった。

「あなたですか?緩河を爆破してフリーストックを分捕ったのは」

「フリーすなわち自由、ということは誰にでも使える権利がある。もちろんワタクシにもあるということです」

「独り占めしようとしてるだけやん。フリーストックがなくなったら多くの魔物が困るんやで」

「独占などではありませぬ。それに魔物は悪なのだから構いません。はっ!こんな立ち話をしている場合ではない。早く力を渡しなさ~い!」

紅深蝶はまたさらに一歩迫った。断固拒否する私を見かねてか

「なんて頑固な…それなら、えいっ!」

懐からステッキ、のようなものを出した。人工着色料をたっぷり使っていそうな白と赤のぐるぐるキャンディの付いた30センチ程の棒。それを振りかざすと、私の右手がパッと持ち上がり、ポケットからケースが抜け出た。そして紅深蝶の方へ飛んでいくと彼は掴み取ってフタを開けた。

「こんなところにワタクシの将来のパワーが潜んでいましたか…ふくくくくく」

低い声で不気味に笑った。

「返してください!」

私はケースを取り返そうと近づくと

「邪魔はしないでくれますかな、そりゃっ!」

とまたステッキを振り、今度は強風であおった。

「わっ!…くそう…!」

前に進めない私は歯がゆい思いで紅深蝶を睨んだ。

「ではお暇いたしましょうかな」

踵を返した彼に向かって私は右手を広げた。

(お願い!成功して!)

私は目を瞑り懸命に念じた。

すっと体の力が抜け、閃光が走ったかのような感覚に包まれた。

クラッカーをパーンと鳴らした時の如く、手の平から絃の束がさわっと鮮やかに飛び出て、瞬く間に紅深蝶の体に巻き付いた。

一気にレベルアップした私は自分自身に感動していた。

「な、なんという技!」

あっという間にぐるぐる巻きにされてしまった彼は必死にもがいていた。

その隙に彼が手にしていたケースをぱっと取り返し離れた。

ケースを無事に取り返しほっとしたのも束の間、紅深蝶はジャージのポケットから工作ハサミを出して絃を器用に地道にちょきちょきと切っていた。

(強度は今ひとつやったか…)

数回で完璧にできるほど才能に恵まれてはいないかと気を落とした私だったが、

「あなたは一体何者なのです?」

彼は警戒するように尋ねた。

「うちは凛堂琴…」

言いかけて、紅深蝶の自己紹介を思い出し、ここは自分も真似てみるかと

「ハ、ハイパーフレッシュナブルこてぃすと琴音!」

意味など関係なく、瞬間的に頭に浮かんだ複数の横文字からセレクトし強く言い放った。

「……」

(うわ…恥ずかしい。やっぱり引いたかな)

私は次第に気まずくなってきたが紅深蝶はぶるぶると唇を震わせていた。

「はっ!な、なんと!それでこんな強い力を!」

(え、めっちゃ適当に言ったのに)

彼がなぜ急に怯え出したのかわけがわからなかった。

「ここはひとまず退散です!」

ワーネルに飛び乗った彼はさっさとワープして消えた。

(何やったんやろう…とりあえず紫蘇巴さんとこ行こう)

腑に落ちないままワーネルに乗りかけた時、視界の隅に灰色の物体が写りこんだ。

「悠雁さんとこのコアラ!」

たまたま通りかかったのか、魔獣コアラの1匹が大きな口を開けてマヌケ面で眺めていた。

私と目が合うとさっと両手で目を覆った。

「ばっと出たなあ、糸」

「あ、うん」

「その他は”見なかった聞かなかったこと”にして帰りますわ」

「はあ…」

壁際に沿い足を擦らせるようにしてコアラは去っていった。

スリッパも履かず突然異界に飛ばされたものだから、緊張感と冷えの影響で危機指数を5段階にわけるとするなら4を越えたあたりの体内状況だった。

(トイレなんてあるんかな~)

案内表示など一つも見当たらない廊下を進んでいると、前方に見えたワーネルの先、廊下の突き当たりにドアがあった。その中央には赤と青の小さな円が並び、5文字程のアルファベットに似た文字が表示されていた。

(あれっぽいかも!)

私は直感的に走り出すと、端のワーネルから誰かがワープしてきた。

「おい、おまえ!」

「は、はい?」

私を指差して呼んだ生物は、フレリの制服を着た胴長短足の2足歩行の白いうさぎだった。

ぴんと両耳を立て、自身の身長よりもずっと長い槍を手にし、その佇まいから勤務数30年はゆうに越えていそうなベテランの貫禄があった。

彼は背伸びをして赤い瞳で私を覗き込み鼻をヒクヒクさせた。長い髭があたってチクチクした。

(まずい、人間てバレるかも…)

私はつばをゴクリと飲み込んだ。

「急いているのはわかるが、所内は静かに走りなさい」

「はあ…すみません」

静かに走るとは歩くとは違うのか。手本を見せてくれ…と予想外れの台詞に拍子抜けしつつも、人間とはバレていなかったのでそそくさと去ろうとした。

「待て!」

再び呼び止められた。

「おまえ新入りか?」

「…そうです。今日は休みなんですけども、昨日忘れ物をしてしまい取りに来たんです」

私は悠雁の助言を思い起こし、咄嗟に休日の新入りフレリの振りをした。

「そうか。では運がよかったな」

「運?」

私が尋ねるとうさぎは誇らしげに答えた。

「そうだ。今日のトイレットペーパーはデリケートな肌のわしらを気にかけて、紫蘇巴様が僻地まで自費で買付けに行ってくださった最高級品だぞ。なんと懐深き慈悲深きお方。おまえも感謝して使うが良い」

「はい…あ、少し聞きたいことがあるんですが」

「なんだ?」

「その…紫蘇巴様や幹部ってどんな方達なんでしょう?」

本人達に再び会う前に情報収集をしておこうと、私は彼らと口も利いたことすらない風を装った。

うさぎは私の質問を聞くと目を輝かせた。

「弐区所の幹部の方々はどなたも素晴らしい。特に紫蘇巴様と龍星様には頭が下がる思い。お2人は例えるなら太陽と月。攻めと守りのハーモニー。紫蘇巴様はいつも明るく優しく、皆を励まし元気づけてくれる熱い心の持ち主。

対して龍星様は背中で語るクールな男。多くを語らずとも内に秘めたる心配りには所員一同感謝の念が耐えず…そのお2人のもとで働けるとはなんと光栄なこと」

「そ、それは素晴らしい方達なんですね」

できる男フィルターがかかってはいやしないかと思いながらも、私はありきたりな言葉で相槌を打っていた。

「今は次期王位について揉めているようだが、わしはどちらが王になろうとも命ある限り付いていく所存だ。お2人がいればこの弐区、いやこの国は安泰だからな」

確固たる忠誠心に感服しながらも、つまるところ、紫蘇巴と龍星の性格を2で割った人物が現れでもしたらすぐに決まることではないのかと邪推してしまった。

「ありがとうございました」

「では健闘を祈る」

うさぎは満足げに微笑むと去っていった。

(トイレ行くのに健闘を祈るって言われても…)

残念ながら今はトイレで奮闘するほど切羽詰まっていなかった。

不可思議な魔物に出くわしながらも、私はトイレの扉を開けた。

地上界の一般家庭でもよく見かける、アイボリー色の便器と温水洗浄便座がセットになった「一体型」の手洗い付きトイレが正面に設置されていた。

(座ったら便器が消えるとか仕掛けないよな…)

私は辺りに気を配っていたが、トイレットペーパーを手に取ると、その感触に歓喜の声を上げそうになった。

やわらかい布のような手触り。紙を引き出してもカサカサ音なんてしない。自宅では再生紙しか使ったことのない一般庶民には十分すぎる贅沢品だった。

(ハナ様ありがとうございます…やな)

今なら先ほどのうさぎの魔物の気持ちに共感できた。

至福のトイレタイムを終えると、私は傍のワーネルへ移動した。

シンボルマークが描かれた中央に立つと、人差し指を出して「10Z」と書き、左回りにくるりと囲んだ。ワーネルの円がパアッと光り、体がふわりと浮き上がってゆっくりと回転し始めた。

(目ぇ、回る~!)

ぎゅっと目をつぶり約5秒後、瞼を開けると既に移動は完了していた。

足元のパネルには1階と同じ柄のパネルに数字の10とZの文字が表示されていた。

ワーネルから約5メートル離れた壁にぽつんと浮かぶ象牙色の開き戸。ゆっくりと歩いていくと

「あなたは誰ですかっ!」

前からまた誰か現れた。キリっとした栗色の瞳で私を睨みつけている。

人間でいうなら小学3、4年生くらいの女の子。カーキ色の膝下丈までのバルーンシルエットのワンピースを着ており、ふんわりシフォン素材のシュシュで片方にまとめたこげ茶色の髪はグラデーションがかっており、頭からは小さな角がちょこんと2本出ていた。

「うちは地上界に帰ろうと…」

「まさか人間!?侵略しに来たの?」

「そんなめっそうもない!ただの無力な人間です」

年下相手に敬語になったのは、相手の気迫が凄まじかったからである。

「怪しい!信じられない!あたしが追い払ってやる!」

「やから、そうじゃなくて…人の話を聞いてよー!」

弁解する間もなく、女の子は手からポンと巨大なハタキを取り出した。

ハタキの先端部分には大量のホコリがくっついており、それを私にめがけて振り払った。

「えいえいえ~い!」

「わっ!やめ…やめてっ…!痛い!」

ホコリが舞い、もさもさした部分が顔にあたり非常に不快だった。彼女は私の頭も叩き出した。

(痛くないけど、これ魔法じゃないやん!ハタキでたたいてるだけやん)

彼女を落ち着かせようと会話を試みるが聞く耳持たず、ここはやられたフリでもしたほうが良いのかと迷っていると

「うるさいよー何してるの?」

扉が開き1人の男性がひょこっと顔を出した。紫蘇巴だった。

「あっ!父さま!」

そう叫んだ彼女はぱっと手を止めた。紫蘇巴は目を丸くして彼女と私を交互に見た。

「ネキ?と…えっとー」

「琴音です」

「そうそう、そんな名前だった」

「父さまって?」

「あ、うん、この子娘のネキっていうんだ」

彼はネキにニコリと笑んだ。

「この人、父さんの知り合いだから叩かないであげてくれる?」

「人間の知り合いがいたんですか!?」

彼女は口を手に当てた。

「うん、星の親戚かなあ~」

「星さまの!それは失礼しました!ごめんなさい」

「あ、いいよ別に…」

魔物の親戚に人間がいるのは普通なのか?という疑問はこの際無視した。

ネキは巨大ハタキをボンと消した。

「では、引き続き見回りにいってきまーす」

「早く戻ってくるんだよ~」

ぼやっと眺めていた私は

「とりあえず中へどうぞ」

部屋の中へ入れてもらった。

部屋の中は人間の日常生活で苦にならない程度の明るさが保たれていた。

暗い茶色の木目調で統一された温かで重厚なインテリア。右手前はカウンターデスクになっており、花瓶らしき装飾品や写真立てがいくつか置かれていた。

左手には応接セットと思われるテーブルと2人がけソファが二脚、奥には作業机と思われる大きめのデスクと椅子、後ろの壁には天井まである高い本棚があった。棚にはぎっしり分厚い本や黒い背表紙のファイルが並べられていた。

(整理整頓されてるなあ…)

私は部屋の斜め奥に視線を向けると、オフィスには似つかわしくないものが目に飛び込んできた。

(キッチン?)

そこには対面式システムキッチンがあった。見間違いではない。

コンパクトタイプではあるが、換気扇、後ろには食器棚まできちんと設けられている。

笠木が広めのためその場で食事ができるのか、木製のカウンターチェアが2脚並んでいた。

「そこ座っていいよ」

紫蘇巴は自分の机の上を片付けながら前のソファを指さした。

「あ、はい…」

声をかけられた私は手前のソファに座った。ふかふかで心地よかった。

前方の彼の姿を見て一瞬止まった。

(角がある…それにえらいラフやな)

昨晩会った時は旅人装束でわからなかったが、頭の上からは山羊のような2本の角が生えていた。ネキよりも少し後方に曲がっており大きさもふたまわりほど大きかった。

服装はといえば、白のインナーに7分袖の青系チェック柄シャツ、黒のデニムをカジュアルに着こなしていた。角と瞳の色を除けば地上界の若い男性と変わらない格好だった。

「今日は休みだから」

「えっ!?」

微笑する彼に私は心の中を読まれたのかと度肝を抜かれた。

「心が読めるんですか?」

「読むことはできないなあ~今のは明らかにそんな表情してたよ。今日は休みだけど星がいないから出勤。手のかかる部下を持つとホント困るよ」

「はあ…意外に魔界って秩序があるんですね。もっと血みどろな世界を想像してました」

「他国ではまだそんな地域もあるかもしれないよ。ここ日和国は地上界、人間社会に近い…というか近づけているといったほうが正しいかな。より効率的に人間をコントロールできるような擬似空間を作り試験するはずが、いつのまにか魔物の生活様式に取り入れられて根付いてるところ。

天上界も同じようなことをしているだろう?使いはいいよ、人間にみせかけて普通に接することができるし、人間として生活もできるから」

彼のやや皮肉めいた言い方に私は疑問を感じた。

「魔物は地上界では暮らせないんですか?」

「本来は闇の生き物だから日の光には弱いし、精霊とか敵も多いから警戒してないとぽっくり逝くなあ」

「ぽっくり…星太郎も過労でぽっくり逝きそうですけど」

「たまにはゆっくり休めばいいのにな」

「仕事熱心ですよね。貯めまくるつもりかな…」

「幹部役員は残業代つかないから実質そこまで貯金できるかどうか…あいつの場合『あの世にまで持っていけないものを貯蓄しても無意味だ』って言いそうだけどな~」

働き盛りには珍しいこの虚無感。堅実的な考え方とも取れるが私はやや困惑した。

「お金には執着ないか…じゃあボランティアとか?」

「趣味、じゃないかな」

「仕事が趣味か…ストレス溜まらんのやろか」

「たまに出かけてることあるなあ~数分、数時間で帰ってくるから敢えてどこまで行ってるかは聞かないけど。30年も勤めてると嫌気さしてこないだろうかと今はちょっと心配してる」

「本当に嫌なら今頃辞めてそうですけど。紫蘇巴さんだから長年一緒に勤めてるんじゃないかと…」

「だったら嬉しいんだけどな~星から全部聞いたの?」

「あ、ああ…入った経緯とか諸々。はじめは全く乗り気じゃなかったみたいですね」

私は夢で学生時代の2人の思い出の一部を見たことは黙っておいた。

「そうそう~なんていうか、星は諦め早いって感じなんだよな~」

「所々においてかったるそうですけど。あと性格が若干ひねくれてませんか?」

私は気兼ねせずに尋ねた。

「素直じゃないとこはあるなあ。頑固?職人気質だな。ワーピィ…ワーネル描きとしては国内では右に出る者はいないからね」

「そんなにすごいんですか?」

「国内のワーネル作ったりメンテしてるのは主に彼だから。常に使用者のことを考えたワーネル作りをしてるよ」

「へえ~その能力の何割かを他人の発言の意図を汲み取る力に充ててほしいですね」

「おれもそう思ったけど、これがまた難しくて。昔よりはだいぶとっつきやすくなったはずだよ」

声を出して笑う彼に私もつられて笑った。

彼は書類をデスクの引き出しにしまうとこちらへやって来た。

決して超絶美形ではないが、物腰の柔らかさに加え、気さくな人柄と温和な笑顔、雰囲気美人ならぬ雰囲気イケメンと呼べた。

「なんか、人と話してるのと変わらないですね。使いの人達も同じような感じでしたけど」

「あ~使いはきっと猫かぶってるよ。崇拝の対象っていうのを利用してさ」

「確かにリリフ普及活動とか怪しいニオイはしますけど、基本良い人達やと…」

「人間ならそう思うのが当たり前だよなー」

彼は苦笑した。

「人間にとって神様は崇め奉るべき存在だろう?礼を欠けば罰が当たるって思われているのは勝手にどうぞって感じだけど、それと比較して魔物を排除すべき存在とするのは間違ってる。

魔界は天上界に比べると知能の高い生き物が圧倒的に少ない。取所のおかげである程度統率が保てているのが事実。魔物は人間の負の感情を利用しているけど、無闇矢鱈に唆したり襲ったりするものじゃない。

生きるために必要だからそうせざるを得ないわけで、マイナスエネルギーを吸収しなくても魔力は枯渇しない。でも、質が落ちてしまうというか、魔物が棲みづらい環境になるのは間違いないよ。

全部人間達が思う「善」にいってしまったら、魔物が魔物でなくなりそうな気がする。

極端な話、魔物が使いや神に転身なんて事態が将来起こり得るかもしれない。

その状況で人間の内にある「魔」が暴走すれば、制御する者がいないから人間が魔物化してしまう。そうなれば天上界は人間を処分するだろう。そして最後に残るのは天上界の神や使いたちだけ。

1人勝ちってなことを考えてたら、一体どっちが「悪」なんだよって…それを防ぐためにも、魔界や魔物の統制って重要なんだなあと思ってさ」

「3世界で均衡を保っているんですね」

ふわふわしていそうで、わりとしっかりと物事を考えている人なのだと感心してしまった。

それがまた顔に出ていたのか

「ごめんごめん、性に合わないこと話してしまったよ。特にこれといった力がないからね」

「心の動きが読めるって星太郎は言ってましたけど」

「魔物には結構多いよ。それにほら、人間にもある洞察力っていうの?あれだよ。だから魔物特有の能力とは違うかな」

「そうなんですか…」

あまり触れられたくなかったのか、笑顔の裏にもそう見てとれた。

「あっ!そうだ、ちょっと待ってて~」

彼は何か思い出すとキッチンの方へ走った。

冷蔵庫から何か取り出すと白い皿の上に乗せ、キッチンカウンターの上に乗せた。

「さっきはごめんね~娘がうるさくて」

「娘さんもフレリなんですか?」

「まだ子供だからフレリには入れないよ」

彼はクスリと笑った。ネキは外見通りの年齢だったらしい。私はなんだか安心した。

「妻も所員なんだけど、親の働く姿を見ているせいか将来は弐区所に入りたいっていう意欲はあるみたい」

「娘さんには勧めてるんですか?」

「うーん、嬉しいけど、やっぱり大変なことは多いから反対する気持ちのが強いかな~最終的には本人が決めることだけど」

「そう、ですか…」

その時私は龍星が父からもらった手紙のことを思い出した。9割方結婚の内容で忘れかけていたが、王位継承について「納得できる判断を」とだけ書かれていたっけ。

「星のこと考えてる?」

戻ってきた彼は、私の目の前に小皿に乗ったケーキを差し出した。

「差し入れに作ったレアチーズケーキ。ちょうど余ってたからどうぞ」

「え?あ、ありがとうございます。魔物ってケーキとか食べるんですか?」

いきなり出てきたスイーツに戸惑いつつも私は匂いを嗅いだ。異臭はしない。

今更ながら、今朝龍星に普通に地上食を勧めて食べさせていたが大丈夫なのだろうかという疑問が湧いてきた。

「魔物は人間の負の気を喰らえば死にはしないけど、違ったものも食べたいからさ。近頃は地上界のスタイルに合わせた食生活を取り入れてる者が多いかな」

「へえ…これって手作りですか?」

「うん。うちは共働きだから自然と料理もできるようになってね。今はお菓子作りにこってるかな~差し入れってことで部下に味見してもらってるよ」

「趣味なんですね」

料理作りが趣味とは一応「女子」の私より女子力高いなと感嘆の吐息を漏らした。一口すくって食べてみると思わず顔が綻んだ。

「めっちゃ美味しい…」

思わず顔が綻んだ。なめらかなチーズとほどよい甘さが奏でるハーモニー。

人間を唸らせる料理を作れる魔物のお兄さん…好感度は急上昇した。

(人柄良し、笑顔良し、料理上手し…こりゃモテるわ、需要あるわ)

何より彼自身に未知の領域にも踏み込む意欲があるからで、安易に比較してはいけないのだろうが、龍星も多少の処世術を身につけたところで損はしないと感じた。

「星なんて食生活もよくないからね~特に海藻類は嫌いなんだよな」

今朝たまたま口にした「乾物食べそう」発言が、まさか本当に彼の嫌いな食材だったということに驚いた。

「彼、食細そうですもんね」

「低コストに抑えがちだからね。だからたまに皆で一緒に食べよう~って誘うんだ。そしたら渋々来てくれることもあるかな。寝てなければ」

「眠たいと食欲もわかんよなあ…あ、そうや、星太郎がもらってた手紙読ませてもらいました。大半が結婚の内容でしたけど」

私は手紙の内容をバラすと彼は苦々しい顔つきになった。

「会う度に魔王様に『最近の龍星の様子はどう?デートとかしてそう?』ってな具合に聞かれてたからなあ~『週4日は寝つぶれてますよ』 って答えてる」

「うつ伏せで倒れ込んでるやつですか?」

「そうそう!はじめはホントに倒れ込んでるかと思ってびっくりしたんだよ」

私は「魔物は行き倒れスタイルで眠る」という間違った知識を鵜呑みにするところだった。

「昔から仕事熱心なんですか?」

「そうだなあ…没頭すると3日は寝食忘れるとかザラで、作業完了した日には死んだように眠ってるよ」

「あの突っ伏した状態で?」

「うん」

「まじか……」

毎日「職場と自宅との往復」ではなく、「職場が自宅」になりかけている準引きこもり生活にやや引きつつも哀れみを感じた。

「その時はいつも特製ドリンクを作って持っていあげてるよ。持ってくのは悠雁…幹部の1人だけど」

「悠雁さんが…」

「知ってるの?」

「移動してきた時会いました」

「そうなんだ。そういえば君は間違って飛んできたの?」

「星太郎が描いてた紙の中に出来上がってるワーネルが混ざってて踏んづけてしまい…彼の魔力が入ったケースもこのとおり一緒です」

「見つかったんだ」

彼は安堵の表情を浮かべた。

「爆破の影響で所有者が削除されてたみたいです。新たに認証させないとって話になって。紫蘇巴さんできますか?」

「それは魔王様しかできないなあー、あと、星本人がいないとだめだし」

「こっちに来させるしかないのか…すごく嫌がってたけど。っていうか疲労困憊してました…それほど魔界と地上界のワープって気力体力が要るんですか?」

「おれはそこの所詳しくないからよくわからないけど、星なりに色々パターン考えて組んだりしてるからじゃないかな」

「そっか…」

恋愛しているどころじゃないよなと同情しつつも、もっと体力の配分を考えて仕事しろよという厳しい意見も芽生えてきた。

「紫蘇巴さんはなんで星太郎推しなんですか?」

「うーん…星のこと好きだから」

「…ぅえっ?」

私は飲み込んだケーキを戻しそうになった。彼はからからと笑う。

「変な意味じゃないよ。あいつは昔から地位とか名誉とか興味ないけど、この世界を変えたいっていう静かで強い思いはひしひしと伝わってくるんだよ。そういう前向きで熱いとこを生かしたらいいんじゃないかって思う」

「前向き、熱い…」

彼からは一番程遠いイメージの単語に私はすんなり受け入れられなかった。

「まあ、本人は自分で気づいてないだろうし、気づいたところで首を縦に振る奴じゃないけどな~」

空笑いする紫蘇巴に、新参者のような私にはぎこちない笑みを浮かべるくらいしかできなかった。

最後の一口を食べていると彼が

「何か飲み物要る?」

と聞いてくれたので私は「うん」と頷いた。もったりしてきた口の中を潤したかった。

「あの、口の中がもったりするので何か飲み物を頂ければ…」

「じゃあ、せっかくだから魔法で出してみたら?」

「えっ!?いや、それは…」

私は断ろうと声を上げた。が、彼はキッチンに向かって手を振った。

食器棚に置いてあったガラスコップが2つ、ふわふわと浮かびながらテーブルまで移動してきた。

彼の提案に嫌な汗が背中を伝った。

「まだ2回くらいしか使ってなくて。それも中途半端やったので…」

「いつも飲んでいるものをイメージしたら、見当はずれなものは出ないはず」

「そうですか…じゃあ」

私は目を閉じて念じた。

煎茶、かぶせ茶、ほうじ茶、玄米茶…わりと甘味があってすっきりした喉越しの、あの芳醇な香り…

自宅の冷蔵庫に保管されているお茶パックの光景を思い浮かべていたのに、頭の視界の隅は別の物を捉えた。

最寄りのスーパーで1個35円という破格で販売されていた200ミリリットル紙パックの「つぶあん黒蜜ジュース」ジュースだ。

この値段なら美味しくなくても後悔しないだろうとにらみ、自分用と仁達用に2本購入した。

そのどぎつい小豆色のパッケージがまさに私の脳内でズームアップされた。

「これじゃない!」と目を開けた瞬間には紙パックがポンと出現し、どばばばばーっ!とコップに中身が注がれた。

「これがおすすめの飲み物?」

「あ、違い…」

彼は不思議そうに見つめながらもコップを手に取り口に入れた。

飲み込んだ表情は非常に落胆していた。

「めっちゃマズイで」

関西弁で率直な意見を述べた彼は涙ぐんでいた。人間の恥さらしをしたかのような感覚に襲われた私は謝った。

「すみません、違うもの想像してしまいました…」

「これは要らないや…」

彼はコップを人差し指で押した。一瞬にして炭になりサラサラと跡形もなく消え去った。

「他の短気な魔物相手だったら、一緒に炭にされてたかもねー」

「炭…」

満面の笑みで恐ろしいことを言われ背筋が凍りついた。

「君も飲んでみたら?」

「そうですね…」

私はジュースパックを手に取り残りをコップに注いで一口飲んでみた。はっきりいって不味かった。

つぶあんか黒蜜、せめてどちらかの味が強ければただの甘い飲み物で済んだはずなのに、お互いの甘さが変に溶け合い、重くて甘ったるいただのシロップでしかなかった。

(家に2本あるで…どうしよう)

またしても企業戦略に引っかかってしまったことに対する後悔と、仁達への弁解の対処方法を考えなければいけないことに気が滅入った。

(試飲はしてないことにして、仁達に飲ませよう。うん!)

こうなれば嘘でも「美味しそうに見えた」とでも言っておくしかないと深く考えないことにした。

「今度はきちんとお茶を出しますので…」

私が再び構えると彼がお腹に手を当てた。

「い、痛い…」

「大丈夫ですか!?もしかして今のが当たった!?」

「いや、その痛みとは違う。これは…紅深蝶の呪いだ」

「紅深蝶の?」

彼は立ち上がったがその場にうずくまってしまった。

「デスクの一番上の引き出しに薬が入ってる」

私は急いで前の机の一番上の引き出しを開けた。小さな半透明のケースに錠剤がいくつか入っていた。

それを手渡すと

「ありがとう…あと、悠雁を呼んできてもらえないかな?連絡しても繋がらないんだ。

ここを出た先にあるワーネルで「9I」と書いて時計回りに囲んで飛んだすぐ先に彼女の部屋がある」

「わかりました…!」

私は移動方法を頭に叩き込むと急いで部屋を出た。

移動してきたワーネルに向かっていると

「あっ!並みな人間!」

小さい女の子の声がした。

(並みって…)

私はステーン!と滑りそうになった。

「並み」とは容姿能力その他諸々、押しなべての意味だろうか。地味とかぱっとしないとかいう表現は当てはまってはいるけれども、他人にはっきり言われると若干腹が立つというか、知り合って間もない人物に向かってよく口に出せるものだなと思ったのだった。

振り返るとネキがハタキを持ったまま立っていた。

「ネキちゃん!大変や!紫蘇…お父さんが腹痛で倒れたん」

「えっ!父さまが!?」

彼女は青ざめながらも私を睨みつけた。

「まさかあなた、毒でも盛ったんじゃないでしょうね!」

「毒って…それはないない」

私は手を横に振った。ある意味毒とも言えない爆弾ジュースだったが、本人が否定していたし、何より今は悠雁を一刻も早く呼びに行かなければならない。

不審感を募らせる彼女から再びハタキ攻撃をされる前に私は行動を起こした。

「うちは悠雁さん呼んでくるから、ネキちゃんはお父さんの傍にいてあげて」

「言われなくてもそうする!」

可愛げのない奴…と言いかけたのをぐっとこらえ

「よろしく!」

私は先を進んだ。

ワーネルにたどり着くと、人差し指で9Iと書き、それをぐるりと囲った。行きと同じように体が浮き、ぐるぐるぐると体が回転し始めた。

叫ぶ間もなく着地した。斜め前に部屋らしき扉が見えたので、私は焦る気持ちを抑えながら足を一歩前に出した。その時右腕にパシッと何かが絡みついた。

「ほわっ!髪?」

足を止めてはるか前方を見やると、その主がぼわりと姿を現した。

「あなたは…!」

「あら、お久しぶり」

青紫色の瞳のアラサー女性。ぞくっとするほどクールビューティーなこのストレート黒髪の女性は5年前、龍星と共に行動していたフレリの1人紗佐(ささ)だった。

首元にキラリと光る装飾が付いた黒のロングワンピースに、黄と白のラインで縁どりされた丈の短いフード付きジャケットを着ていた。以前会った時よりも髪が膝下まで伸びていた。

(角がある…)

頭には猫耳のような三角のツノが2本生えているのに気づいた。地上界に現れた時は隠していたのだろう。

「こんな所に何か用?」

彼女の口調は以前と変わらぬ冷たい言いようだった。

「星太…龍星の描いたワーネルに間違えて乗ってしまってここへ…って、それより、紫蘇巴さんが腹痛で倒れて、悠雁さんを呼びにいってと頼まれたんです」

私が来た経緯よりも、人命救助を優先すべきだと今の目的だけを述べた。しかし彼女は全く動じず

「ハナが?いつものことでしょ」

訝しげな視線を向けた。

「いやいやいや!紅深蝶の呪いって言ってましたよ。地上に来た時も体調悪いとかなんとか言ってましたし」

「本当に呪いだったの。ずっと嘘だと思ってたわ」

ドライすぎる彼女の対応に唖然としたが、彼女は巻きつけた髪を解いてくれた。

「龍星様が地上界へ行かれたのは、力をあなたに託そうとしてたからなのかしら。ハナは適当なことしか言わないんだから…逆に疑うわよ」

「力がなければ候補から外されるやろうって。タイミング悪いことに爆破も起こって…」

「今その魔力持ってるわね」

「はい…」

彼女は目を細めた。

「あなたは早く地上界に帰ったほうがいい。紅深蝶はその力を狙っているから。悠雁は自室にはいない。私が呼びに行ってあげるわ」

「あ、でもどうやって…」

「一度ハナのところへ戻って。そうしたら魔界から地上界へのワーネルを発動させてくれるわ」

彼女はペンタを出すように手を出した。私は腕から外すと彼女に渡しパスを入力してもらった。

「わかりました。ありがとうございます」

「くれぐれも気を抜かないように」

と言い残すと彼女は私の移動したワーネルに乗って去った。

方向転換しかけた時だった。廊下突き当たりのワーネル付近にぼんやりと人影が移った。

(誰かいる?)

心臓の鼓動が速くなるのを感じながら、私はそれがゆっくりと近づいて来るのを待った。

「強い魔力の気配…」

闇から姿を現したのは、ベージュのチロリアンハットをかぶったおそらく男性だと思われる人型の生き物だった。

背は140ちょっとくらいか。白髪が混じった黒髪は天然パーマなのかくるくると巻いており、こなれ感を前面に押し出したそうな異様な雰囲気に包まれていた。

顔は目が小さく…というよりも、瞼が何重にも重なり、おまけにびっしりと生えた睫毛のせいで目があるのかどうかすら判断しにくかった。すっと通った鼻筋に分厚い唇。顔だけでも衝撃を受けたのに一番ショッキングだったのは服装だった。

昔からある白い2本のラインが入った体操服の上下エンジ色のジャージに、異国情緒あふれる刺繍が施された濃緑色のマフラーをぐるりと巻き、両端を後ろにたなびかせていた。

私はどうリアクションすべきか硬直していると、彼は足をすすすーっと滑らせて接近した。

「魔力をお持ち、ですね?」

「…持ってないです。あなたは誰ですか?」

「おおう!これはこれは失礼致しました。ワタクシ、ボリボ星からやって来ました『スーパーファッショナブルクミチョー』こと紅深蝶と申します。参区所に所属しておりますフレリでございます」

「はあ…」

この人が噂の異星人紅深蝶か。一度目にしたら脳裏に焼き付いて離れない程に強烈な印象。

これまでに会った魔物がマトモにすら感じられてきた。奇妙奇天烈すぎる風貌。

確かフレリは出勤時、制服着用が義務付けられてはいるはずなのに異星人特権でもあるのだろうか。かろうじてマフラーにシンボルマークピンは付いているが、ジャージという大衆的な衣服のせいでたいそうありがたみのないものに格下げされているように見えた。

こんな異星人がよくフレリの幹部に登用されたな、魔王も思い切った判断をしたものだと思った。

弐区所幹部の面々が「気持ち悪い」というのも実物を目にして納得できた。

それにしても「スーパーファッショナブル」とはこの格好のことか。ボリボ星ではこんな奇抜なファッションが流行っているのかと真に受けている場合ではなかった。

キモい、早くここから去りたいと逃げ切る方法を考えようとしていたが、相手は間髪入れず質問してきた。

「あなたのそのポッケに秘められし力の正体は何でしょうな~」

「これはただの入れ物です」

「では見せてくれませんか?」

「嫌です。借り物なので失くしたらボコられます」

「ほほーう。ワタクシをコソ泥というのですな」

紅深蝶の右眉がわずかにつり上がった。

「あなたですか?緩河を爆破してフリーストックを分捕ったのは」

「フリーすなわち自由、ということは誰にでも使える権利がある。もちろんワタクシにもあるということです」

「独り占めしようとしてるだけやん。フリーストックがなくなったら多くの魔物が困るんやで」

「独占などではありませぬ。それに魔物は悪なのだから構いません。はっ!こんな立ち話をしている場合ではない。早く力を渡しなさ~い!」

紅深蝶はまたさらに一歩迫った。断固拒否する私を見かねてか

「なんて頑固な…それなら、えいっ!」

懐からステッキ、のようなものを出した。人工着色料をたっぷり使っていそうな白と赤のぐるぐるキャンディの付いた30センチ程の棒。それを振りかざすと、私の右手がパッと持ち上がり、ポケットからケースが抜け出た。そして紅深蝶の方へ飛んでいくと彼は掴み取ってフタを開けた。

「こんなところにワタクシの将来のパワーが潜んでいましたか…ふくくくくく」

低い声で不気味に笑った。

「返してください!」

私はケースを取り返そうと近づくと

「邪魔はしないでくれますかな、そりゃっ!」

とまたステッキを振り、今度は強風であおった。

「わっ!…くそう…!」

前に進めない私は歯がゆい思いで紅深蝶を睨んだ。

「ではお暇いたしましょうかな」

踵を返した彼に向かって私は右手を広げた。

(お願い!成功して!)

私は目を瞑り懸命に念じた。

すっと体の力が抜け、閃光が走ったかのような感覚に包まれた。

クラッカーをパーンと鳴らした時の如く、手の平から絃の束がさわっと鮮やかに飛び出て、瞬く間に紅深蝶の体に巻き付いた。

一気にレベルアップした私は自分自身に感動していた。

「な、なんという技!」

あっという間にぐるぐる巻きにされてしまった彼は必死にもがいていた。

その隙に彼が手にしていたケースをぱっと取り返し離れた。

ケースを無事に取り返しほっとしたのも束の間、紅深蝶はジャージのポケットから工作ハサミを出して絃を器用に地道にちょきちょきと切っていた。

(強度は今ひとつやったか…)

数回で完璧にできるほど才能に恵まれてはいないかと気を落とした私だったが、

「あなたは一体何者なのです?」

彼は警戒するように尋ねた。

「うちは凛堂琴…」

言いかけて、紅深蝶の自己紹介を思い出し、ここは自分も真似てみるかと

「ハ、ハイパーフレッシュナブルこてぃすと琴音!」

意味など関係なく、瞬間的に頭に浮かんだ複数の横文字からセレクトし強く言い放った。

「……」

(うわ…恥ずかしい。やっぱり引いたかな)

私は次第に気まずくなってきたが紅深蝶はぶるぶると唇を震わせていた。

「はっ!な、なんと!それでこんな強い力を!」

(え、めっちゃ適当に言ったのに)

彼がなぜ急に怯え出したのかわけがわからなかった。

「ここはひとまず退散です!」

ワーネルに飛び乗った彼はさっさとワープして消えた。

(何やったんやろう…とりあえず紫蘇巴さんとこ行こう)

腑に落ちないままワーネルに乗りかけた時、視界の隅に灰色の物体が写りこんだ。

「悠雁さんとこのコアラ!」

たまたま通りかかったのか、魔獣コアラの1匹が大きな口を開けてマヌケ面で眺めていた。

私と目が合うとさっと両手で目を覆った。

「ばっと出たなあ、糸」

「あ、うん」

「その他は”見なかった聞かなかったこと”にして帰りますわ」

「はあ…」

壁際に沿い足を擦らせるようにしてコアラは去っていった。