ハイパーフレッシュナブルこてぃすと ~優しさの調和~ (4)

ぼんやりと目に映ったのはどこかの学校の教室。

灰色のフードのついた制服を着た大勢の学生らしき若者たちが談笑する声が響いていた。

休み時間の光景だったが、見慣れたそれと違うのは、人間の姿の者以外に動物が2足歩行で歩き回っていたからだった。

視界は前方奥に移った。目に入ってきたのは高校生くらいの2人の男子。

黒髪の少年は鹿のような角が2本、こげ茶の髪に琥珀色の瞳の少年は山羊のような先端が長くて細い角を生やしていた。

(龍星と紫蘇巴かな…)

若い頃の一場面を切り取ったかのような情景に私はただ眺めるばかりだった。

「星もフレリになって幹部目指そうよー」

「俺は細々と暮らしたい」

「隠居老人みたいなこと言うなよ。将来の夢とかないの?」

「ワーピィになりたいかな…」

「それならフレリの仕事しながらワーネルも作ればいい」

「なんで仕事を増やす?」

「ははは…」

「地上界行って使いの奴らを連れ戻してくるとかやりたくない」

「ええ~?フレリになったら平和な世の中に貢献できるんだよ」

「平和って俺達魔物だろう」

「うん。だから、人間の恐怖を煽って陥れつつ、地上界を徘徊する不要な使いどもを一掃できる役目を担えるってことじゃないか。魔界の平和以外の何ものでもない」

目を輝かせる紫蘇巴に彼はついていけない様子だった。

「そんなに言うなら自分がなればいいだろう。今時貴重な存在だぞ」

「いや、さすがに星を差し置いて立候補は気が引けるし…」

「紫蘇は向いてると思うぞ。なんとなく」

「じゃあ星も一緒に働こう!」

何度も拒否されているのに、世のため人のためと、無理矢理献血イベントに連れて行くような勢いで迫っていた。

「嫌だ。目立つような立場にいたら将来絶対ロクでもないことに巻き込まれるに決まっている」

「その時は絶対助けるから!あ…助けられる状況なら助けるから」

「助けるつもりないだろ」

龍星は目を背けた。

「親友を放っておくほどひどい奴じゃないよ。困ったときはお互い様さ」

「その困った状況を作ってるのはお前じゃないか」

「あははは…細かいなあ星は」

紫蘇巴は笑って誤魔化した。

「何年か後には絶対意思変わってると思うよ。それまで待つから」

「何年経っても変わらない」

温度差の激しい2人が雑談する中、角の生えた美少女3人組が紫蘇巴の席の前にやって来た。

3人とも眩しい程にこにこ顔だった。

「楝(おうち)くーん、ワーネル描画教えてくれない?さっきの授業のとこちょっと難しかったからわからなくて」

女子のうちの1人がノートを開けて該当箇所を指差した。

「それなら、星のが詳しいから彼に聞いたほうがいいよ」

「え~?錫城(すずしろ)くん?」

女子達は互いに顔を見合わせた。「錫城くん」と呼ばれた龍星は

「俺にふるなよ。教えるの苦手なんだから」

彼女達の訝しげな眼差しからぷいと視線を逸らす。

「女子と親睦深めるチャンスだよ」

「別に深めたくない」

「たった一度の青春なのに~そんなこと言ってたら、生涯ずーっと独り身かもしれないよ?」

「いいよ。媚売ってまで相手にする必要ないだろう」

「それはそうだけど…」

困り顔の紫蘇巴に龍星は言った。

「早く行ってやれよ。話も済んだし」

「うん…」

紫蘇巴は小さく頷くと女子達の方に振り返った。

「ごめんよ、じゃあそっち行くね」

筆記具を持って席から立ち上がった。

「ありがとー!」

女子達は喜びながら席に彼を案内した。

その様子を無言で見つめていた龍星は羨ましがるというよりは、なぜ面倒なことをしなければならないのか理解できないような顔つきだった。

学生時代から既に独身街道まっしぐらの片鱗が見え隠れしていた彼だったが、性格的に他人と深い関わりを持つことに嫌気がさしている厭世観の持ち主のようだった。

しばらくしてパッと場面が変わった。

整然とデスクと椅子が並ぶ典型的な事務所とでもいったらよいのか、机にはパソコンの代わりに大きくて薄い板のようなものが浮いていた。

部屋には板に向かって真剣に作業をする者、隣どうしで雑談をしている者達、分厚い本を読みながら独り言を言っている者などが10数名。

その中に交ざって目に付いたのが、端の席に座っていた龍星とその隣に立つ紫蘇巴だった。

2人とも20歳過ぎくらいに見えた。

鉛色のアフガン風タートルネックシャツを着た龍星は、デスクの板に向かって黙々と作業しているようだった。

「弐区所のハナになったんだ」

嬉しそうに話す紫蘇巴はフレリの制服を着用していた。

「そうか、良かったな。おめでとう。その調子で魔王目指せるな」

龍星は素っ気ない態度で友人を祝った。

「魔王はやっぱり星じゃないと」

「嫌だ。前々から言っているだろう。それに楝家は名門だから、魔王になっても兎や角言う奴なんていないだろ。このまま突っ切れよ」

「冷たいなあ~」

残念がる紫蘇巴は龍星に問うた。

「8年前のことまだ根に持ってる?」

「別に。お前がしたことは間違っていない。俺の立場でもそうしただろう」

「正しい事を行ったと信じきっていたよ当時は。でも年が経つにつれて、正当な理由があれば全て禁止とはいえないんじゃないかって思うようになった。使いと魔物が親密になるのは論外だけれど、それを口外したことで傷つく者がいるとしたら正しい行いとは言えない、寛容な心が必要だと悟ったんだ」

「だからといって他に優秀な奴はいくらでもいるだろう?なぜ俺にこだわる?」

「星のこと放っておけないんだよ」

「…ちょっと気持ち悪いぞ」

破顔一笑する紫蘇巴に龍星の顔はやや引きつった。

「きっと星の視野も広がるよ。フレリ内は上下関係あるといっても、お前となら気兼ねなく意見ぶつけ合えるだろうから」

「そう言ってどうせ上司権限とかいって命令するんだろう」

「それも憧れるけど…っていうのは嘘で、適した人材がいたら見知らぬ赤の他人よりもそっちのほうがいいじゃないか。ワーピィも人手不足だし。溢れる才能を活かそうよ~」

「適していないし溢れ出る才能もない。そもそも使い達と関わりたくない」

「そのあたりは負担少なくできるよう頑張るから。お願い~」

手を合わせて頼み込む紫蘇巴の姿を見かねてか

「仕方ない」

星は左手に持っていたタパレットの画面を切った。

「今の仕事が続けられるならフレリには入る。でも魔王には立候補しない。それなら構わない」

紫蘇巴はしばらく考えたあとまっすぐ彼を見た。

「わかった。その条件飲むよ」

「本当に約束しろよ」

「もちろん!共にこの国を守ろう」

彼はにこやかな表情になった。

パチっと目が覚めた。夢の内容ははっきりと頭に残っていた。

若かりし頃の龍星と紫蘇巴の会話に、私は起床したばかりだというのに軽く眩暈を覚えた。

(約束守られてないやん…もしかして推薦はオッケーみたいな流れか?)

私は龍星が上手く丸め込まれた気がして次第に不憫にも思えてきた。

しかし、他人の過去を悠長に考え込むほどの時間的余裕はなかったので着替えることにした。

上はライトグレーのジップアップパーカー、下はネイビーのスウェットパンツ。インナーのTシャツを変えるだけで毎日在宅時はほぼ同じ格好である。

1階に下りて洗面所で顔を洗い、ばさばさの髪の毛を後ろの高い位置で一つにまとめた。

キッチンに向かうと、冷蔵庫横に引っ掛けてあったエプロンを付けた。

新婚当初、美味しい手料理を振舞うため、張り切って購入した黒地にピンクドット柄の「大人カワイイ」エプロン。肩紐と裾にフリルが施されており、まさしく「女子力全開」 の象徴といっても過言ではないほどだった。

今ではもっとシンプルなのを買えばよかったと後悔しているが、身につけたまま外に出ることはないし、汚れや水濡れ防止の役割は果たしてくれているので使っている。

ダイニングテーブルに置いていた鼻眼鏡も装備し、これでいつ誰が起きてきても私を「ノーメイク落ち武者」と罵る者はいないだろう。

朝食の支度をしていると、ガラリと戸が開き仁達が血相を変えて入ってきた。

「おはよう!琴音ちゃん!って何、鼻眼鏡つけてるの!?ははははっ!」

彼は朝一番から大爆笑の渦に飲まれていたが、我に返ると

「星太郎さんが倒れてる!」

緊迫した表情で伝えた。私はコンロの火を消してから和室へ行き中をひょいと覗き込んだ。

昨日と場所は異なるが龍星は畳に突っ伏していた。

「ああ、あれは寝落ちやから気にせんでいいよ」

またか…と私は別段慌てふためくこともなくキッチンに戻ろうとした。

「寝落ち?どうみても倒れ込んでるようにしか…」

「昨日寝る前にも同じ体勢やったからびっくりしたけど、本人曰く「眠ってた」と」

「魔物の人ってああいうふうに寝るんや」

「皆がそうじゃないと思うよ。本当に倒れてたらどう区別するんか…」

「そう!本当に倒れてるかもしれないよ!起こしてくるね!」

医療従事者の鏡ともいえるべき心優しき仁達。

彼は龍星の元へ静かに歩み寄り、とんとんと肩を叩いた。

「あのー大丈夫ですか?」

返事はない。彼はもう一度叩いた。するともぞっと頭が動き顔が横に向いた。

「あっ、気分は悪くないですか?」

「…普通だ。強いて言うならやや眩しいか」

龍星はゆっくり起き上がって、座ったまま目をごしごしとこすった。

まだ眠たそうなその仕草がまるで本当の子供のようで一瞬あどけなくて可愛いと思いかけたが、中身はおっさん…人間の年齢に換算してもいい大人だと知っていると微妙な心境だった。

「えっと、深夜残業ですか?お疲れ様です」

仁達は職場の先輩か上司に接するような態度だった。

「いや…その…ありがとう」

龍星も寝ぼけていて仁達の言っていることが把握できていないのか、気遣われる上司のようにお礼を述べていた。

「朝ご飯食べるん?」

私の何気ない質問が仁達には鬼畜発言に聞こえたらしい。

「えっ?食べてもらわんつもりやったん?」

「そういう意味じゃなく…だって、魔物と人間は違うんやろ。やったらまず何をよりも「食べる」か「食べやん」を先に選択してもらおうと」

「さすがに何も食べないわけには…」

「要らない…」

小さい声で龍星が答えた。

「お腹すいてない?」

仁達が尋ねるとグーっと誰かのお腹が鳴った。龍星がお腹にパッと手を当てた。

「何か食べられそうな物ある?魔物って何食べるん?パン?昆布?ひじき?海苔?」

「なぜ海藻類にこだわる?」

「乾物とか食べてそうなイメージやから」

「…パンがいい」

「はいはいわかりました。クロワッサンと温かいカフェオレな。冷たいのは腹こわすから」

「腹こわすって俺は紫蘇か」

「うん?紫蘇巴さんは冷たいのあかんの?」

「いや、あれはそういう体質なだけだ」

龍星はぶっきらぼうに答えた。

「ストレス社会に生きる典型的な現代日本人男性か…」

私の呟きには返答せず彼は身なりを整えた。

「あ、ちなみにクロワッサンはサクサクしたパンでカフェオレはコーヒー入りの牛乳やよ」

仁達はご丁寧にもクロワッサンとカフェオレについて龍星に説明した。

「コーヒーならわかる」

「そっか、よかった」

「仁達も早く着替えて準備して」

「はーい」

仁達は明るく返事をし、龍星にダイニングテーブルに来るよう促した。

彼は準備をする私をじっと眺めていた。

「それはまだ付けているのか?」

「すっぴんを家族以外に晒すのは恥ずかしいもん」

「何をしても同じような面だろう」

「なっ…!」

一発殴ってやろうかと思いかけたが仁達が間に入った。

「琴音ちゃんは不細工じゃないよ!正直に思ったとしても口に出すのはよくないよ。心に留めておかんと」

「…ごめん」

龍星は珍しく素直に謝った。 仁達の心は「同じ面」を「不細工」 と捉えたのだろう。

微妙なフォローに私は手放しで喜べなかったが、彼の言ったことは正しかったので余計な口出しはしなかった。

「どうしてこんな奴と結婚したんだ?」

「こんな奴って、またそうイラっとする言い方を…」

言いかけて仁達が遮った。

「琴音ちゃんはね、こう見えて強くて優しいんやよ」

「こう見えて?」

「はんなりやわらかな感じ?」

「ああ、それなら…へへ」

照れ笑いする私。だが奴は

「どこがだよ。ただのヘタレだろ」

水を差した。私はフォークを皿に突き立てた。

「ちょ、間違ってはないけど…このやろう、魔力使って懲らしめたろかな」

「待って!やめてあげなよ」

仁達は慌てて仲裁に入った。

「仁達はそう素性のわからん魔物にも親切なん!?」

「わからん…って、龍月のお兄さんやろ?繋がりはなくても、この人は琴音ちゃんを頼りにして地上界に来たんやろうし」

「ホンマかいな…」

今度ばかりは仁達の褒め上げ作戦にはすんなり賛同できず、チラリと龍星を見た。

「無理に協力しろとは言わないが、あのまま放置しておくとお前も困るだろう」

「それは…「誰にでも簡単にできる魔法です」やったらええけど、何が起こるか予想つかんからな」

「訓練という選択肢はないのか?」

「文明の利器に依存してる現代日本人に魔法を使いこなさせようなんて難易度高いで。うち想像力乏しいもん」

「出すことに集中しすぎるからだ。力をどう使いたいのかを考えられないと中途半端になってしまう」

「着地点を考えるってことか…って、そこまで器用なことできんわ」

早くも挫折した私に仁達は

「しょうがないよ、人間なんだし。魔物の人達はそれが当たり前の生活なんやよ…ですよね?」

励ましてから龍星に笑顔で尋ねた。

「まあ…生まれ持っているものだからな」

仁達には妙に素直になる彼に私はチッと舌打ちした。

「徐々に慣らしていくよ」

投げやりになりそうな気持ちを抑え、私は魔力を使う訓練への意欲をほんの少しだけ見せておいた。

「いってらっしゃーい」

玄関先で仁達を見送った後、さすがに1日鼻眼鏡姿ではお楽しみ会の罰ゲーム感満載なので、寝室へ行き化粧をぱぱっと済ませてリビングに戻ってきた。

和室に入ろうとしている龍星を呼び止めた。

「そういえば今朝変な夢見たよ。若い頃の星太郎と紫蘇巴さんかな。フレリになろうみたいな内容の話をしてた」

「ああ、そんなこともあったか…角には過去を記憶する機能があるというから」

彼は遥か昔の記憶をたぐり寄せるふうに角の根元に触れた。

部屋の明るさにはもう慣れたのか瞼が開ききっていた。

「星太郎、頑なに拒んでたけど結局フレリになったんやな」

「ワーピィとして仕事を続けられたからな」

「ワーピィ?」

「ワーネル描画者のことだ。入所前はワーネル制作所に勤めていた」

夢で出てきたオフィスは彼の初めの勤務先で、そこに紫蘇巴が来て彼をフレリに引き入れようと説得していた場面だったのだろう。

「へえ~フレリの入所条件ってあるん?」

「満18歳以上で、魔力を有する者」

「それだけ?」

「あと、意欲」

「それ条件というより心意気のような…」

魔界の選りすぐりの精鋭など、厳しい入所条件があるにちがいないと予想していただけに毒気を抜かれた。

「もうこの話はいいだろう」

「そやな、ごめん」

再び作業に取り掛かる彼に注目した。

「ワーネルの進み具合はどう?」

「なんとか出来そうだ」

「そっか、良かった」

私はほっと胸をなでおろしつつ、ローテーブルに焦点を合わせた。

テーブルの上とそのまわりの畳には、コピー用紙が足の踏み場もないほどに散乱していた。

用紙には正方形の四隅に数字のような文字が書かれたもの、縁のある菱形、フレリのシンボルマークだけのもの、英語の筆記体に似た文字がひたすら綴ってあるものなど様々だった。

中には大きく×印がしてある紙など、本人しかわからないであろう目印が付いていた。

私が用紙をどーんと袋ごと渡したせかもしれないが、一晩でこんな大量の図を描けるなんてたいしたものだった。

(それにしてもこれは…あかんやろ)

仕事に熱心なのは素晴らしいことだが、あの寝落ち度といい、この散らかし具合といい、人間社会にも希に見られる日中深夜問わず働き詰めの会社員生活ではないか。

恋愛にも興味はなく、これは父親が懸念していた通り結婚できない。というより結婚にこぎつけない。

本人に結婚する意思がないので大事でもないが、規則正しい生活を送るほうが後々自分のためにも良いはずだと思えて仕方なかった。

「いつも仕事する時ってこんな感じなん?」

私は気分を害さぬよう敢えて「散らかす」という言葉を使わなかった。

「集中力が高まった時に一気にやらないとできないからな」

「ああ、まあその気持ちはわかるなあ。うちも波に乗らんと全然進まん時あるし…今日は仕上げてしまわんと」

昨日諦めた作業を今日中に完了させようと思い立ったが、その前にこの散らかった紙をどうしても整理したかった。

「ちょっとまとめるよ」

「順番は変えるなよ」

龍星は首だけ私のほうに向けて言った。

ごちゃごちゃに見えるが、本人には法則性のある並びになっていて、どこに何があるかわかるというのか。そのような神業は私には不可能だった。

テーブル上の紙を片付けようとしたところ、右端に置かれていたリップケースにまで紙が積まれていた。私は失くしてはいけないと思い、紙の下からケースを取ると、一旦エプロンのポケットに入れた。

紙の順番は絶対変えないように細心の注意を払ってまとめていると、そのうちの1枚がヒラリと足元に落ち、うっかり右足で踏みつけてしまった。

中腰になり左足をどけて拾おうとすると

「あっ!バカ!それは…!」

「えっ?あっ!」

彼に指摘され足をどけた瞬間には視界がぐにゃりと歪んでいた。

体がふわりと浮かび上がり視界が一瞬にして真っ暗になった。

何度か瞬きをした後、急に視界が開けた。

ドスン!

「ぎゃっ!わっ!」

両手を床についたが尻餅をついてずっこけた。

(ここは?)

よっこいしょと重たい下半身を起こして立ち上がった。

ちょうど尻餅をついた位置に約60センチ四方のワーネルがあった。

それは白黒ではなく、透明アクリル板の下にステンドグラスでもはめ込んであるのか透明感のある色彩がほどこされた一つのアート作品でもあるかのようだった。

長い廊下の先に光りを放っているのはまた別のワーネルだろう。

床が黒いためワーネルだけが異様に目立っていた。

廊下幅も10メートルはあると思われるほど広かった。シックな黒壁がどこまでも続き、向かって左手には部屋の扉、右手には小さな腰高窓が等間隔に並んでいた。

窓から見える景色はどんよりと暗く、星明かりの如くほんのわずかな光がうっすら射し、ぴかぴかに磨かれた黒い床に反射してキラリと輝きを放っていた。

私はぶるりと身震いした。

(寒い、冷たい…)

パーカーのファスナーを一番上まで閉め片足を上げた。靴下を履いていても床のひんやり感が伝わってきた。

まるで鍾乳洞の中にでも入ったかのような冷涼感。それに加え空気が薄い。

どこかで嗅いだことのあるニオイと思ったのは、しまいっぱなしだった古い布団の入っている押入れを開けたときの湿っぽいにおいに似ていたからだった。

天井を見上げると壁との境目の区別がつかないほど吸い込まれるような深い闇が広がっていた。 魔界であることは察しは付いた。

どうしたものかと3歩ほど足を進めると、さっと何かが目の前を横切った。

(コアラ?立ってる!?)

紛れもなく動物園ではその可愛さと癒され動物で人気を誇るコアラだった。けれども今目にしているコアラはそれとは正反対のむしろ奇妙な生物だった。

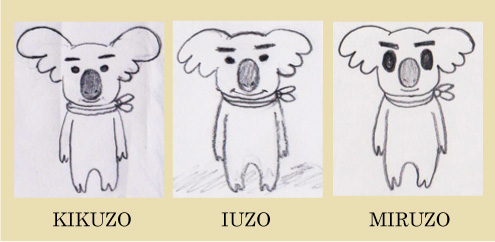

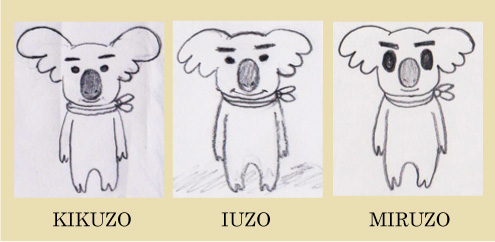

1つ目、2足歩行であること、2つ目、首に黒地に黄と白のラインが入ったスカーフを巻いていること、3つ目、黒くて太めの眉毛があること、そして最後に3匹横一列に並んでいること。

3匹の体つきはほぼ同じだったが、微妙に違う点がみられた。

1匹目は扇げるほどの大きな耳、2匹目は豆腐1丁まるごと入るくらいの大きさの口、3匹目は可視光線でも出しそうな大きな目、とそれぞれに特徴があった。

彼らは手足をくねくねさせて変な動きをしながら徐々に近づいてきた。

「あららら~侵入者発見したで~」

(喋る!しかも関西弁!?踊ってるんかこれは?)

フラダンスのようなふらふらとしたオリジナリティあふれるダンスに魅入っている場合ではなかった。身の危機を察知した私は逃げようとしたが、コアラ達がすーっと距離を縮めた。

「逃げられへんで~」

「観念しや~」

「入所料払え~」

3匹は一斉に右手を上げた。長い爪先がキラリと光った。

私は反射的に後ろへ下がり腕で顔を覆ったが

「痛っ!」

鋭利な爪で右手の甲引っ掻かれた。 傷口は深くはなかったが、じわりと血が滲み出ていた。

「意外と素早いんやのーう。次は逃がさへんで~」

今度は両手を上げて襲いかかろうとした時

「3匹とも止めなさい!」

女性の声が響き渡った。

後方を振り返ると、小柄な女の子が厳しい目つきで私達の方に向かってきていた。

「勝手に何をしているの?お客様を襲うなんていけないよ」

「申し訳ありませぬ、主」

コアラ達は両手を下げるとしょんぼりと首を垂れた。

「大丈夫ですか?」

「あ、はい…」

潤んだ瞳で尋ねる彼女にドキッとした。

(なんて可愛らしい子なんやろう)

外見は20歳くらい。大きな灰色の瞳に、くるっとした赤茶色のふんわり髪。髪からのぞくのは羊のように内側に渦巻いた2本の角。リボンの付いた黒のケープを羽織っていた。

アイボリーのリボンに白黄黒のラインが入っていることからフレリの制服だと見て取れた。

インナーの灰桜色のタートルネックの他は、黒のキュロットに茶色味の強い赤色のタイツ、紺色のレッグウォーマーに黒のショートブーツと濃い配色だった。

そのわりにはきつい印象は受けず、 柔らかく癒しのオーラを醸し出していた。

「怪我されてますね、今治療しますので…」

ポジティブとネガティブの両極端とも言うべき、クセのあるメンズ魔物で多少が滅入っていたところに現れた彼女はまさに「天使」だった。

彼女は私の右手を取ると、自分の右手を上にそっと重ねた。

そして円を描くように動かすとみるみるうちに傷口が塞がっていった。

「す、すごい…ありがとうございます」

「いえいえ、私の部下が勝手に攻撃してしまったのが悪いので…申し訳ありませんでした。ほら、イウゾー達も謝りなさい」

「すんまへんの~」

イウゾーと呼ばれたコアラと他2匹は深々と頭を下げた。

「あの、ここって魔界ですか?」

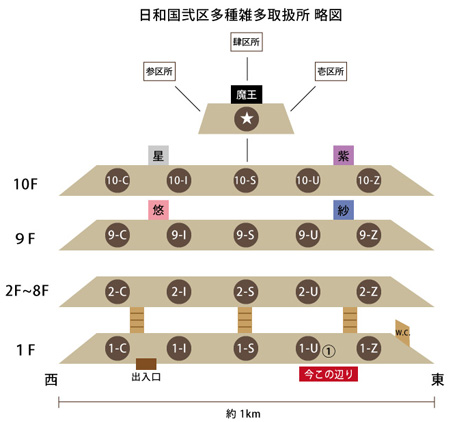

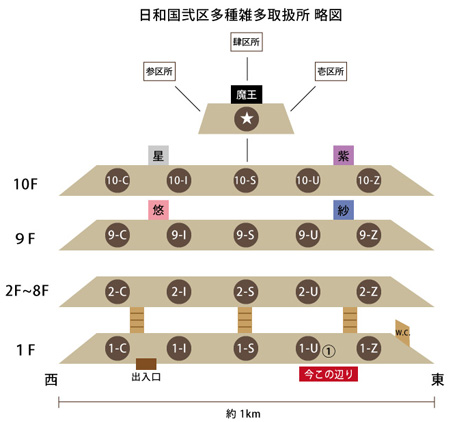

「はい。日和国弐区多種雑多取扱所です。私はフレリの桃花悠雁(ももはなゆうかり)と申します。こっちは部下の魔獣、キクゾー、イウゾー、ミルゾーといいます。あなたは…人間の方ですね?」

「あ、そうです。凛堂琴音です」

「琴音さん…ってもしかして、星さまの妹の?」

「正確に言うと、うちと緩河で繋がってる魂の中にいる龍月の妹かな。知られてるんですか?」

私は直接血の繋がりはないことをアピールしながら過去を思い出した。

「5年ほど前でしたが、紗佐(ささ)さんと一緒に討伐されようとしてたのは知ってました。当時は所内でもかなり問題になっていましたので」

「その節はご迷惑をおかけしてすみませんでした」

「気にしないでください」

柔和な笑顔に私は心が浄化されるようだった。

「ところで、どうして魔界に?」

「それが星太…龍星が描いたワーネルにうっかり乗ってしまって」

「星さまがワーネルを?あなたの元にいるのですか?」

「あれ?紫蘇巴さんから聞いてないですか?魔力がうちに移ったこと」

「いいえ、ハナは「星は地上界の偵察でしばらく戻らない」と言っていただけで、魔力が移動したことは聞いていません」

「あ~ちょっとした事故で魔力がうちの持ってる入れ物に移ってしまって、所有者なし状態やから魔界に帰って認証してもらおうってことで、龍星は夜通しワーネル描画してたんです。紅深蝶の緩河爆破が原因とか」

「その紅深蝶が突然行方をくらまして今捜索中なんです」

「異星人なんですよね。その、結構危険というか変わってると聞いたので」

彼女は苦い顔をした。

「気味が悪いですね…見た目、性格、言動全てが。通り過ぎただけで鳥肌が立ちます」

「身の毛もよだつなんとかってやつか…」

私は魔物も恐れるほどの異星人は一体どのような者なのか興味も沸いたが、関わりは持ちたくなかった。

「星さまはおかわりないですか?魔界と地上界では環境が異なるので体調崩されてないかと」

「あーうん、なんとか元気そうです」

年頃の女子には悪印象を与えそうなうつぶせ寝落ちのことは話題にしなかった。

「良かった。早く戻られるといいのですが」

「子供の…いや、魔力なくなったの仲間に知られたくないって言ってたから」

危なかった。うっかり「子供の姿に戻った」と口を滑らせてしまいそうになった。

「入れ物は向こうに置いてあるし、何かあったら魔力使え…ああっ!」

私の大声に彼女は目を丸くした。

「置いてない、持ってきてる…」

エプロンのポケットから取り出したリップケース。

(あの時触ってしもたんか。っていうか魔力なかったら魔界へ移動できへんのやっけ。今頃怒ってるやろなあ星太郎)

彼の静かな怒り姿を想像したら帰るのが憂鬱になったが

「大丈夫ですよ。地上界へのワーネルならハナも所持しているはずなので…ペンタはお持ちですか?」

天女のような微笑にそんな憂鬱は吹っ飛んだ。

「いえ…」

「来客用のペンタがあるので、こちらをお貸ししますね」

彼女はポケットから腕時計のような物を取り出すと、何やら操作してから私に渡してくれた。

「あれ?ペンタってペンじゃないんですか?」

「ペン型と腕輪型の2種類あって、入所した際にどちらか好きな方を選べるようになっているんです。わたしはワーネルは殆ど描かないし、失くす心配もあるので腕輪型にしています」

彼女の左手首には黒い腕輪型ペンタが巻きつけられていた。

私も手首にペンタを付けた。

「ありがとうございます…魔物にも神様みたいな人がいたんですね」

何となしに口にした言葉に彼女は視線を落とした。

「祖母が天上界の使いなんです。やはり魔物には見えないでしょうか?」

「え、いや、魔物って人間には怖いっていうのが一般的なイメージやから、あんまりそんな感じがせんというか…あの、悪い意味じゃなくて、優しい人やなあって表現のつもりで言ったんです。すみません」

私はあまりにも彼女が悲しげな顔をしていたので焦って弁明した。

「いいえ、わたしも純粋ではないにしろ、使いの治癒能力もあるので魔物では珍しいと思う者もいるのが当たり前なんです。ここは天上界のように差別はないので、生まれが何であれ快く受け入れてもらえる…入所した頃はずっと自分に自信が持てずにいて…

そんな時星さまが「何に生まれるかなんて自分ではどうにもならないし、自分のできることを懸命にやればいい」と励ましてくださったんです」

彼女は柔らかく微笑んだ。

その邪心のない笑みは私の心をほわりと温かくした。

「ええとこあるんやな」

同界の者には感じ良く接しているのか、私への態度とは全然違っていそうだった。

「普段はぶっきらぼうというか、まあ、口数は多くないですけど心はあたたかい方ですよ」

「あれが…?」

「表には出さないですからね。でも、傍にいると居心地が良いというか…」

彼女は顔をほのかに赤め言いづらそうに目を泳がせた。

「星さまの部下で良かったなって思います」

(これはもしや…)

私は話の流れでさりげなく尋ねた。

「彼のこと好きなんですか?」

「ええっ!そ、そうですね。でも、星さまはわたしのこと特別どう思ってるとかはないかと…」

彼女は取り乱しながらも正直に自分の思いを話してくれた。その様子が健気で微笑ましかった。

龍星は自分を好いてくれる奴などいないと言っていたが、可愛くて性格も良い子に慕われているではないか憎いやつめ。彼には是非生活態度を改めてもらいたいと私は強く願った。

「変なこと聞いてすみません」

「いいえ、他の幹部には感づかれているとは思うんですけどね…」

彼女は恥ずかしそうに笑った。その姿もまた愛らしかった。

「ワーネルの操作方法については星さまから聞いてますか?」

「ああ…えーっと、ワーネルで位置コードを書くんですよね?」

「そうです。ペンタにパスを入れてあるので、ハナの所へは10Zと書いて反時計まわりに囲えばワープできます。ワーネルはあちらの方が近いですね」

私がワープしてきたのとは逆の方向を指差した。

「わたしはこの後行く所がありまして…ご一緒できずすみません」

「そんな、移動方法まで教えてもらったのであとは大丈夫です」

頭を下げる彼女に私はぶんぶんと首を横に振った。

「あと、勤務時は制服着用になっているので、万が一他の所員と出くわした場合は「今日は休みです」とでも返答してやり過ごしてください。」

「はい」

言いかけてはたと立ち止まった。悠雁は首をかしげた。

「今思ったけど、この格好ってかなりアレですよね…?」

パーカー、スウェットにフリルエプロン姿なんて完全におうちカジュアルスタイルではないか。

決してよそ向きの格好ではなかった。彼女のように可愛ければ何を着ても褒め讃えられそうだが、華のないぼんやりした主婦の場合、痛すぎて居た堪れない気分にさせてしまうのも悪い。

「エプロンは普通じゃないのですか?」

「エプロンっていっても、こんな女子力全開みたいなフリフリエプロン、外で着て歩きまわるのはこの歳では恥ずかしい…」

「ええとおいくつでしたっけ?」

「三十路です」

「私よりも5歳も若いじゃないですか」

「えっ、35…」

いや、彼女達は魔物。人間の年齢で換算してはいけなかったのだ。

「魔物の人でその歳ならまだまだピチピチな女子でしょうに」

やや死語めいた単語ばかりでも彼女には通じたらしい。

「人間と比較するとそうですけどね。服装は時と場所と場合をわきまえていたら、自分の着たいものを着るのが一番だと思います。似合ってますよ」

「そうかな…あ、ありがとうございます」

曇りなき眼でアドバイスされた私は、防寒対策にもなると思い、エプロンは外さずそのままの格好で行くことに決めた。

灰色のフードのついた制服を着た大勢の学生らしき若者たちが談笑する声が響いていた。

休み時間の光景だったが、見慣れたそれと違うのは、人間の姿の者以外に動物が2足歩行で歩き回っていたからだった。

視界は前方奥に移った。目に入ってきたのは高校生くらいの2人の男子。

黒髪の少年は鹿のような角が2本、こげ茶の髪に琥珀色の瞳の少年は山羊のような先端が長くて細い角を生やしていた。

(龍星と紫蘇巴かな…)

若い頃の一場面を切り取ったかのような情景に私はただ眺めるばかりだった。

「星もフレリになって幹部目指そうよー」

「俺は細々と暮らしたい」

「隠居老人みたいなこと言うなよ。将来の夢とかないの?」

「ワーピィになりたいかな…」

「それならフレリの仕事しながらワーネルも作ればいい」

「なんで仕事を増やす?」

「ははは…」

「地上界行って使いの奴らを連れ戻してくるとかやりたくない」

「ええ~?フレリになったら平和な世の中に貢献できるんだよ」

「平和って俺達魔物だろう」

「うん。だから、人間の恐怖を煽って陥れつつ、地上界を徘徊する不要な使いどもを一掃できる役目を担えるってことじゃないか。魔界の平和以外の何ものでもない」

目を輝かせる紫蘇巴に彼はついていけない様子だった。

「そんなに言うなら自分がなればいいだろう。今時貴重な存在だぞ」

「いや、さすがに星を差し置いて立候補は気が引けるし…」

「紫蘇は向いてると思うぞ。なんとなく」

「じゃあ星も一緒に働こう!」

何度も拒否されているのに、世のため人のためと、無理矢理献血イベントに連れて行くような勢いで迫っていた。

「嫌だ。目立つような立場にいたら将来絶対ロクでもないことに巻き込まれるに決まっている」

「その時は絶対助けるから!あ…助けられる状況なら助けるから」

「助けるつもりないだろ」

龍星は目を背けた。

「親友を放っておくほどひどい奴じゃないよ。困ったときはお互い様さ」

「その困った状況を作ってるのはお前じゃないか」

「あははは…細かいなあ星は」

紫蘇巴は笑って誤魔化した。

「何年か後には絶対意思変わってると思うよ。それまで待つから」

「何年経っても変わらない」

温度差の激しい2人が雑談する中、角の生えた美少女3人組が紫蘇巴の席の前にやって来た。

3人とも眩しい程にこにこ顔だった。

「楝(おうち)くーん、ワーネル描画教えてくれない?さっきの授業のとこちょっと難しかったからわからなくて」

女子のうちの1人がノートを開けて該当箇所を指差した。

「それなら、星のが詳しいから彼に聞いたほうがいいよ」

「え~?錫城(すずしろ)くん?」

女子達は互いに顔を見合わせた。「錫城くん」と呼ばれた龍星は

「俺にふるなよ。教えるの苦手なんだから」

彼女達の訝しげな眼差しからぷいと視線を逸らす。

「女子と親睦深めるチャンスだよ」

「別に深めたくない」

「たった一度の青春なのに~そんなこと言ってたら、生涯ずーっと独り身かもしれないよ?」

「いいよ。媚売ってまで相手にする必要ないだろう」

「それはそうだけど…」

困り顔の紫蘇巴に龍星は言った。

「早く行ってやれよ。話も済んだし」

「うん…」

紫蘇巴は小さく頷くと女子達の方に振り返った。

「ごめんよ、じゃあそっち行くね」

筆記具を持って席から立ち上がった。

「ありがとー!」

女子達は喜びながら席に彼を案内した。

その様子を無言で見つめていた龍星は羨ましがるというよりは、なぜ面倒なことをしなければならないのか理解できないような顔つきだった。

学生時代から既に独身街道まっしぐらの片鱗が見え隠れしていた彼だったが、性格的に他人と深い関わりを持つことに嫌気がさしている厭世観の持ち主のようだった。

しばらくしてパッと場面が変わった。

整然とデスクと椅子が並ぶ典型的な事務所とでもいったらよいのか、机にはパソコンの代わりに大きくて薄い板のようなものが浮いていた。

部屋には板に向かって真剣に作業をする者、隣どうしで雑談をしている者達、分厚い本を読みながら独り言を言っている者などが10数名。

その中に交ざって目に付いたのが、端の席に座っていた龍星とその隣に立つ紫蘇巴だった。

2人とも20歳過ぎくらいに見えた。

鉛色のアフガン風タートルネックシャツを着た龍星は、デスクの板に向かって黙々と作業しているようだった。

「弐区所のハナになったんだ」

嬉しそうに話す紫蘇巴はフレリの制服を着用していた。

「そうか、良かったな。おめでとう。その調子で魔王目指せるな」

龍星は素っ気ない態度で友人を祝った。

「魔王はやっぱり星じゃないと」

「嫌だ。前々から言っているだろう。それに楝家は名門だから、魔王になっても兎や角言う奴なんていないだろ。このまま突っ切れよ」

「冷たいなあ~」

残念がる紫蘇巴は龍星に問うた。

「8年前のことまだ根に持ってる?」

「別に。お前がしたことは間違っていない。俺の立場でもそうしただろう」

「正しい事を行ったと信じきっていたよ当時は。でも年が経つにつれて、正当な理由があれば全て禁止とはいえないんじゃないかって思うようになった。使いと魔物が親密になるのは論外だけれど、それを口外したことで傷つく者がいるとしたら正しい行いとは言えない、寛容な心が必要だと悟ったんだ」

「だからといって他に優秀な奴はいくらでもいるだろう?なぜ俺にこだわる?」

「星のこと放っておけないんだよ」

「…ちょっと気持ち悪いぞ」

破顔一笑する紫蘇巴に龍星の顔はやや引きつった。

「きっと星の視野も広がるよ。フレリ内は上下関係あるといっても、お前となら気兼ねなく意見ぶつけ合えるだろうから」

「そう言ってどうせ上司権限とかいって命令するんだろう」

「それも憧れるけど…っていうのは嘘で、適した人材がいたら見知らぬ赤の他人よりもそっちのほうがいいじゃないか。ワーピィも人手不足だし。溢れる才能を活かそうよ~」

「適していないし溢れ出る才能もない。そもそも使い達と関わりたくない」

「そのあたりは負担少なくできるよう頑張るから。お願い~」

手を合わせて頼み込む紫蘇巴の姿を見かねてか

「仕方ない」

星は左手に持っていたタパレットの画面を切った。

「今の仕事が続けられるならフレリには入る。でも魔王には立候補しない。それなら構わない」

紫蘇巴はしばらく考えたあとまっすぐ彼を見た。

「わかった。その条件飲むよ」

「本当に約束しろよ」

「もちろん!共にこの国を守ろう」

彼はにこやかな表情になった。

パチっと目が覚めた。夢の内容ははっきりと頭に残っていた。

若かりし頃の龍星と紫蘇巴の会話に、私は起床したばかりだというのに軽く眩暈を覚えた。

(約束守られてないやん…もしかして推薦はオッケーみたいな流れか?)

私は龍星が上手く丸め込まれた気がして次第に不憫にも思えてきた。

しかし、他人の過去を悠長に考え込むほどの時間的余裕はなかったので着替えることにした。

上はライトグレーのジップアップパーカー、下はネイビーのスウェットパンツ。インナーのTシャツを変えるだけで毎日在宅時はほぼ同じ格好である。

1階に下りて洗面所で顔を洗い、ばさばさの髪の毛を後ろの高い位置で一つにまとめた。

キッチンに向かうと、冷蔵庫横に引っ掛けてあったエプロンを付けた。

新婚当初、美味しい手料理を振舞うため、張り切って購入した黒地にピンクドット柄の「大人カワイイ」エプロン。肩紐と裾にフリルが施されており、まさしく「女子力全開」 の象徴といっても過言ではないほどだった。

今ではもっとシンプルなのを買えばよかったと後悔しているが、身につけたまま外に出ることはないし、汚れや水濡れ防止の役割は果たしてくれているので使っている。

ダイニングテーブルに置いていた鼻眼鏡も装備し、これでいつ誰が起きてきても私を「ノーメイク落ち武者」と罵る者はいないだろう。

朝食の支度をしていると、ガラリと戸が開き仁達が血相を変えて入ってきた。

「おはよう!琴音ちゃん!って何、鼻眼鏡つけてるの!?ははははっ!」

彼は朝一番から大爆笑の渦に飲まれていたが、我に返ると

「星太郎さんが倒れてる!」

緊迫した表情で伝えた。私はコンロの火を消してから和室へ行き中をひょいと覗き込んだ。

昨日と場所は異なるが龍星は畳に突っ伏していた。

「ああ、あれは寝落ちやから気にせんでいいよ」

またか…と私は別段慌てふためくこともなくキッチンに戻ろうとした。

「寝落ち?どうみても倒れ込んでるようにしか…」

「昨日寝る前にも同じ体勢やったからびっくりしたけど、本人曰く「眠ってた」と」

「魔物の人ってああいうふうに寝るんや」

「皆がそうじゃないと思うよ。本当に倒れてたらどう区別するんか…」

「そう!本当に倒れてるかもしれないよ!起こしてくるね!」

医療従事者の鏡ともいえるべき心優しき仁達。

彼は龍星の元へ静かに歩み寄り、とんとんと肩を叩いた。

「あのー大丈夫ですか?」

返事はない。彼はもう一度叩いた。するともぞっと頭が動き顔が横に向いた。

「あっ、気分は悪くないですか?」

「…普通だ。強いて言うならやや眩しいか」

龍星はゆっくり起き上がって、座ったまま目をごしごしとこすった。

まだ眠たそうなその仕草がまるで本当の子供のようで一瞬あどけなくて可愛いと思いかけたが、中身はおっさん…人間の年齢に換算してもいい大人だと知っていると微妙な心境だった。

「えっと、深夜残業ですか?お疲れ様です」

仁達は職場の先輩か上司に接するような態度だった。

「いや…その…ありがとう」

龍星も寝ぼけていて仁達の言っていることが把握できていないのか、気遣われる上司のようにお礼を述べていた。

「朝ご飯食べるん?」

私の何気ない質問が仁達には鬼畜発言に聞こえたらしい。

「えっ?食べてもらわんつもりやったん?」

「そういう意味じゃなく…だって、魔物と人間は違うんやろ。やったらまず何をよりも「食べる」か「食べやん」を先に選択してもらおうと」

「さすがに何も食べないわけには…」

「要らない…」

小さい声で龍星が答えた。

「お腹すいてない?」

仁達が尋ねるとグーっと誰かのお腹が鳴った。龍星がお腹にパッと手を当てた。

「何か食べられそうな物ある?魔物って何食べるん?パン?昆布?ひじき?海苔?」

「なぜ海藻類にこだわる?」

「乾物とか食べてそうなイメージやから」

「…パンがいい」

「はいはいわかりました。クロワッサンと温かいカフェオレな。冷たいのは腹こわすから」

「腹こわすって俺は紫蘇か」

「うん?紫蘇巴さんは冷たいのあかんの?」

「いや、あれはそういう体質なだけだ」

龍星はぶっきらぼうに答えた。

「ストレス社会に生きる典型的な現代日本人男性か…」

私の呟きには返答せず彼は身なりを整えた。

「あ、ちなみにクロワッサンはサクサクしたパンでカフェオレはコーヒー入りの牛乳やよ」

仁達はご丁寧にもクロワッサンとカフェオレについて龍星に説明した。

「コーヒーならわかる」

「そっか、よかった」

「仁達も早く着替えて準備して」

「はーい」

仁達は明るく返事をし、龍星にダイニングテーブルに来るよう促した。

彼は準備をする私をじっと眺めていた。

「それはまだ付けているのか?」

「すっぴんを家族以外に晒すのは恥ずかしいもん」

「何をしても同じような面だろう」

「なっ…!」

一発殴ってやろうかと思いかけたが仁達が間に入った。

「琴音ちゃんは不細工じゃないよ!正直に思ったとしても口に出すのはよくないよ。心に留めておかんと」

「…ごめん」

龍星は珍しく素直に謝った。 仁達の心は「同じ面」を「不細工」 と捉えたのだろう。

微妙なフォローに私は手放しで喜べなかったが、彼の言ったことは正しかったので余計な口出しはしなかった。

「どうしてこんな奴と結婚したんだ?」

「こんな奴って、またそうイラっとする言い方を…」

言いかけて仁達が遮った。

「琴音ちゃんはね、こう見えて強くて優しいんやよ」

「こう見えて?」

「はんなりやわらかな感じ?」

「ああ、それなら…へへ」

照れ笑いする私。だが奴は

「どこがだよ。ただのヘタレだろ」

水を差した。私はフォークを皿に突き立てた。

「ちょ、間違ってはないけど…このやろう、魔力使って懲らしめたろかな」

「待って!やめてあげなよ」

仁達は慌てて仲裁に入った。

「仁達はそう素性のわからん魔物にも親切なん!?」

「わからん…って、龍月のお兄さんやろ?繋がりはなくても、この人は琴音ちゃんを頼りにして地上界に来たんやろうし」

「ホンマかいな…」

今度ばかりは仁達の褒め上げ作戦にはすんなり賛同できず、チラリと龍星を見た。

「無理に協力しろとは言わないが、あのまま放置しておくとお前も困るだろう」

「それは…「誰にでも簡単にできる魔法です」やったらええけど、何が起こるか予想つかんからな」

「訓練という選択肢はないのか?」

「文明の利器に依存してる現代日本人に魔法を使いこなさせようなんて難易度高いで。うち想像力乏しいもん」

「出すことに集中しすぎるからだ。力をどう使いたいのかを考えられないと中途半端になってしまう」

「着地点を考えるってことか…って、そこまで器用なことできんわ」

早くも挫折した私に仁達は

「しょうがないよ、人間なんだし。魔物の人達はそれが当たり前の生活なんやよ…ですよね?」

励ましてから龍星に笑顔で尋ねた。

「まあ…生まれ持っているものだからな」

仁達には妙に素直になる彼に私はチッと舌打ちした。

「徐々に慣らしていくよ」

投げやりになりそうな気持ちを抑え、私は魔力を使う訓練への意欲をほんの少しだけ見せておいた。

「いってらっしゃーい」

玄関先で仁達を見送った後、さすがに1日鼻眼鏡姿ではお楽しみ会の罰ゲーム感満載なので、寝室へ行き化粧をぱぱっと済ませてリビングに戻ってきた。

和室に入ろうとしている龍星を呼び止めた。

「そういえば今朝変な夢見たよ。若い頃の星太郎と紫蘇巴さんかな。フレリになろうみたいな内容の話をしてた」

「ああ、そんなこともあったか…角には過去を記憶する機能があるというから」

彼は遥か昔の記憶をたぐり寄せるふうに角の根元に触れた。

部屋の明るさにはもう慣れたのか瞼が開ききっていた。

「星太郎、頑なに拒んでたけど結局フレリになったんやな」

「ワーピィとして仕事を続けられたからな」

「ワーピィ?」

「ワーネル描画者のことだ。入所前はワーネル制作所に勤めていた」

夢で出てきたオフィスは彼の初めの勤務先で、そこに紫蘇巴が来て彼をフレリに引き入れようと説得していた場面だったのだろう。

「へえ~フレリの入所条件ってあるん?」

「満18歳以上で、魔力を有する者」

「それだけ?」

「あと、意欲」

「それ条件というより心意気のような…」

魔界の選りすぐりの精鋭など、厳しい入所条件があるにちがいないと予想していただけに毒気を抜かれた。

「もうこの話はいいだろう」

「そやな、ごめん」

再び作業に取り掛かる彼に注目した。

「ワーネルの進み具合はどう?」

「なんとか出来そうだ」

「そっか、良かった」

私はほっと胸をなでおろしつつ、ローテーブルに焦点を合わせた。

テーブルの上とそのまわりの畳には、コピー用紙が足の踏み場もないほどに散乱していた。

用紙には正方形の四隅に数字のような文字が書かれたもの、縁のある菱形、フレリのシンボルマークだけのもの、英語の筆記体に似た文字がひたすら綴ってあるものなど様々だった。

中には大きく×印がしてある紙など、本人しかわからないであろう目印が付いていた。

私が用紙をどーんと袋ごと渡したせかもしれないが、一晩でこんな大量の図を描けるなんてたいしたものだった。

(それにしてもこれは…あかんやろ)

仕事に熱心なのは素晴らしいことだが、あの寝落ち度といい、この散らかし具合といい、人間社会にも希に見られる日中深夜問わず働き詰めの会社員生活ではないか。

恋愛にも興味はなく、これは父親が懸念していた通り結婚できない。というより結婚にこぎつけない。

本人に結婚する意思がないので大事でもないが、規則正しい生活を送るほうが後々自分のためにも良いはずだと思えて仕方なかった。

「いつも仕事する時ってこんな感じなん?」

私は気分を害さぬよう敢えて「散らかす」という言葉を使わなかった。

「集中力が高まった時に一気にやらないとできないからな」

「ああ、まあその気持ちはわかるなあ。うちも波に乗らんと全然進まん時あるし…今日は仕上げてしまわんと」

昨日諦めた作業を今日中に完了させようと思い立ったが、その前にこの散らかった紙をどうしても整理したかった。

「ちょっとまとめるよ」

「順番は変えるなよ」

龍星は首だけ私のほうに向けて言った。

ごちゃごちゃに見えるが、本人には法則性のある並びになっていて、どこに何があるかわかるというのか。そのような神業は私には不可能だった。

テーブル上の紙を片付けようとしたところ、右端に置かれていたリップケースにまで紙が積まれていた。私は失くしてはいけないと思い、紙の下からケースを取ると、一旦エプロンのポケットに入れた。

紙の順番は絶対変えないように細心の注意を払ってまとめていると、そのうちの1枚がヒラリと足元に落ち、うっかり右足で踏みつけてしまった。

中腰になり左足をどけて拾おうとすると

「あっ!バカ!それは…!」

「えっ?あっ!」

彼に指摘され足をどけた瞬間には視界がぐにゃりと歪んでいた。

体がふわりと浮かび上がり視界が一瞬にして真っ暗になった。

何度か瞬きをした後、急に視界が開けた。

ドスン!

「ぎゃっ!わっ!」

両手を床についたが尻餅をついてずっこけた。

(ここは?)

よっこいしょと重たい下半身を起こして立ち上がった。

ちょうど尻餅をついた位置に約60センチ四方のワーネルがあった。

それは白黒ではなく、透明アクリル板の下にステンドグラスでもはめ込んであるのか透明感のある色彩がほどこされた一つのアート作品でもあるかのようだった。

長い廊下の先に光りを放っているのはまた別のワーネルだろう。

床が黒いためワーネルだけが異様に目立っていた。

廊下幅も10メートルはあると思われるほど広かった。シックな黒壁がどこまでも続き、向かって左手には部屋の扉、右手には小さな腰高窓が等間隔に並んでいた。

窓から見える景色はどんよりと暗く、星明かりの如くほんのわずかな光がうっすら射し、ぴかぴかに磨かれた黒い床に反射してキラリと輝きを放っていた。

私はぶるりと身震いした。

(寒い、冷たい…)

パーカーのファスナーを一番上まで閉め片足を上げた。靴下を履いていても床のひんやり感が伝わってきた。

まるで鍾乳洞の中にでも入ったかのような冷涼感。それに加え空気が薄い。

どこかで嗅いだことのあるニオイと思ったのは、しまいっぱなしだった古い布団の入っている押入れを開けたときの湿っぽいにおいに似ていたからだった。

天井を見上げると壁との境目の区別がつかないほど吸い込まれるような深い闇が広がっていた。 魔界であることは察しは付いた。

どうしたものかと3歩ほど足を進めると、さっと何かが目の前を横切った。

(コアラ?立ってる!?)

紛れもなく動物園ではその可愛さと癒され動物で人気を誇るコアラだった。けれども今目にしているコアラはそれとは正反対のむしろ奇妙な生物だった。

1つ目、2足歩行であること、2つ目、首に黒地に黄と白のラインが入ったスカーフを巻いていること、3つ目、黒くて太めの眉毛があること、そして最後に3匹横一列に並んでいること。

3匹の体つきはほぼ同じだったが、微妙に違う点がみられた。

1匹目は扇げるほどの大きな耳、2匹目は豆腐1丁まるごと入るくらいの大きさの口、3匹目は可視光線でも出しそうな大きな目、とそれぞれに特徴があった。

彼らは手足をくねくねさせて変な動きをしながら徐々に近づいてきた。

「あららら~侵入者発見したで~」

(喋る!しかも関西弁!?踊ってるんかこれは?)

フラダンスのようなふらふらとしたオリジナリティあふれるダンスに魅入っている場合ではなかった。身の危機を察知した私は逃げようとしたが、コアラ達がすーっと距離を縮めた。

「逃げられへんで~」

「観念しや~」

「入所料払え~」

3匹は一斉に右手を上げた。長い爪先がキラリと光った。

私は反射的に後ろへ下がり腕で顔を覆ったが

「痛っ!」

鋭利な爪で右手の甲引っ掻かれた。 傷口は深くはなかったが、じわりと血が滲み出ていた。

「意外と素早いんやのーう。次は逃がさへんで~」

今度は両手を上げて襲いかかろうとした時

「3匹とも止めなさい!」

女性の声が響き渡った。

後方を振り返ると、小柄な女の子が厳しい目つきで私達の方に向かってきていた。

「勝手に何をしているの?お客様を襲うなんていけないよ」

「申し訳ありませぬ、主」

コアラ達は両手を下げるとしょんぼりと首を垂れた。

「大丈夫ですか?」

「あ、はい…」

潤んだ瞳で尋ねる彼女にドキッとした。

(なんて可愛らしい子なんやろう)

外見は20歳くらい。大きな灰色の瞳に、くるっとした赤茶色のふんわり髪。髪からのぞくのは羊のように内側に渦巻いた2本の角。リボンの付いた黒のケープを羽織っていた。

アイボリーのリボンに白黄黒のラインが入っていることからフレリの制服だと見て取れた。

インナーの灰桜色のタートルネックの他は、黒のキュロットに茶色味の強い赤色のタイツ、紺色のレッグウォーマーに黒のショートブーツと濃い配色だった。

そのわりにはきつい印象は受けず、 柔らかく癒しのオーラを醸し出していた。

「怪我されてますね、今治療しますので…」

ポジティブとネガティブの両極端とも言うべき、クセのあるメンズ魔物で多少が滅入っていたところに現れた彼女はまさに「天使」だった。

彼女は私の右手を取ると、自分の右手を上にそっと重ねた。

そして円を描くように動かすとみるみるうちに傷口が塞がっていった。

「す、すごい…ありがとうございます」

「いえいえ、私の部下が勝手に攻撃してしまったのが悪いので…申し訳ありませんでした。ほら、イウゾー達も謝りなさい」

「すんまへんの~」

イウゾーと呼ばれたコアラと他2匹は深々と頭を下げた。

「あの、ここって魔界ですか?」

「はい。日和国弐区多種雑多取扱所です。私はフレリの桃花悠雁(ももはなゆうかり)と申します。こっちは部下の魔獣、キクゾー、イウゾー、ミルゾーといいます。あなたは…人間の方ですね?」

「あ、そうです。凛堂琴音です」

「琴音さん…ってもしかして、星さまの妹の?」

「正確に言うと、うちと緩河で繋がってる魂の中にいる龍月の妹かな。知られてるんですか?」

私は直接血の繋がりはないことをアピールしながら過去を思い出した。

「5年ほど前でしたが、紗佐(ささ)さんと一緒に討伐されようとしてたのは知ってました。当時は所内でもかなり問題になっていましたので」

「その節はご迷惑をおかけしてすみませんでした」

「気にしないでください」

柔和な笑顔に私は心が浄化されるようだった。

「ところで、どうして魔界に?」

「それが星太…龍星が描いたワーネルにうっかり乗ってしまって」

「星さまがワーネルを?あなたの元にいるのですか?」

「あれ?紫蘇巴さんから聞いてないですか?魔力がうちに移ったこと」

「いいえ、ハナは「星は地上界の偵察でしばらく戻らない」と言っていただけで、魔力が移動したことは聞いていません」

「あ~ちょっとした事故で魔力がうちの持ってる入れ物に移ってしまって、所有者なし状態やから魔界に帰って認証してもらおうってことで、龍星は夜通しワーネル描画してたんです。紅深蝶の緩河爆破が原因とか」

「その紅深蝶が突然行方をくらまして今捜索中なんです」

「異星人なんですよね。その、結構危険というか変わってると聞いたので」

彼女は苦い顔をした。

「気味が悪いですね…見た目、性格、言動全てが。通り過ぎただけで鳥肌が立ちます」

「身の毛もよだつなんとかってやつか…」

私は魔物も恐れるほどの異星人は一体どのような者なのか興味も沸いたが、関わりは持ちたくなかった。

「星さまはおかわりないですか?魔界と地上界では環境が異なるので体調崩されてないかと」

「あーうん、なんとか元気そうです」

年頃の女子には悪印象を与えそうなうつぶせ寝落ちのことは話題にしなかった。

「良かった。早く戻られるといいのですが」

「子供の…いや、魔力なくなったの仲間に知られたくないって言ってたから」

危なかった。うっかり「子供の姿に戻った」と口を滑らせてしまいそうになった。

「入れ物は向こうに置いてあるし、何かあったら魔力使え…ああっ!」

私の大声に彼女は目を丸くした。

「置いてない、持ってきてる…」

エプロンのポケットから取り出したリップケース。

(あの時触ってしもたんか。っていうか魔力なかったら魔界へ移動できへんのやっけ。今頃怒ってるやろなあ星太郎)

彼の静かな怒り姿を想像したら帰るのが憂鬱になったが

「大丈夫ですよ。地上界へのワーネルならハナも所持しているはずなので…ペンタはお持ちですか?」

天女のような微笑にそんな憂鬱は吹っ飛んだ。

「いえ…」

「来客用のペンタがあるので、こちらをお貸ししますね」

彼女はポケットから腕時計のような物を取り出すと、何やら操作してから私に渡してくれた。

「あれ?ペンタってペンじゃないんですか?」

「ペン型と腕輪型の2種類あって、入所した際にどちらか好きな方を選べるようになっているんです。わたしはワーネルは殆ど描かないし、失くす心配もあるので腕輪型にしています」

彼女の左手首には黒い腕輪型ペンタが巻きつけられていた。

私も手首にペンタを付けた。

「ありがとうございます…魔物にも神様みたいな人がいたんですね」

何となしに口にした言葉に彼女は視線を落とした。

「祖母が天上界の使いなんです。やはり魔物には見えないでしょうか?」

「え、いや、魔物って人間には怖いっていうのが一般的なイメージやから、あんまりそんな感じがせんというか…あの、悪い意味じゃなくて、優しい人やなあって表現のつもりで言ったんです。すみません」

私はあまりにも彼女が悲しげな顔をしていたので焦って弁明した。

「いいえ、わたしも純粋ではないにしろ、使いの治癒能力もあるので魔物では珍しいと思う者もいるのが当たり前なんです。ここは天上界のように差別はないので、生まれが何であれ快く受け入れてもらえる…入所した頃はずっと自分に自信が持てずにいて…

そんな時星さまが「何に生まれるかなんて自分ではどうにもならないし、自分のできることを懸命にやればいい」と励ましてくださったんです」

彼女は柔らかく微笑んだ。

その邪心のない笑みは私の心をほわりと温かくした。

「ええとこあるんやな」

同界の者には感じ良く接しているのか、私への態度とは全然違っていそうだった。

「普段はぶっきらぼうというか、まあ、口数は多くないですけど心はあたたかい方ですよ」

「あれが…?」

「表には出さないですからね。でも、傍にいると居心地が良いというか…」

彼女は顔をほのかに赤め言いづらそうに目を泳がせた。

「星さまの部下で良かったなって思います」

(これはもしや…)

私は話の流れでさりげなく尋ねた。

「彼のこと好きなんですか?」

「ええっ!そ、そうですね。でも、星さまはわたしのこと特別どう思ってるとかはないかと…」

彼女は取り乱しながらも正直に自分の思いを話してくれた。その様子が健気で微笑ましかった。

龍星は自分を好いてくれる奴などいないと言っていたが、可愛くて性格も良い子に慕われているではないか憎いやつめ。彼には是非生活態度を改めてもらいたいと私は強く願った。

「変なこと聞いてすみません」

「いいえ、他の幹部には感づかれているとは思うんですけどね…」

彼女は恥ずかしそうに笑った。その姿もまた愛らしかった。

「ワーネルの操作方法については星さまから聞いてますか?」

「ああ…えーっと、ワーネルで位置コードを書くんですよね?」

「そうです。ペンタにパスを入れてあるので、ハナの所へは10Zと書いて反時計まわりに囲えばワープできます。ワーネルはあちらの方が近いですね」

私がワープしてきたのとは逆の方向を指差した。

「わたしはこの後行く所がありまして…ご一緒できずすみません」

「そんな、移動方法まで教えてもらったのであとは大丈夫です」

頭を下げる彼女に私はぶんぶんと首を横に振った。

「あと、勤務時は制服着用になっているので、万が一他の所員と出くわした場合は「今日は休みです」とでも返答してやり過ごしてください。」

「はい」

言いかけてはたと立ち止まった。悠雁は首をかしげた。

「今思ったけど、この格好ってかなりアレですよね…?」

パーカー、スウェットにフリルエプロン姿なんて完全におうちカジュアルスタイルではないか。

決してよそ向きの格好ではなかった。彼女のように可愛ければ何を着ても褒め讃えられそうだが、華のないぼんやりした主婦の場合、痛すぎて居た堪れない気分にさせてしまうのも悪い。

「エプロンは普通じゃないのですか?」

「エプロンっていっても、こんな女子力全開みたいなフリフリエプロン、外で着て歩きまわるのはこの歳では恥ずかしい…」

「ええとおいくつでしたっけ?」

「三十路です」

「私よりも5歳も若いじゃないですか」

「えっ、35…」

いや、彼女達は魔物。人間の年齢で換算してはいけなかったのだ。

「魔物の人でその歳ならまだまだピチピチな女子でしょうに」

やや死語めいた単語ばかりでも彼女には通じたらしい。

「人間と比較するとそうですけどね。服装は時と場所と場合をわきまえていたら、自分の着たいものを着るのが一番だと思います。似合ってますよ」

「そうかな…あ、ありがとうございます」

曇りなき眼でアドバイスされた私は、防寒対策にもなると思い、エプロンは外さずそのままの格好で行くことに決めた。